2022.04.25 政策研究

第25回 区域性(その5)

東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授 金井利之

はじめに

自治体にとって、ある区域を基準とすれば、その区域より広い広域性と、その区域より狭い狭域性とが、「必然」的に想定されるように思われる。広域性や、その特殊な形態である圏域性については、前回(第24回)で論じたところである。そこで、今回は狭域性を論じるべきところではあるが、その前に、広域性・狭域性の背後の発想を検討してから、狭域性などを論じていきたい。

包含性

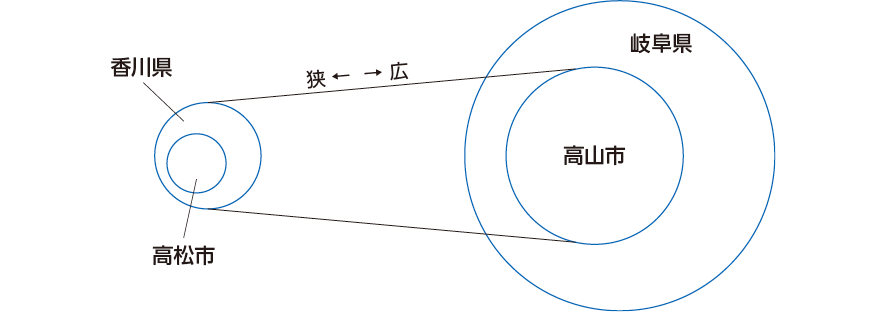

ある区域を基準として、その区域より広い/狭い区域という概念が成立するのは、区域間で、含む/含まれる、という入れ子構造又は階層構造が想定されているからである(図1)。最も典型的には、市区町村を「包括」する「広域」の自治体として、都道府県が想定されていることである。つまり、第6回でも論じたように、ある市区町村の区域を基準とすれば、都道府県の区域は常に広域性を帯びている。

図1

この場合、一般的に、全国の任意の市区町村よりも、全国の任意の都道府県が広い面積を必ず持つ、という意味では全くない。あくまで、任意の市区町村には、任意ではなく特定の「包括」する都道府県が存在し、当該特定の都道府県は、基準となる任意の市区町村より広域的であるということである。含む/含まれる(「包括する/包括される」)関係にある都道府県/市区町村の区域は、前者が広域で後者が狭域になるが、含む/含まれる関係にない区域間では、そのような広狭関係は当然とはされない。

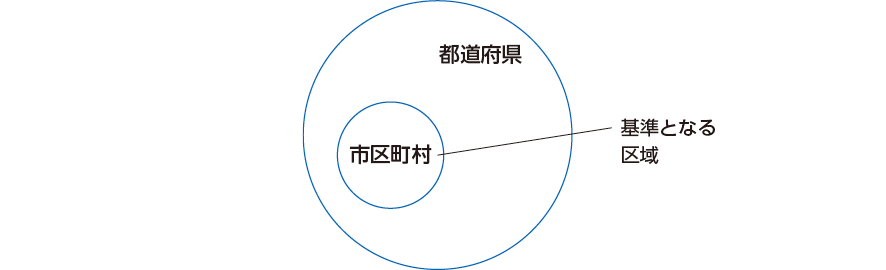

実際、最小区域の香川県は1,870平方キロメートル程度で、大阪府が1,900平方キロメートル程度、東京都が2,100~2,200平方キロメートル程度であり、最大区域の高山市は2,200平方キロメートル程度であり、少なくとも、高山市は香川県や大阪府よりは広い。しかし、香川県や大阪府と高山市との間には、含む/含まれる関係の入れ子構造は存在しない。高山市と含む/含まれる関係にある岐阜県は1万600平方ロメートル程度あり、圧倒的に高山市より広域である(1)。香川県内の市町村(例えば、高松市)よりも、香川県は常に広域である(図2)。

図2