2022.04.25 政策研究

第3回 我がまちの温室効果ガス排出量を計算してみよう(1)

我がまちの「部門別CO2排出量の現況推計」をまず見てみよう

環境省は、それぞれの市区町村から排出される温室効果ガス排出量を、ざっくりと計算してサイトで公表している。

このことに気づいたのは、2021年9月2日に週刊朝日に掲載された記事のおかげである。「CO2排出量が少ない市町村ランキング 意外、東京・小金井3位」というタイトルの記事であった。この記事では、「〔市区町村区域からの〕CO2排出量は環境省が市区町村別にまとめた直近の18年度のデータをもとに」、「それぞれの人口で割った1人あたりのCO2排出量を算出し、排出量が少ない順にランキング化」した結果を発表していた。「あれ、小金井市は中核市未満の市であるため、実行計画(区域施策編)策定の義務はなかったはずなのに、なぜデータがあるのだろう」と疑問に思い調べたところ、環境省が発表している「部門別CO2排出量の現況推計」(以下「現況推計」という)に行き当たった(https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/tools/suikei.html)。

ちなみに小金井市は、2010年3月に「小金井市地球温暖化対策地域推進計画」を、2015年には同改訂版を、そして2021年3月に「第2次小金井市地球温暖化対策地域推進計画」を策定した(https://www.city.koganei.lg.jp/kurashi/473/kankyokeikaku/ondankakeikaku/index.html)。

読者には、まず、自分のまちの規模に近いまち(類似団体(1))で、小金井市のように、区域施策も含めて計画しているまちの計画書を読むことをお勧めする。

環境省が「現況推計」を算出してくれているなら、わざわざ苦労して、予算をかけて独自に推計しなくても、そのままその数値を実行計画(区域施策編)に取り込めばよいのではないかという考え方もあるだろう。確かに、現況の温室効果ガス排出量だけの算出であればそれでよいのだが、削減努力を正確に反映させたいなら、「現況推計」だけでは不十分だ。その点は、環境省「地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト」中の「よくある質問(区域施策編)」に、そのようなやり方では問題があるということが説明されている。少し引用する(https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/bbs.html)。

●質問「国や都道府県の温室効果ガス排出量データを按分する方法で算定した場合は、地方公共団体において実施した地球温暖化対策・施策の効果が、算定された排出量に反映されないのではないですか。」

◯環境省の回答「マニュアル(第1版)や手引きで例示した現況推計手法は、統計データの制約上、按分に頼らざるを得ない部分があり、地球温暖化対策・施策の効果が十分に反映されない場合があります。このため、地方公共団体実行計画(区域施策編)に基づいて実施する地球温暖化対策・施策の効果については、それぞれの対策・施策に評価指標を設けた上で、進捗を管理し、評価するように工夫してください。また、これによらずに、地方公共団体独自の精度の高い現況推計手法により算定している場合は、その算定手法により現況推計を行っても構いません。」(下線筆者)

●質問「地方公共団体の推計した温室効果ガス排出量を積み上げると、国全体の排出量と等しくなりますか。」

◯環境省の回答「各地方公共団体においては、独自の推計手法が用いられている場合があり、全国的に統一されていません。また、各種統計を使って推計を行うという制約上、国と地方公共団体との温室効果ガス排出量の算定方法も異なります。このため、地方公共団体で推計した温室効果ガス排出量を積み上げても国全体の排出量と等しくはなりません。例えば、二酸化炭素を排出する化石燃料について、国の場合は、国全体の輸出入量や生産量、消費量等の各種統計により、かなり正確に把握できる一方、都道府県や市区町村においては、行政区画ごとに同様の統計資料を整備することは事実上困難であり、統計データを按分するなどの推計が必要となるため、国全体の排出量と地方公共団体の排出量の合計値は必ずしも一致しません。」(下線筆者)

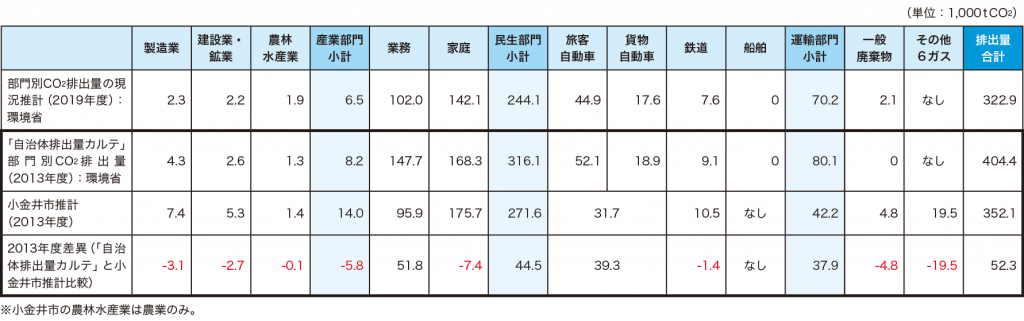

試みに、環境省公表の小金井市「現況推計」及び「自治体排出量カルテ」と、小金井市が行った第2次計画の推計を比較してみよう。現況推計と地方公共団体による推計の差異が予想以上に大きいことが理解できる。

現況推計の最新版は2019年度であり、小金井市の最新データが2017年度であったことから、年度を合わせるため、過去の「部門別CO2排出量」データが掲載されている「自治体排出量カルテ」から数字を引用した。この地方公共団体の排出量に関する情報を包括的に整理した資料である「自治体排出量カルテ」も大変便利なツールである

(自治体排出量カルテ https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/data/karte/karte_03.pdf)。

表 環境省の推計と地方公共団体(小金井市)の推計との差異