2022.04.11 政策研究

第4回 政策(まちづくり)と文脈

会津若松市議会白書に位置付けられている「政策サイクルの例」

ここでは、会津若松市議会白書に位置付けられている政策サイクルの例として、「市民意見をもとにした政策立案・政策提言とその結果」から三つの例を紹介する。

〈例1〉湊(みなと)地区の水資源問題

湊地区は上水道が未整備の地区がある。長年の懸案事項であり、何とかしてほしいという市民の声に対して、湊地区水資源問題に係る検討委員会を設置し、地区住民との意見交換、現地調査を踏まえ、給水施設未整備地区の早期解消に関する決議を賛成総員で可決した(2013年6月)。

執行部は、議会の決議を受け、2014年度から2018年度までの5年間で未整備地区の解消を目指す整備計画を策定し、整備に取り組み、一定の整備を終えた。執行部は、引き続き水の安定供給に取り組んでいる。

〈例2〉行仁(ぎょうじん)小学校の建築問題

行仁小学校の建築に当たっては、学校建築の進捗状況に合わせた、より丁寧な市民意見の聴取と、聴取意見の事業への反映の考え方の提示など、適宜、地域住民へのフィードバックに努めるよう執行部に要請した(2017年8月)。

執行部は、児童の保護者や地域住民への説明会を重ね、地域住民の意見を反映し、行仁小学校の複合施設化の内容を見直した。行仁小学校は2021年4月に新校舎で開始式が行われ新たなスタートを切っている(http://www.fk-news.co.jp/headline/detail.php?id=1684〔2022年3月3日確認〕)。

〈例3〉城前団地の建替えについて

城前団地の建替えはどうなっているのか、市営住宅の今後の方向性について執行部に提言を行うとともに、城前団地建替計画案に対して、一部改善の決議を行った(2012年9月)。

執行部は、集会所の位置、コミュニティに配慮した住棟配置の変更を行い、よりよい住環境の構築に向けた取組みが行われている。

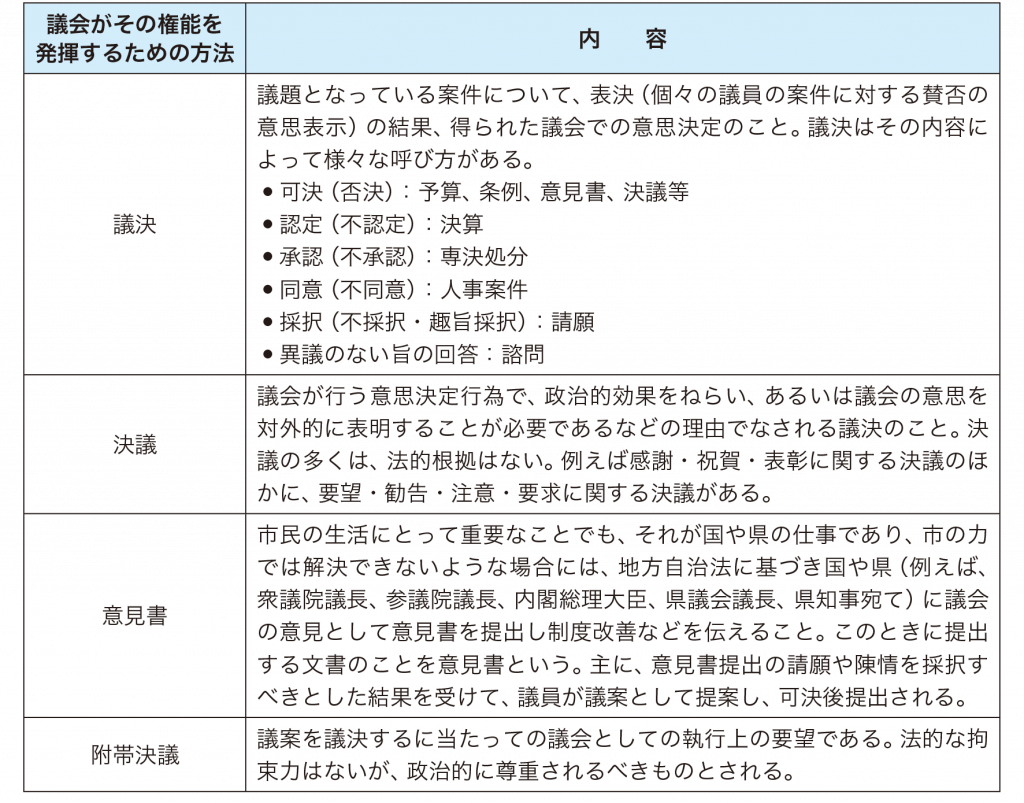

多様な議会の方法

このように、会津若松市議会では、議会として執行部に働きかけることで市民の声に応えてきた。この例でも分かるように、議会がその権能を発揮するためには、議決以外にも多様な方法がある(表3参照)。これらの方法を活用することが求められている。

出典:筆者作成

表3 議会がその権能を発揮するための多様な方法