2022.03.25 政策研究

第24回 区域性(その4)

圏域性

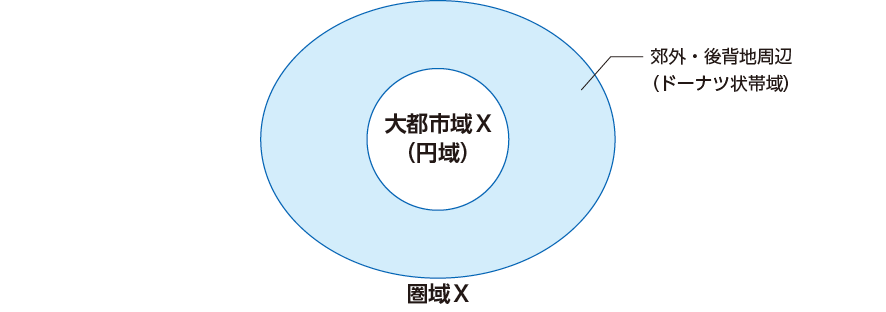

しばしば、こうした区域Xを超える広域の区域のことを「圏域」などと表記することがある。ある大都市Xにとって、つまり、X大都市を起点として固定し、大都市域Xを超えて、X大都市圏域が想定される。市域Xにとっては、「周辺」の地域(区域ではない)という「郊外」や「後背地」が存在し、こうした「周辺」を合わせて、広域の「圏域」となる。この場合、区域Xは、「周辺」と対置されている以上、実質的には中心性を想定されている。起点の固定とは、そういう意味である。もっとも、中心性とはいえ、区域である以上、点(中心点)ではなく、面(中心円)である。要するに、区域Xとは内側の「円域」であり、郊外・後背地という周辺が、外側のドーナツ状の帯域となり、両者を合わせて圏域Xとなる(図7)。

図7

例えば、大阪市・名古屋市などという大都市域に対して、大阪・名古屋大都市圏は大阪・名古屋市域をはるかに超える広がりを持つ。東京の場合には、東京市がなく、すでに東京都という形で、旧東京市の大都市圏は東京都という形で圏域化していると見ることができるし、さらにいえば、東京大都市圏(「東京圏」)は東京都を超えて、少なくとも、神奈川県・埼玉県・千葉県には及んでいるのが、常識的な理解である。さらには、「首都圏」という形で、関東地方・関八州一円と甲州に及んでいる(1)。

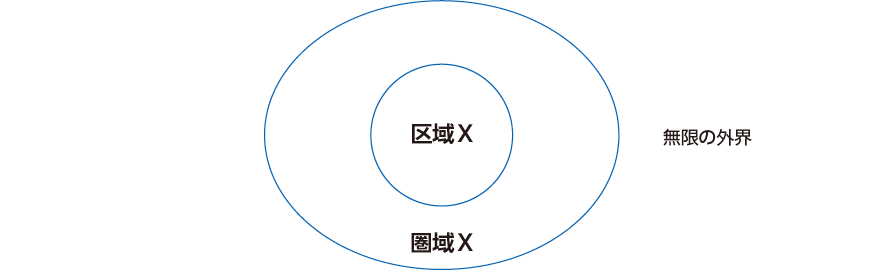

広域性が、実質的には圏域性として理解されるのは、広域性が区域Xを超えるというだけならば、世界・地球・惑星や宇宙全体まで、際限なく広がりうるので、捉えどころがなくなるからである。あくまで、起点となる区域Xで展開される人間の諸活動と密接な関係において、広域性は限定して捉える必要があるからである。区域Xにとっての広域とは、圏域Xであり、無限の外界を意味するわけではない(図8)。

図8

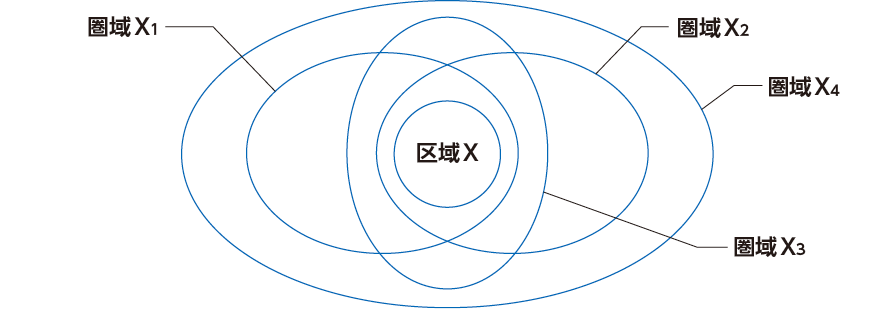

もっとも、区域=地域Xとの密接な関係である圏域Xを想定するとしても、すでに述べたように、広域性は人間活動の何に着眼するかによって変わるので、圏域Xの範囲は多義的・多層的・遷移的・曖昧的でありうる(図9)。例えば、通勤圏と通学圏・商圏・旅行圏は同じではない。そもそも、どの程度の比率をもって通勤圏などを線引きするのかは、徐々に濃淡をもって遷移することになる。数字で表現しなくても、通勤する人がいる、通勤する人が多少はいる、通勤する人が結構多い、通勤する人が大部分である、ほぼ全員が通勤する、などで圏域が変わることは容易に想定されよう。つまり、着眼点が同一であっても、圏域は一つには確定できない。さらに、着眼点が複数であれば、圏域が一つに確定されるはずがない。例えば、利水・治水に関わる流域圏は、通勤圏とは全く別である。

図9

(1) 首都圏整備法2条1項によれば、「首都圏」とは、「東京都の区域及び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域」とされている。そして、首都圏整備法施行令1条によれば、「その周辺の地域」とは、「埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県の区域」とされている。