2022.03.25 政策研究

第24回 区域性(その4)

東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授 金井利之

はじめに

自治体にとって区域は、地域を形成する基盤になっているがゆえに、重要なものである。しかし、区域を設定・利用し、区域を重要な道具とするのは、自治体に限らない。国の制度・政策の中にも、現実には様々な区域が存在する。また、自治体にとっての区域も、自治体の全域スケールの区域もあれば、より広域スケールの区域も、より狭域スケールの区域も、それ以外のタイプの区域もある。広域・狭域スケールの区域が、同時に地域性を帯びるかどうかも、一義的ではない。

広域性

ある区域Xを前提に自治体は存立する。しかし、自治体にとって重要なのは、区域Xを前提に存在する人間の諸活動であり、これが地域Xである。ところで、人間の諸活動は、いろいろな意味で、区域X内にとどまるとは限らない。こうして、区域Xを前提にすれば、地域Xは、常に広域性(又は、超域性・越域性・越境性)の課題に直面することになる。

第1に、区域Xと紐(ひも)付けられたX住民の活動は、区域Xを越えて広がる。例えば、X住民は、区域X外の区域Yなどへ、通勤、通学、通院・通所、通商、旅行などに出かける。人間の特徴は動物性・移動性・徘徊(はいかい)性であり、動き回ることにある。区域Xを起点とした外向き又は流出方向での移動がある。

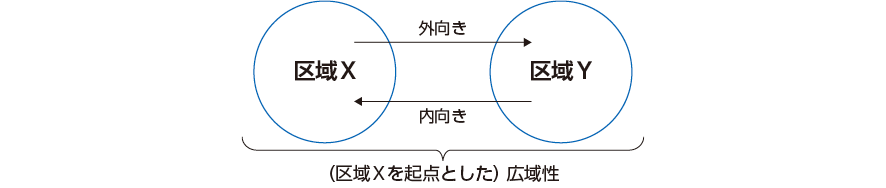

第2に、上記と逆のベクトルがある。つまり、直接は区域Xと紐付けられないY住民もまた、区域Xにおいて活動することにより、地域Xを構成する。区域Xを起点とした内向き又は流入方向での移動である(図1)。

図1

第3には、人間の区域をまたぐ移動がなくても、物資や情報が区域を越えて流通・逓信することがある。これも外向きと内向きとがありえる。例えば、区域Yで生産された財物を、区域Xで消費することがある。この場合、物資を実際に動かす物流・運送・交易が発生し、住民X・Yはいずれも区域をまたがないとしても、無人輸送ではない以上、運送従事者は物理的に区域を出入りする。

しかし、無人輸送でも本質は変わらない。水などは自動で流れる。水は区域X、Yの境界をまたいで流れるのであって、そこには、流域・集水域・排水域などが登場する。大気も、区域を越えて流れていく。電力や情報については、人間移動の側面よりも、電気の疏通のことが多いだろう。もちろん、郵便のように物資自体を輸送することで情報も同時に流すこともあるが、電信・電話・ファックス・インターネットなど、物資自体の輸送は必要ない。

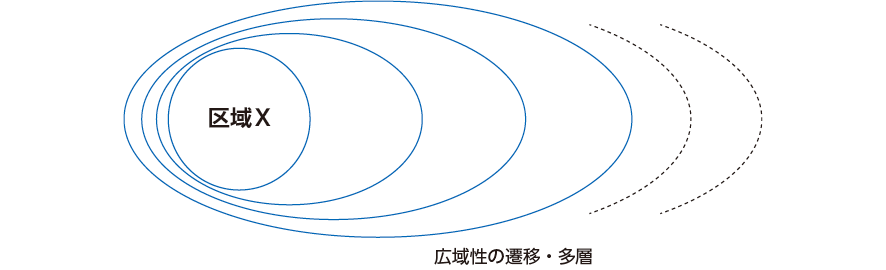

広域性とは、いかなる人間活動に着目するのかによって、いかようにでも存在しうる。その意味で、区域のように明確に範囲や境界を画定することが難しい。より正確にいえば、ある広域の範囲を画定することは、権力的に選択することは可能であるが、それ以外の広域性の発生を権力的に防ぐことは、困難であるということである。広域は、多層的で多様であり、遷移的で曖昧なものである(図2)。

図2