2022.03.10 政策研究

第3回 政策(SDGs等)と合理性

選挙と議論の限界ある合理性

選挙は代議制民主主義の一手法である。議論も民主主義にとって必要なものである。これらのことから、民主主義を前提とすれば選挙や議論は合理性があるといえる。

しかし、普通選挙であっても万能ではない。例えば、選挙の制度設計によっては、1票当たりの重さの相違(800票で当選した議員も、400票で当選した議員も、採決では同じ1票を行使しうるにとどまる)の問題や、誰を当選者とするかについて選挙では決められない(A候補とB候補が同数の場合に「くじ引き」の手法を用いることが少なくない)の問題がある。議論も万能ではない。なぜなら、議論してもいわゆる「いい結論」が出るとは必ずしも限らないからである(1)。そのため、選挙や議論には限界があることを認識し利用することが求められる。

少数(者)意見を取り入れることの合理性

少数(者)意見でも正論であれば取り入れることは正しい。にもかかわらず、このような場合(=少数(者)意見が正論である場合)に多数(者)の意見で少数(者)の意見を取り入れないことは、多数者の専制政治になってしまい好ましくない。少数(者)意見でも正しければ取り入れることには合理性があり、多数(者)の意見で少数(者)の意見を取り入れないことには合理性がない。

また、マイノリティ(少数者)は多数者にはなりえないか、多数者になるには多くの時間を要する。そのため、マイノリティを社会的に包摂し地域をよくするためには、少数者と多数者の議論が必要であり、多数者や政府(議会・行政)による少数者に対する支援も必要となる。

なお、少数者が消えても、新たな少数者が生まれてくることを忘れてはならない。

公文書の合理性と公文書管理の条例化の必要性

文書を記録として残し、保存し、公開することは、再度同じ謬(びゅう)(=間違い)を避けるという意味において合理的である。その意味では、公文書管理条例を制定し、情報公開条例とともに運用すること、さらに公文書管理や情報公開について自治基本条例や議会基本条例に明記しておくことは、公文書管理の重要性を認識するという意味でも合理性がある。

公文書管理は、作成・保存・公開・廃棄という全ての過程があることが前提となる。公文書管理は、作成・保存・公開・廃棄という全ての管理過程のうち、一つの過程が足りなくとも公文書管理が機能しない。文書の改竄(かいざん)は、同じ謬を避けるという文書の合理性を自ら破棄するものである。文書の改竄は、それまで積み上げてきた政策を風化させてしまう(文書政策の風化)。

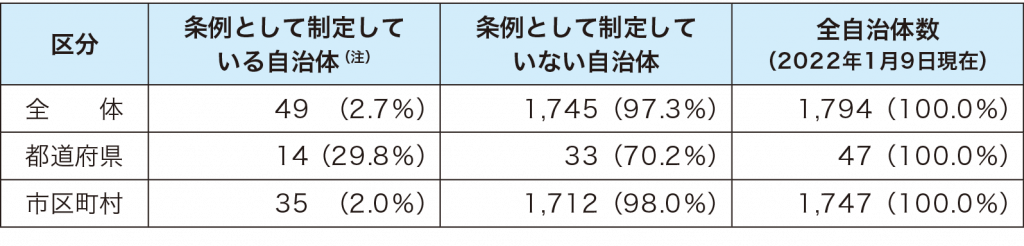

このようなことを防ぐためには、公文書管理の規定は条例化することが必要である。総務省自治行政局行政経営支援室が「地方公共団体における公文書管理条例等の制定状況(平成29〔2017〕年10月1日現在)」(平成30〔2018〕年3月28日公表)を取りまとめている。この調査によると、都道府県47団体(100.0%)、指定都市20団体(100.0%)、市区町村(指定都市を除く)1,605団体(93.3%)において「公文書管理条例等」が制定済みとされている。しかし、「公文書管理条例等」とは、「条例のほか、規則、規程、要綱等で定めている場合がある」としており、条例に限ってみると、それを制定しているのは、都道府県で5団体、指定都市で4団体、市区町村(指定都市を除く)では12団体となっている。同調査の調査時点である平成29〔2017〕年10月1日以降に制定され令和3〔2021〕年12月17日時点で制定が確認できているものを含めると、自治体の公文書管理条例の制定状況は表2のとおりとなる。全体としてみると、公文書管理条例を制定している自治体は少ないといえる。

場合によっては、市民の権利を制限することにもつながる公文書管理を、条例で規定していないことは問題である。自治体政府(議会・行政)には、この問題に取り組むことが求められている(公文書管理規定の条例化)。

(注)条例として制定している自治体数は、一般財団法人地方自治研究機構「公文書管理に関する条例」(令和4〔2022〕年1月13日更新)による。

出典:一般財団法人地方自治研究機構のホームページ(http://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/019_officialdocumentmanagement.htm〔2022年3月2日確認〕)をもとに筆者作成

表2 公文書管理について条例化した自治体の数と率

なお、公文書管理法のポイントは、①統一的な文書の管理ルールを法令で規定、②移管制度の改善、③文書管理をチェックする仕組みを導入、④外部有識者・専門家の知見を活用、⑤特定歴史公文書等の利用促進、となっている(内閣府ホームページ(https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/about/gaiyou/gaiyou.html〔2022年2月13日確認〕))。