2022.02.10 政策研究

第2回 政策(子育て支援)と比較

比較の視点

前段において示した飯綱町議会政策サポーター会議の例では、飯綱町と隣接する長野市の政策(子育て支援)についての比較を取り上げた。飯綱町議会は、比較の後に単に先行する長野市の取組みを模倣するだけでなく、工夫を加えている。これらの取組みが、新たな人口増対策提言書につながり執行部を動かした。

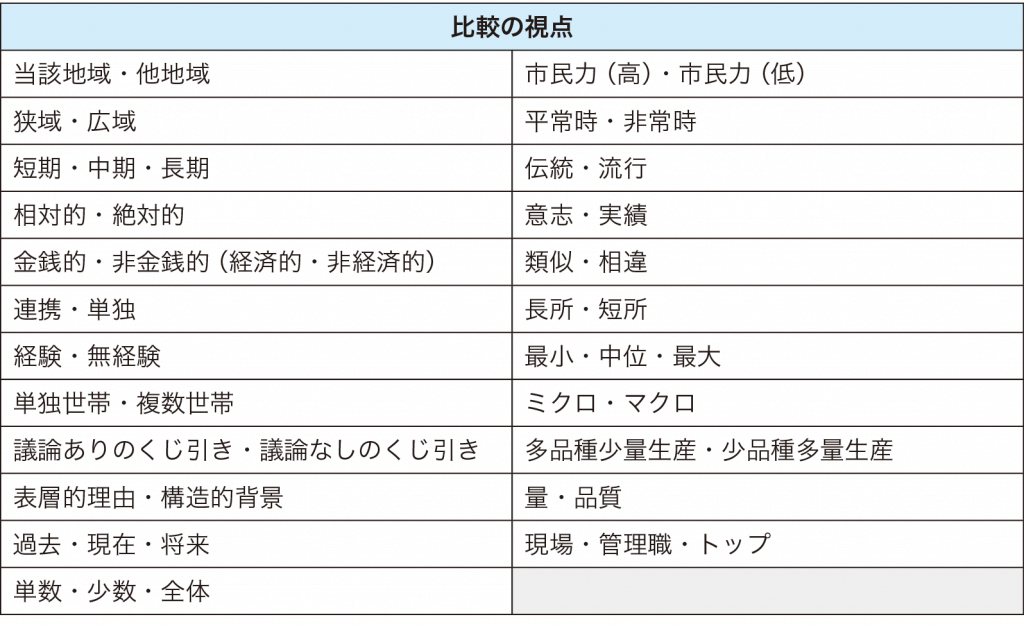

なお、政策提言につながる比較の視点には、表3に例示するように様々なものがある。もちろん、これらの比較(分析)を複合して行使することが求められる場合も少なくない。

出典:筆者作成

表3 比較の視点(例)

次節からは、表3に示した比較の視点のいくつかについて議論する。

「長期で判断するか・短期で判断するか」、「レキシカル・オーダーの考え方」

政策を考えるとき人は迷う。努力し地域をよくしようとすればするほど人は迷う。長期的には政策Aが好ましいが、短期的には政策Aのための環境(手段・手法・資源)が整えられないために、政策Bを採用するということもある。このときは、政策Bを採用する期間は短い方がよい。

このように、政策を取り巻く環境は変容し、政策の手段・手法・資源も変わっていくが、そこには、「絶対の安全(ここでは「絶対安全」と呼ぶ)」が確認できない政策は採択しないという「政策手段・手法・資源の規範」があるという考え方も成り立つ。例えば、仮に原子力発電は絶対安全が確認できないので、原子力発電という政策は採択しないとする考え方である。事故発生確率や短期経済性などの観点を踏まえることで他の政策手段・手法・資源より平均点が高くても、大事故発生時の対応が一定の基準〈ここでは絶対安全〉を満たさない場合には選択しないという「レキシカル・オーダー」のような考え方に基づく規範のことである。

ただし、原子力発電の廃止を採用するという政策には、エネルギー供給構造を変えるだけでなく、原子力発電所立地地域の産業構造の見直しが併せて必要となる。立地地域における原子力発電所関連産業の従事者は多く、地域の産業構造の見直しがなければ、原子力発電の廃止に対する抵抗がなかなか減少しないおそれがある。そこには、原子力発電の廃止と産業構造の見直しというポリシーミックスが求められる。ポリシーミックスとは、政策⽬標を達成するために、いくつかの政策を組み合わせて同時期に実施することで、「相乗効果」を発揮させることを狙いとする。