2021.11.25 政策研究

第20回 中心性(その6)

「自然」な人口移動と政策的な人口制御

中心地理論は、ある時点を静態的に観察すれば、高次から低次まで階層分化した中心地間システムができて、それによって、多くの人々にとって比較的にアクセスが公平なサービス提供拠点が配備されるように見える。しかし、ある時点で成立した階層的な中心地間システムは、人々の利便性を空間的に変えるので、時間経過の中で動態的な観察をすれば、高次の中心地の近傍には人口流入と人口集積が進み、低次の中心地の地区・地域からは人口流出が進むメカニズムが作用する。集積に歯止めをかけるような別のメカニズムがなければ、一極集中はとどまるところを知らない。

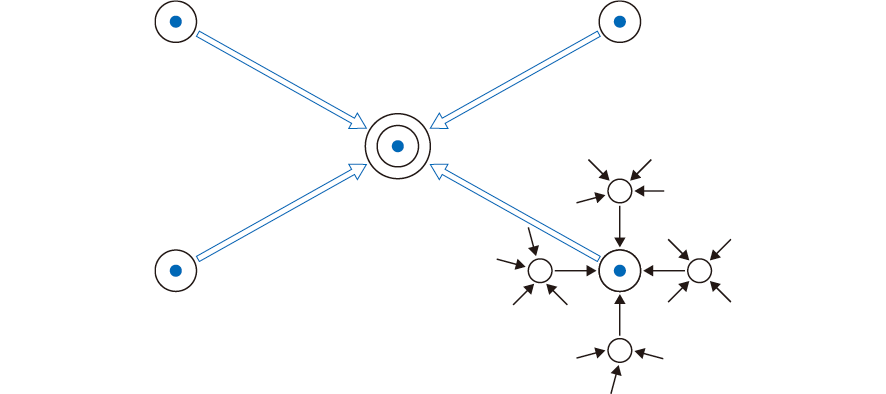

中心地は、ただそこが中心地であるという理由のみによって、周辺から人々を惹(ひ)き付ける。低次の中心地も、低次の中心地の後背地に当たる地域から見れば便利であるから、後背地からは人々の流入が進む。しかし、低次の中心地は、中次の中心地から見れば不便であるから、中次の中心地に人々は流出していく。その上で、中次の中心地から見て、高次の中心地はさらに便利であるから、中次の中心地に人口が集積する保証はなく、むしろ、高次の中心地に対して人口を送り出す。例えば、宮崎県内の後背地からは宮崎市に流入するとしても、さらに九州圏内の中心地である福岡市に流れ、そして、東京に人は向かってしまう。低次や中次の中心地は、流入と流出の双方のベクトルが存在するので、プラス・マイナスで人口増減がどちらになるかは一概には決まらない。とはいえ、趨勢としては、より高次の中心地にカスケード的に人口は吸引される(図4)。

図4 人口一極集中の趨勢

理屈上は、中心地は、ただそこが中心地であるという理由によって、人口が増加し、非中心地は、ただそこが非中心地であるという理由によって、人口が減少する。であるならば、人口抑制したい地域の中心地機能を低くし、人口流出を抑えたい地域の中心地機能を高めれば、政策的対処は可能であろう。しかし、このような政策は静態的には困難である。多くの人間が集積してしまった地域のサービス提供を下げ、人々の少ない地域にサービス提供を増加することは、多くの人々にとってのサービス享受の不便と、サービス提供費用の非効率(過疎・過密)から、維持することは困難であろう。

そして、中心地機能は、行政サービスだけではなく民間サービスによっても形成されている。行政サービスは採算を度外視できるから、行政サービス提供拠点の配置を、人口分散を目的として、あえて政策的・人為的に設定することは不可能ではないかもしれない。しかし、民間サービスはそのようにはいかない。民間サービスは需要すなわち人口の多い地域で、提供費用を賄うことが容易であり、人口の多い集積地でこそ、高次の中心地機能が果たせる。したがって、一度、雪だるま的な一極集中のメカニズムが作用すると、それを逆転することは容易ではない。

(1) デジタル手続によって、全てのサービスが電気通信で送受信することで完結するならば、各人やその居宅又は端末が、サービス提供拠点になるので、全ての地区・拠点においてサービス提供がなされる。しかし、配送・出張などが必要なときには、配送・出張サービスのための出発拠点をどこに配備するのかという問題は消えない。

(2) 例えば、松原宏『経済地理学』(東京大学出版、2006年)35~44頁、201~204頁など。中心地の設定の仕方には何通りもあるが、ここでは最も有名な正六角形(補給原理)を想定して図化されたものを利用している。ただし、高次─中次─低次の中心地間に結合線を追加している。

(3) 市区町村や都市は、実際には区域を持つので、「面」でもある。

(4) 住民へのサービスには、住民を支配・整形するための戸籍・警察・教育や、住民から税金・肉体を徴する徴税・徴兵、などもある。

(5) 国・都道府県の出先機関でもよいし、国・都道府県が補助金・交付金・交付税で負担してもよい。