2021.11.25 政策研究

第20回 中心性(その6)

一極集中の趨勢(すうせい)

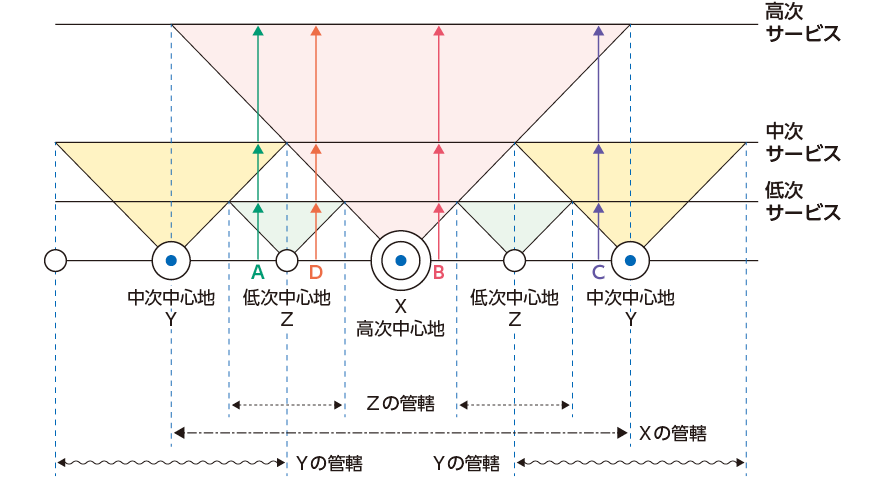

中心地理論では、人々が地理的に均質に分布しているとしても、高次から中次を経て低次の中心地が階層的に設定されるという。人口の多い都市に高次の中心地が置かれ、人口の中ぐらいの都市が中次の中心地となる、などということではない。つまり、人々が一様に分散居住などしているとしても、全ての地点に高次の中心地を設定することはできないから、極めて少数に集約されざるを得ない。その下の階層の相対的に中次の中心地も、それなりに少数に絞らざるを得ない。極めて低次の中心地は、ほぼ地理的に分散して配備することはできるので、人々の間で、サービス享受へのアクセス(移動時間・距離など)において、特に有利・不利は発生しない。しかし、中心地機能が相対的に高次になればなるほど、拠点数が限られるので、人々の間でアクセスへの有利・不利が生じる。地理的に一様に分散している人々の中で、特定の地区・地域に居住又は所在する人は有利になり、そうではない人が不利になる。

このようなサービス拠点の階層的な配置を前提にすると、たまたま高次の中心地Xとなった地点、あるいは、その近隣の地区・地域に居住・所在などする人々は、サービス享受の観点で便利である。つまり、人口が分散していた最初の時点では、どこに高次の中心地を置くかは任意であるかもしれないが、仮にどこかXに中心地が整備されたならば、その地点あるいはその近傍の地区・地域の利便性を求めて、広域から人々は吸引されるだろう。こうして、初期の人口が地理的に均質に分布する状態が、そのままで持続することはあり得ない。より高次の中心地機能が設置された地区・地域に、人口が流入していくだろう。逆に、中心地機能が設置されない地区・地域は、あるいは、低次の中心地でしかない地区・地域は、相対的に不便であるから、人口は流出していくだろう。

中心地がどこに設定されるのかは、歴史的な偶然の産物かもしれない。最初の決定は、ある意味で、どこでもよい。しかし、いったん設定されれば、加速度的に作用を及ぼす。中心地はますます中心的になる。

例えば、単なる東国僻地(へきち)の寒村であった「江戸」に、徳川家康が左遷され、その家康が天下人になったことで、たまたま江戸が中心地となったことが、「天下の台所」としての大坂の中心地性の強い抵抗がありながらも、400年以上の江戸・東京一極集中の趨勢を生み出したのかもしれない。同様に、江戸体制のもとで大きな石高の大名が安堵(あんど)された城下町や、廃藩置県と統合整理を経た47道府県体制によって、(道府)県都がたまたま設置されたことが、現在の(道府)県内一極集中を生み出したのかもしれない。

仮に、江戸政権瓦解のときに中心地を江戸から別の都市に、政治的・軍事的に遷都しておけば、あるいは、47道府県体制にならなければ、あるいは、たまたま現在の(道府)県都と異なる場所に(道府)県都が設定されれば、その後の趨勢は変わったかもしれない。その都市に、その後の150年の一極集中が起きていたかもしれない。

ただし、中心地の設定は、為政者や統治権力による全くの「適当」で「任意」とはいかないだろう。人口の多い地域があれば、そのどこかに中心地を置くのが自然であろう。また、人口が一様に分布しているのであれば、一国の区域の中の「真ん中あたり」(人口重心)に設定されるのが、サービス提供・享受へのアクセスの観点からは、ある程度は必然である(4)。高次の中心地が、人口が均質に分布している空間の中で、地理的に偏っているのであれば、サービス送達やサービス享受の観点からは合理的とはいえない(図3)。結局、高次の中心地は全域の「真ん中あたり」になり、それより中次・低次の中心地の範囲は、そこからある程度分散されていくことになろう。もっとも、例えば、日本列島の場合に、札幌や福岡・那覇は、あるいは、仙台・広島・金沢あたりでも、国土全体の中で偏っているとはいえるが、東京でも名古屋でも京都・大阪でも、横浜でも神戸でも奈良でも、ある程度は「真ん中あたり」とはいえる。

図3 偏った中心地

中心地機能の維持

高次の中心地に多くの人々が集積してくれば、費用回収も容易になるから、サービス提供機能を維持することは見込みが高い。逆に、低次の中心地は、人口が流出していくから、従前の低次の提供機能でさえ、その持続が困難になっていく。低次の中心地のサービス提供機能を維持するための費用を回収するためには、低次の中心地の提供(=費用回収)範囲を拡大するか、あるいは、サービス提供費用をより広範囲な(外部を含めた)人々からの負担によって賄うかしかない。

前者は、事実上、低次の中心地機能が消滅することである。なぜならば、低次の中心地とは、アクセスがしやすい狭い範囲のサービス提供機能を果たすものでなければならない。しかし、管轄範囲が拡大すれば、実質的なアクセスが、徐々に困難になっていくからである。このように低次の中心地は加速度的に不便になっていく。それは、さらなる人口流出を招くであろう。

後者は、アクセス範囲の狭いサービスでありながら、身近な市区町村で維持することは難しくなる。それゆえ、都道府県や国による費用負担が必要である(5)。低次の中心地機能を広域の負担で賄うことができれば、前者のように、加速度的に不便になっていくことは避けられる。もちろん、こうした低次の中心地が、高次の中心地に比べて利便性が低いことは変わらないから、人口流出の基底的な趨勢は変わらない。ただ、前者ほどに、人口流出が加速されないということにすぎない。