2021.10.25 政策研究

第19回 中心性(その5)

規模能力に応じた事務権限配分と中心性

このように、多層制の整理のもとでは同じ層の市区町村(基礎的自治体)であっても、人員・財源や対象人口などの規模・能力の差異によって、事務権限の配分を多段階に変えてきたのは、戦後日本の事務権限配分の方式である。つまり、政令指定都市(大都市)、中核市、かつての特例市、一般市、町村というような、事務権限の大小・入れ子関係が存在する(7)。最低次の拠点を担う町村に合わせることを前提にすれば、それを超える機能は全て都道府県の機能になるところ、最低次を超える機能についても都道府県ではなく、規模・能力に応じて、市町村に移(委)譲する仕方である。

しかし、このような多段階の事務権限配分は、サービス提供機能上の中心性を意味しない。例えば、政令指定都市は、都道府県の担う事務権限の多くを移(委)譲されている。それと同時に、経済社会文化的には、政令指定都市(大都市)は、都道府県内の、さらには都道府県を超えた地方ブロック内の、中心性の高い中枢管理都市のように理解されているだろう。そして、実際にも、こうしたブロック内の中心都市として国の出先機関が配置されることもあろう。また、民間企業の大規模支店や支社が置かれるかもしれない。だから、政令指定都市は、周辺市町村に対して行政サービスを提供する拠点になっているように見える。

とはいえ、行政の事務配分としての政令指定都市は、基本的には、「残存区域」(政令指定都市以外の道府県内の地域)に対するサービスを担うわけではない。つまり、残存区域の市町村に対して、圏域内の周辺市町村に対して、中心都市の役割を果たすことは、事実上の域外提供(スピルオーバー)としては存在するが(8)、制度上はない。政令指定都市は、あくまで自市民に対して、残存区域であれば道府県によってなされたであろう、より高次のサービス提供の拠点を提供するだけである。

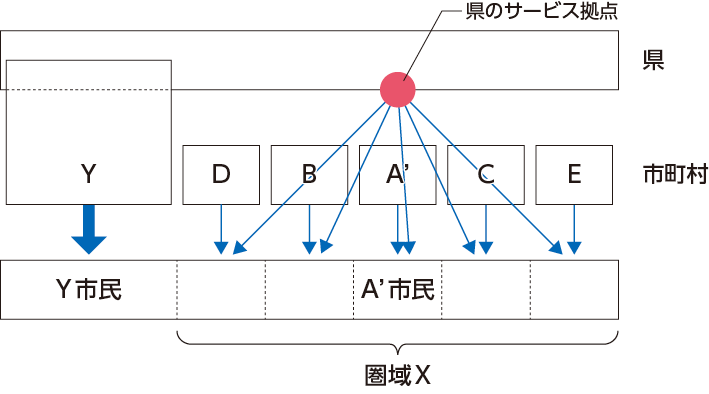

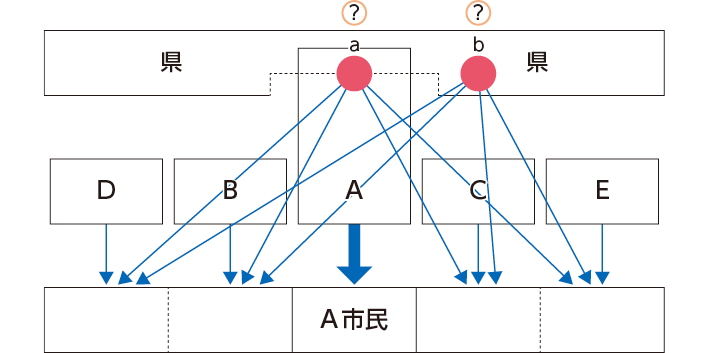

残存区域の市町村に対するより高次のサービスは、依然として都道府県が提供しなければならない。そして、都道府県の設置する拠点は、どこに配置されるかは悩ましいところである。というのは、サービス提供の中心性の観点からいえば、圏域の中心都市Aの区域内に拠点を構えるのが自然である(図3a)。しかし、当該中心都市に対しては、都道府県の設置する拠点は、事務事業をできない関係にある。そうであるならば、残存区域のどこかに拠点を設定することが当然に思える。残存区域が、それ自体としていくつかの圏域Xをなし、それぞれの圏域に準中心都市A’を持つならば、配置は容易である(図4)。しかし、残存区域は、やはり中心都市Aを中心とする圏域の周辺であるならば、都道府県が拠点を配置すべき残存区域は見当たらない(図3b)。

図3

(1) 金井利之『自治制度』(東京大学出版会、2007年)。

(2) 「権限を持つ権限」の最たるものが、合併を決めることができる権限(自主合併権)である。廃止を決めることは、全ての事務事業を自分ではしないと決める「自決」である。吸収併合を求めることは、他者の全ての権限を自分のものとする「同類捕食(cannibalism)」である。

(3) 村松岐夫『地方自治』(東京大学出版会、1988年)。

(4) なお、吸収される側は、全ての行政資源の調達可能性を喪失することになる。つまり、合併後の新自治体において、主導権を執る旧市町村が吸収する側、主導権を執れない側が吸収される側、である。これは、新設合併(関係市町村全てを廃止して、新たな市町村を設置する)と吸収合併(関係市町村のうち一つだけが変わらず、他の市町村が廃止されて、存続した市町村に統合される)などの合併の法的形式とは、必ずしも関係ない。

(5) 西尾勝『未完の分権改革』(岩波書店、1998年)108頁。

(6) もっとも、当面は合併新X市にとって、既存のA、B、C、D、Eにある施設では手狭であるとして、第6の施設を建設することもあり、フルセット主義より費用がかさむ可能性もある。国は、短期的には既存のA、B、C、D、E各町村のフルセット主義に餌を与えつつ、中長期的には、既存A、B、C、D、Eの各施設がそれぞれ別個に更新費用をかけることを回避しようという作戦である。先に餌を与え、後で回収するのが、国政為政者の戦術(「朝三暮四」)である。

(7) ちなみに、特別市になれば、特別市域に対する府県の事務事業は皆無になる。

(8) 周辺市町村民が、中心都市に通勤・通学・購買・娯楽などで移動して、中心都市の提供するサービスを享受することは、想定されている。