2021.10.25 政策研究

第19回 中心性(その5)

中心性と階層性

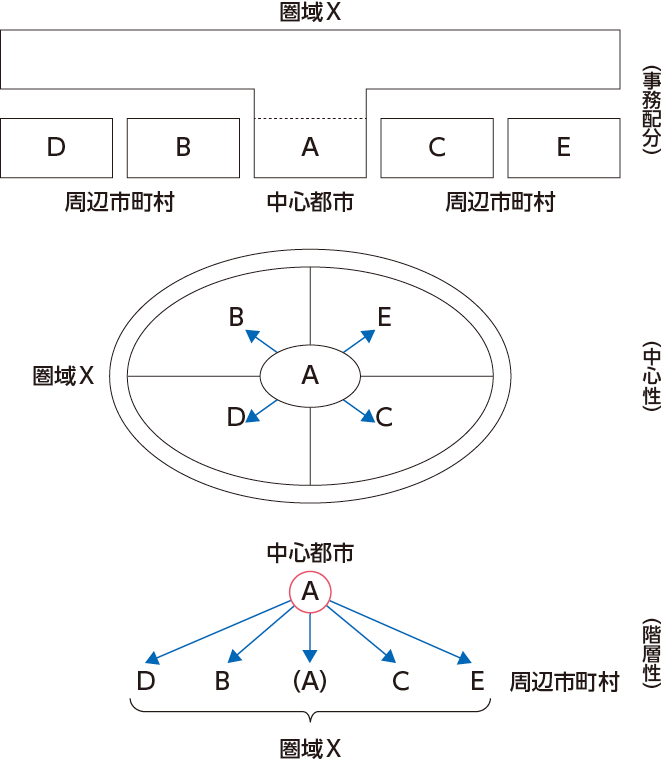

A、B、C、D、Eは、地理的には水平的に存在している。しかし、サービス提供の観点からは、Aが高次の中心で、B、C、D、Eは低次の周辺という2段階の階層となる。高次の拠点(中心)は、広範囲のサービス提供と狭範囲のサービス提供をともに受け持つ。低次の拠点は、広範囲のサービス提供は受け持たず、狭範囲のサービス提供のみを受け持つ。抽象的に書くと分かりにくいが、ある圏域の中心都市は、圏域全体のサービスと、自都市内部のサービスの双方を受け持つ。周辺市町村は、圏域全体のサービスを受け持たず、市町村内部のサービスのみを受け持つ。周辺市町村の住民は、当該市町村が受け持たないサービスについては、圏域X全体を担う中心都市Aから提供を受けることになる(図1)。

図1

これが、中心都市の圏域全体へのサービス提供責任であり、中心地機能である。この場合、市町村間には、高次の拠点である中心都市Aと、低次の拠点でしかない周辺市町村B、C、D、Eという階層性が生じる。少なくとも、国─都道府県─市区町村という、自治制度上の多層(multi-level)制の階層性とは異なる階層性である。この多層制自治制度の階層では同一の層に属するはずの市区町村の中で、サービス提供の中心性に関わる機能上の階層性が生じる。

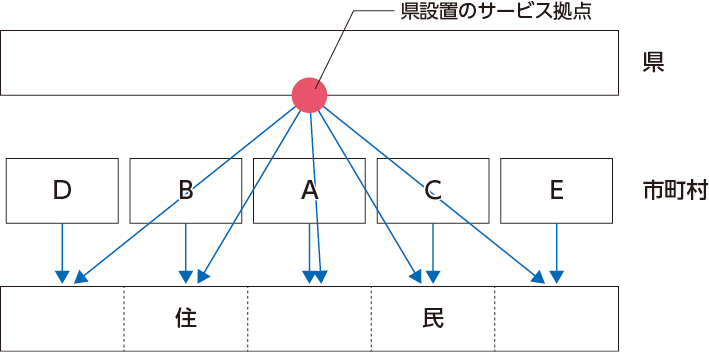

多層制に伴う階層性とサービス提供機能の中心性に伴う階層性を一致させるならば、広範囲のサービス提供を担う高次の拠点は、圏域の中心都市ではなく、都道府県の任務として割り振ることになろう。この場合、中心都市を含め、全ての市区町村は低次の拠点の任務しか担わない。高次の拠点の機能は、都道府県が担う。もっとも、この都道府県が設置するサービス拠点は、中心都市の区域内に配備することが、拠点の配置という観点からは自然かもしれない。この圏域の中心都市は、都道府県内に圏域数に応じて複数配置されることになろう。さらに、より高次のサービス拠点は、県庁所在都市などの県域の1か所に集約されることになろう(図2)。

このように、多層制と中心性を接合させると、市区町村に配置されるのは、最も弱体な町村でも提供できるような、極めて低次の拠点機能しか残らなくなる。いわば、護送船団方式による拠点配置及び事務配分である。そして、最低次の拠点機能以外は、全て都道府県に吸い上げられ、しばしば、都道府県の地方圏域の拠点で提供されることになる。中心都市Aから見れば、人員・財源などの規模能力から充分に自都市Aで拠点を整備でき、かつ、その方が、自らのA市民による意向の反映も容易であるにもかかわらず、その拠点機能が都道府県(のA区域内に設置される圏域出先機関)で処理されることになるのは、非常に不便であろう。そのため、中心都市などは、最低次の拠点機能を超えて、事務権限移譲を求め、フルセット主義を目指すことになる。