2021.10.25 政策研究

第7回 中学生と議員が学び合う議会発の「主権者教育」~茨城県取手市議会の取組み~

出前授業、模擬議会における様々な工夫

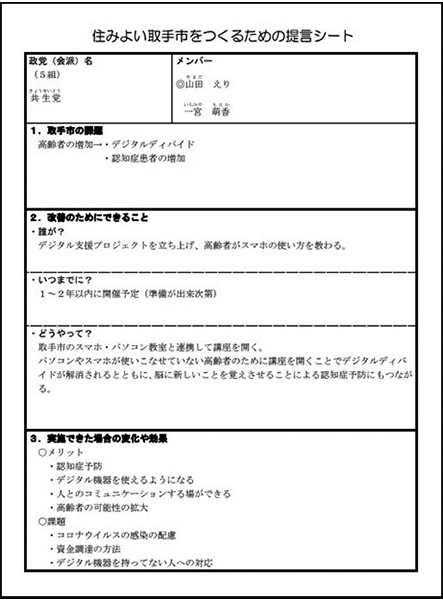

一連のプログラムは、「住みよい取手市をつくるための提言シート」を基に進められる。授業の教本を参考に議会事務局職員が作成したシートには、①取手市の課題、②改善のためにできること(誰が、いつまでに、どうやって)、③実施できた場合の変化や効果、について記入される。個人で考え、グループ、議員との話し合いを経てシートは充実していき、最終的にそのシートが模擬議会に提案される議案になる。一般的な探求型学習でも地域の課題について生徒たちだけで考えるケースはあるが、議員が入ることで、視野が広がり、より課題の本質に迫り、実現可能性の高い政策にまとめられる。

住みよい取手市をつくるための提言シート

議員と生徒との距離を近づける工夫もされている。出前授業では、まず「議会クイズ」を実施。議員の数、女性議員の数、議員の平均年齢、議員報酬等を確認し合い、議会に興味を持ってもらう。議員の自己紹介では、「なぜ議員を目指したのか」、「中学時代や今のニックネーム」、「好きな食べ物」、「マイブーム」等を話すことで、生徒に親近感を持ってもらうようにしている。各クラスで出前授業の進行を担当するリーダー議員には、事前に半日の研修を実施するなど、話しやすい雰囲気の場づくりには万全を期している。

模擬議会では、とことんリアルにこだわっている。議長が決まる前の議事進行は、出席議員中の年長議員が臨時議長を務める。生徒議長選挙は、所信表明を行ってから投票が行われる。クラス代表を政党と見立て、議案の説明後には、質疑と討論が行われる。中学生議員や市議会議員から、各議案に対する事前通告なしの真剣な質疑が行われる。採決は、取手市議会がオンライン議会で実際に使用しているオンライン表決システムを利用し、議場だけではなく、リアルタイム配信を視聴している各教室からもクラス単位で参加。もちろん否決される議案もある。これだけリアルにこだわると、生徒のやる気もかき立てられる。

生徒議長選挙の開票の様子

表決システムを使った採決

2020年度の模擬議会に提案された議案は以下のとおり。

|

・議案1号 「子ども出生世帯に最大30万円の補助金支給」(否決) ・議案2号 「市民が誇りに思える持続可能な街にするため、SDGs推進取組条例の制定」(可決) ・議案3号 「市内のネット式ゴミ集積所を網目の箱型ステーションに変更し、景観悪化の改善、新型コロナウイルス感染症拡大を防止していく」(可決) ・議案4号 「市の魅力をまとめたPR動画をつくり直し、YouTubeやTwitter、Facebookなどに投稿。定住や商工業発展につなげる」(可決) ・議案5号 「デジタル支援プロジェクトを立ち上げ、高齢者のデジタルデバイド解消とともに、認知症予防にもつなげる」(可決) ・議案6号 「市内小中高等学校、消防署、警察署、市役所などの公共施設にヘチマの苗を配布して育てる。収穫したヘチマを化粧水などに製品化し、収入をunicefに寄附」(可決) |

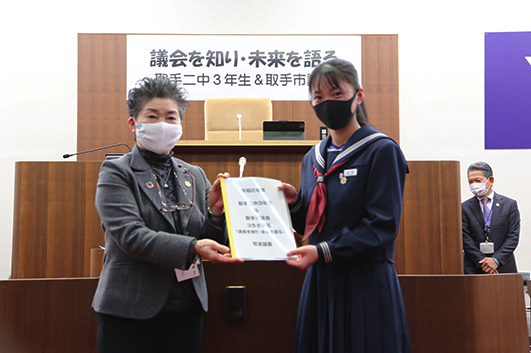

可決された議案は生徒議長から市議会議長に提案される。一般的な模擬議会では、セレモニーのような形なので、模擬議会での提案は、その後の議会や行政に生かされることはあまりない。取手市議会では、可決された議案はその後、委員会に振り分けられ、調査研究される。最終的には、委員会の中間報告の形で議会の意見がまとめられ、ホームページに公開される。市のPR動画のつくり直しと、SNSでの発信強化の提案を受け、総務文教常任委員会では、PR動画の状況を調査、見やすい動画作成と、発信力強化を執行部に働きかけることとした。建設経済常任委員会では、提案された地球温暖化対策のための公共施設にヘチマの苗を植える「緑のカーテン」事業について、議員自らが市役所の議会棟にヘチマとゴーヤを植え、プロトタイプの事業を行っている。生徒の提案は、議会としてしっかり受け止め、市政に反映させる努力をしている。

生徒議長から市議会議長への政策提言

議会棟の緑のカーテン

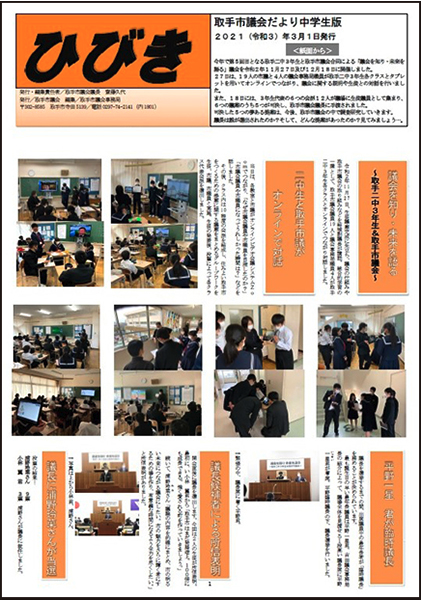

また、模擬議会後には、「取手市議会だより中学生版」も発行され、取手二中だけでなく、市内全中学校に配布される。さらに、取手二中の卒業式に合わせて、取手市議会議員、議会事務局職員からの寄せ書き風の手書き卒業メッセージ付きの模擬議会会議録が作成され、配布されている。

議会だより中学生版