2021.10.25 政策研究

第7回 中学生と議員が学び合う議会発の「主権者教育」~茨城県取手市議会の取組み~

「主権者教育」と地方議会

大正大学の江藤俊昭教授は、「住民自治の根幹」としての議会の課題の一つとして、主権者教育、市民教育を充実させる議会、を意識し実践することを挙げている。

江藤教授が課題として挙げるように、主権者教育を実践できている議会は少ない。早稲田大学マニフェスト研究所の「議会改革度調査2020」(2021年2月~3月実施、回答数1,404議会、回答率78.5%)によると、議会による主権者教育・シチズンシップ教育の推進についての設問で、議員と若者・学生との対話交流会を実施した議会は156議会(11.3%)。中高生による模擬投票・議会・請願の活動支援をした議会が133議会(9.7%)。地域課題の解決に向けた中高生との協働活動を行った議会が23議会(1.7%)となっている。

そんな中、全国には、主権者教育に積極的に取り組む議会が存在する。宮城県柴田町議会では、2016年から町内にある県立柴田高校の生徒たちと、ワールドカフェの手法で意見交換会を開催している。岐阜県の可児市議会では、2014年から市内にある県立可児高校と協働で、生徒と市内の各種団体との意見交換の場である「地域課題懇談会」、高校生議会、模擬選挙等を実施している。長野県の松本市議会では、市内の松本工業高校の生徒たちと意見交換会を行い、2017年にはその話し合いをきっかけに、生徒たちは議会に模擬ではなくリアルの請願を提出、採択されている。どの取組みも、議会の主体的な関わりにより、生徒が地域の課題を知り、政治や行政に関心を持つきっかけとなっている。

取手市議会の取手二中との協働事業

取手市議会が行う取手二中との協働事業のきっかけも、「18歳選挙権」であった。導入のタイミングで何かできないか模索していた議会。幼少期の「子ども議会」の記憶と、合併前の旧藤代町時代に行われていた「中学生議会」に強い思いのあった議会事務局の岩崎弘宜次長。生徒たちに地域の現実の課題を題材に学びを深めてほしいという取手二中の一人の先生の思いが重なって、2016年、3年生の社会科公民の地方自治の2時限を使ってスタートした。

2年目以降は、総合的な学習の時間を活用できるようになり、2020年度で5年目、試行錯誤を繰り返しながら、探求型学習、出前授業、模擬議会、模擬投票等のエッセンスが詰まった秀逸なプログラムにブラッシュアップされている。

基本的には、議員が学校に出向いて行う出前授業と、生徒が議場に来て行う模擬議会の2部構成になっている。また、一連のプログラムを通して、取手市の課題について、生徒だけではなく、議員が一緒になって学び合う探求型学習の場になっている。模擬議会に関しても、そのやり方が工夫されている。よくある模擬議会では、議員となった生徒が一般質問のような形で、政策提言を行う。この場合、原稿棒読み、原稿の事前チェックにより生徒の自主性が薄れ、セレモニー化してしまう場合がある。答弁を考える執行部にも負担感が発生する。取手市議会の模擬議会は、議案として生徒が政策を提案し、質疑は生徒同士と取手市議から事前通告なく行われ、最終的に生徒が採決により議案の賛否を示す形をとっている。学校現場や執行部の負担を極力減らし、議会と議会事務局が汗を流し、生徒に最大の学習効果を提供する取組みを目指している。

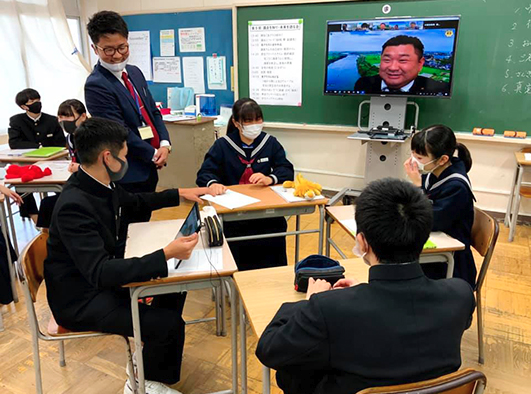

オンラインで開催された出前授業

出前授業の様子①

出前授業の様子②

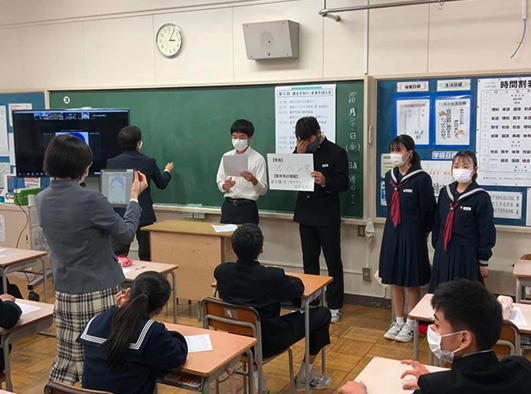

生徒議員による議案の説明①

生徒議員による議案の説明②

質疑の様子

プログラムの概略については以下のとおり。

|

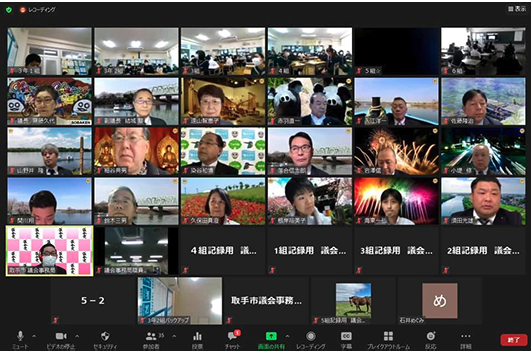

【取手二中との協働事業のプログラム】 □事前の探求型学習 ・「住みよい取手市をつくるための提言シート」の個人学習 ・グループ(会派)をつくり取手市の課題の絞り込み ・会派で課題解決のための政策を考える □議員による出前授業(2時限) *2020年度はオンラインで開催 (全体) ・市議会議長挨拶、校長挨拶 ・アイスブレイク(議会クイズ) (クラス単位) *議員、事務局職員が6クラスに分かれる ・議員の自己紹介 ・議員と相談しながら会派による議案のブラッシュアップ ・各会派からの議案発表、投票によりクラス代表を選出 □模擬議会(2時限) *クラスの代表グループが議場に、その他の生徒は教室でリアルタイム配信をネット傍聴。 ・生徒議長志願者の所信表明、生徒議長選挙 ・クラス代表(政党)からの議案提出 ・質疑討論 ・採決前に市議と対話 ・オンライン表決システムを用いての採決 *各教室からもクラス単位で表決に参加 ・生徒議長から、可決議案を市議会議長に提案 ・市議会議長からの講評 □事後の可決議案に対する議会での対応 *可決した議案は各委員会に振り分けられ、調査研究。委員会として中間報告を提出。 |