2021.09.27 政策研究

第18回 中心性(その4)

自治体と住民の切断

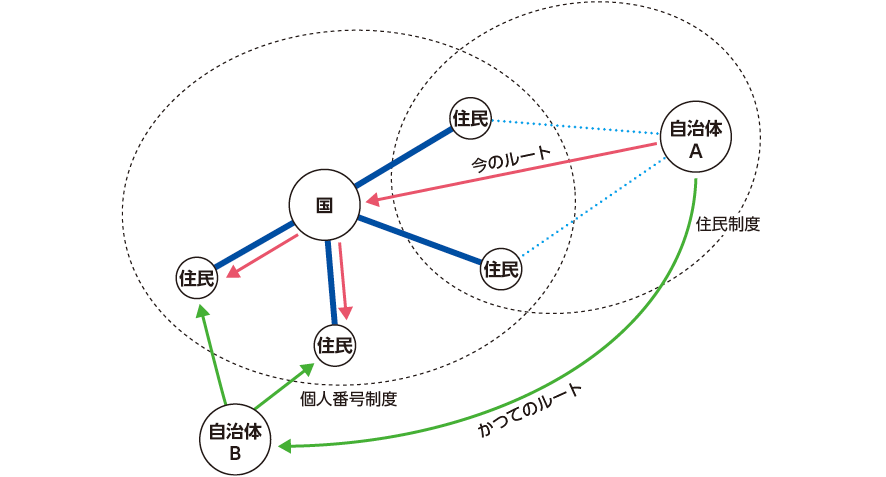

国と住民は市区町村を介して結合するのが、これまでの住民制度であった。しかし、理屈上は、国が直接に住民と結合してもよい。法形式的には、戸籍事務は機関委任事務であり、国の事務として国民に結合してきた。また、第1次地方分権改革後に法定受託事務という市区町村の事務になったとしても、法定受託事務は本来国が果たすべき事務であるという意味で、実質的に国の出先機関として処理しているとみなすこともできる。国籍に係る戸籍が、国と国民を直結するのは、ある意味で自然かもしれない。

住民制度の場合には、住民とはまずもって、自治体との負担・受益関係などが重要なので、国と直結する必要はない。また、負担・受益関係が柱なので、日本国籍にも限っていない。しかし、国の税・社会保障など負担受益関係にとって重要な個人番号(マイナンバー)制度が、住民制度の上に構築された。このように、現在では、個人番号制度という形で、国と住民は直接の関係性を持っている。しかも「戸人」番号ではないから、家族や家や世帯を介することもない。家族でも番号の数字はバラバラである。通常、国が中心性を帯び、住民が周辺性を帯びて、理解されるだろう(図19)。このときに、国と住民との直接関係の中で、自治体の居場所はもはや存在しないことも可能である。そうなれば、自治体と住民の直接関係は切断される。あえていえば、国を中心点として、個人番号を媒介して、自治体は住民と結合するだけになる。国という「私(アイ)」から見て「私の(マイ)」ナンバーなのであって、個々人という「私」から見ての「私の(マイ)」ナンバーではない。このようになれば、自治体も家・戸も周辺の存在に放逐されたといえよう。

図19

(1) 1884年には、複数の戸長役場を統合した連合戸長役場となり、その後の明治の町村大合併につながる。