2021.09.27 政策研究

第18回 中心性(その4)

住民制度と国・自治体関係

市区町村と住民の関係は、住民票・住民基本台帳制度によって、制度的には整序されている。その限りで、市区町村に中心性が、住民に周辺性が、それぞれ付与されている。個々人はそれぞれが住民であり、住民票によって公証されるので、市区町村と住民の制度的紐帯は直接的である。

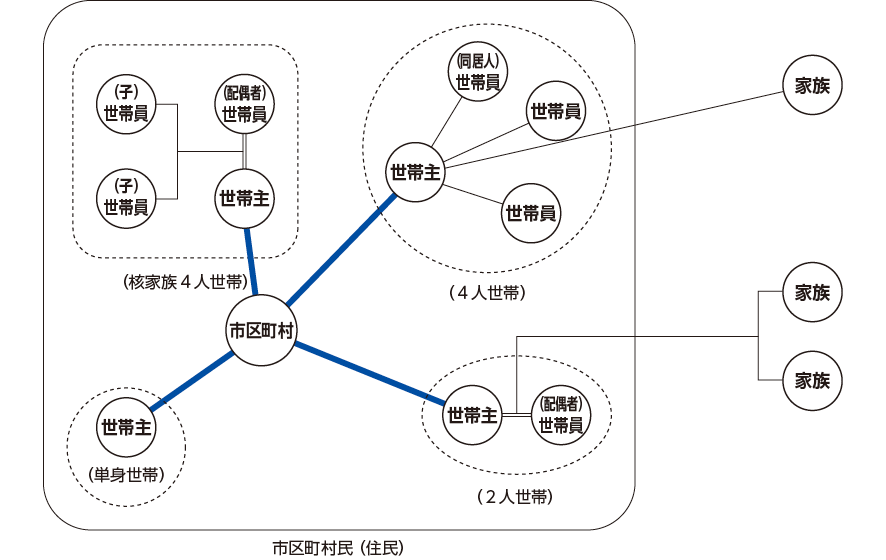

しかし、住民基本台帳制度は、世帯単位で整序し、世帯主を市区町村との接合点に据えている。世帯員は、特定の世帯主を「代表」とする世帯の構成員である。つまり、市区町村─世帯主─世帯員という関係であり、世帯員と市区町村の関係は間接的である。あえていえば、世帯主は市区町村を中心とする周辺の存在であるが、世帯主は世帯員に対しては中心性を持つ相対的な存在である(図16)。世帯は、制度上は、必ずしも家族である必要はないし、家族の一部が世帯員ではないこともあり、家族ではない者が世帯員であってもよい。家族関係があっても、世帯が別々であることもある。とはいえ、しばしば、世帯員と世帯主の関係には「続柄」が想定されており、世帯は日本国籍者同士の法律婚を前提とした核家族(配偶関係及び/または親子関係)をイメージしている。かなりの制度的なバイアスを暗黙のうちに内包している。

図16

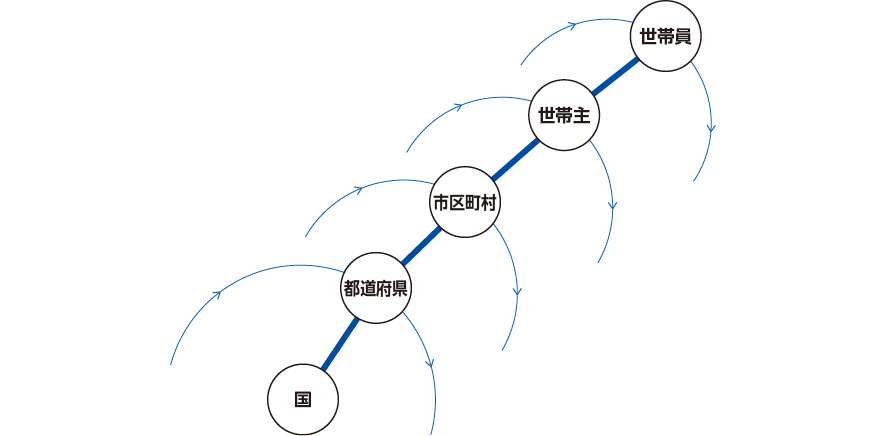

市区町村に世帯主を介して世帯員が結合しているのが住民制度であり、市区町村─世帯主─世帯員、という二段階の中心性/周辺性が存在している。そして、国と自治体の関係を二段階軌道型で整序すると、非常に単純かつ階統的な配置に整序される。すなわち、国を究極の中心性として、個々の世帯員の究極の周辺性として、国─都道府県─市区町村─世帯主─世帯員、という四段階軌道型である(図17)。これが、国や国政為政者目線を内面化した人々の持つ整序の図柄である。

図17

市区町村と家と住民~戸長─戸主─戸員~

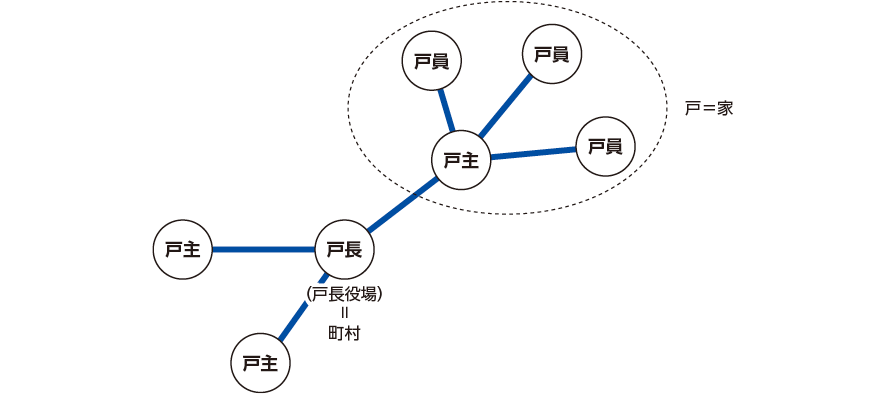

市区町村と住民の関係は、家族または家を暗黙のうちに、あるいは事実上の類似物として、想定している。個々の住民は、どこかの家族または家の構成員であり、家族または家の統括者である「家長」に紐(ひも)付く。そして、その家長が市区町村または市区町村長と結合するのである。かつて、市制町村制が成立する以前の郡区町村編制法(1878年)に基づく明治初期の自治制度では、町村には町村長の代わりに戸長が置かれ、執務場所は戸籍事務を扱う戸長役場と呼ばれていた(1)。戸長は、各家の長である戸主と結合し、戸主が家族(いわば戸員)を統率する。「戸」とは、要するに、実際に各市区町村のエリアに存在する家のことである。明治初期の住民制度は、名称からも明らかなように、家(戸)制度を前提にしていた(図18)。

図18

今日でも、住民制度とは別に、国籍制度と連動した戸籍制度がある。戸籍制度は、文字どおり、戸単位ごとに個人と本籍地市区町村が結合する。個人単位の「個籍」ではない。戸籍には、戸籍筆頭者が存在する。戸(核家族/家)単位での集団的把握であるならば、戸主または戸籍筆頭者を指定する必要はない。しかし、現実には、市区町村─戸主(戸籍筆頭者、本籍者)─戸員(「戸籍に記録されている者」)によって、把握されている。つまり、戦前以来の家制度を、戦後改革にもかかわらず、暗黙の想定として受け継いでいるのである。