2021.09.10 議員活動

第12回 信頼と議員

14 議会が市民の信託に応える条件としての「実践・研究・研修のサイクル実施」と信頼

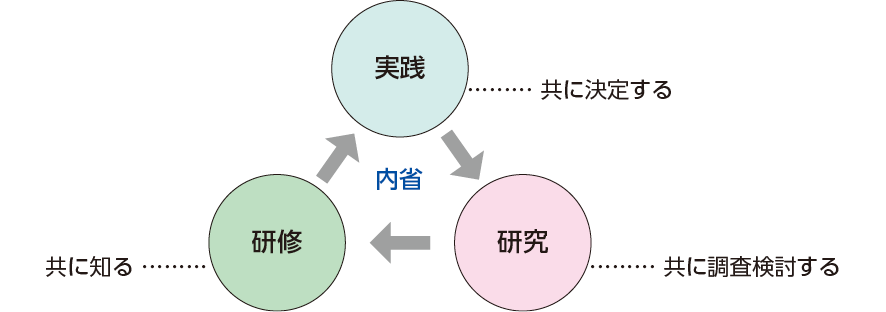

自治体議会が市民の信託に応えるためには、「共に決定する実践」、「共に調査検討する研究」、「共に知る研修」が必要となる。そして、それぞれの段階における「議会としての内省」も求められる(図8参照)。これらのことが相まって議会に対する信頼が高まる。

出典:筆者作成

図8 「内省」を伴いながら共に実施する「実践・研究・研修のサイクル」

結び

初当選したときの「市民のためにガンバル」という「清(すが)しい」気持ちが、議員を退くときに「市民のためにガンバッタ」という「清々しい」気持ちにつながっていることを期待したい。このような議員は、市民に「あの議員を選んでよかった」と思われる議員であろう。その議員は、知力だけではなく洞察力と行動力を持ち、型にはまらない人でもある。内なる他者との議論(内省)と、他者への温かいまなざしを持つ議員は、思考の枠組みとして物事の両義性と多義性を身につけている。このような議員たちによる議論は「知を政策に転換する」ことになる。

また、議論は、自己正当化のおそれがある議会(議員)を、その内外において制御してくれるものである。議論は、自己正当化のおそれがある行政(首長・職員)を、その内外において制御することもある。もちろん、議論は、議会の意見と行政の意見を比較する市民のための判断材料の役割を果たす。

自治体議会(議員)には、他のアクターとの相互信頼のもと議論を進めることが求められるし、その実現を期待したい。その実現により自治体議会(議員)に対する他のアクターからの一層の信頼が高まる。

■参考文献

◇今井照(2017)『地方自治講義』筑摩書房

◇片山善博(2020)『知事の真贋』文藝春秋

◇土山希美枝(2019)『質問力で高める議員力・議会力』中央文化社

◇中邨章(2010)「第5部 5年間の総括─行政への信頼と不信─」総務省大臣官房企画課『行政の信頼性確保、向上方策に関する調査研究報告書(平成21年度)』141~144頁(https://www.soumu.go.jp/main_content/000078233.pdf〔2021年8月7日確認〕)

◇藤本吉則(2019)「電子政府における透明性とトラスト」公共政策研究vol.19、59~67頁

◇宮脇昇(2019)「特集テーマ『公共政策とトラスト─国際的及び国内的課題─』について」公共政策研究vol.19、14~21頁

◇松下圭一(1991)『政策型思考と政治』東京大学出版会