2021.08.25 政策研究

第17回 中心性(その3)

首長制

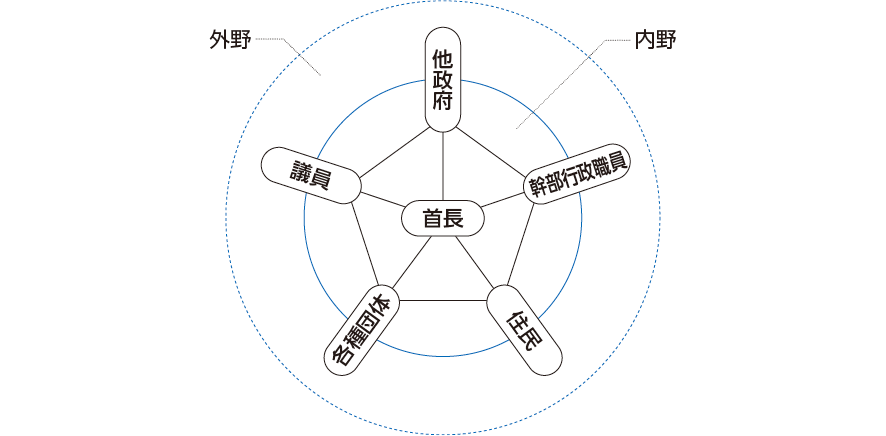

法制度ではなく、地域権力構造の実態としての首長制とは、首長が中心に位置し、その周辺に多段階・多階層に様々な主体が配置される状態である。様々な主体は、最終的には首長を説得・誘導・取引・脅迫などして、首長の了解を得ようとする。幹部行政職員は首長に上申し、与党議員は首長に口利きし、各種経済団体は首長に陳情し、報道機関は首長に取り入ろうとする。自治体の為政は、首長を中心に回転運営されることが多い(図4:星型)。

図4

首長を常に左右できる存在があれば、その主体が、本当の中心性を持つ「黒幕」である。こうした「黒幕」、「ドン」、「フィクサー」または「ラスボス」が存在する自治体もあるかもしれない。しかし、通常の場合には、首長は様々な主体との駆け引きを通じて、主体間を分割統治し、主体に忖度(そんたく)・寵愛(ちょうあい)競争をさせることによって、自らの中心性を維持する。

もちろん、様々な主体には相互に矛盾する思惑がありえるので、それらを調停できなければ、首長の首が回らなくなることはある。つまり、首長は一方の主体に有利な決定をすることはできるが、そうすると、他方の主体に不利になり、その反感や離反を招く。もちろん、大した権力のない主体であれば、切り捨てても首長は困らない。しかし、ある程度の権力の内側にある主体の場合には、反感や離反さらには反抗を招かない方が得策である。その意味で、首長は意思決定の中心にいるとしても、全くの恣意専制の自由裁量を持つとは限らない。首長には「柵(しがらみ)」がある。柵による拘束の程度によっては、首長は意思決定過程の中心には鎮座しているが、意思決定での選択の実体内容は首長の意思や希望からは遠いこともあろう。

首長の中心性への柵

首長にとっての最大の柵は、「出生の秘密」である。首長制は、自治体の意思決定の中心性を現職首長に割り当てるものであるが、生身の一個人としての当該首長が、いかなる経緯と権力によって、首長職に就任したのかは、首長制にとっては外生的である。ある個人が新たに首長に就任するためには、自身のいまだ持たざる首長の権力を使うことはできないからである。論理的には、現職首長が後継指名した人間が首長に当選するのが首長制の帰結かもしれない。が、そうなると、前現首長の二重権力か、前首長の「院政」となって、首長制自体が自己破壊されてしまう。唯一の合理的帰結は、後継指名した首長がすぐに死ぬことだけである(「遺詔」)。

法制度上は直接公選制であるから、理屈上は、住民からの一票の信託による。その意味では、有権者が首長の生みの親であり、首長を縛るのは有権者である。しかし、有権者は選挙のときにしか集団的に存在しない。当選してしまえば、後は、バラバラの多数の砂のような住民諸個人であり、全くの無力である。実際には、候補者は選挙戦を有利にするために、各種団体、議員、前首長、政党、幹部行政職員など有力者・有力団体の支援を得ようとする。このように支援を受ければ受けるほど、当選・就任後の首長の意思決定は、これらの「出生の秘密」を握るものに拘束される。

とはいえ、当選2期目以降は、現職首長は自らの首長職という権力を使って、自らの再選三選等を果たしていくので、次第に「出生の秘密」という柵からは自由になる。首長権力の再生産構造である。とはいえ、首長職を活用した政権運営によって、支持団体、与党系議員、側近・重用職員からなる内野陣を構築していくならば、これらの主体からの柵が増えていくことになる。それゆえに、首長職を獲得したある個人という主体が、無限に権力を拡大再生産していくことにはならず、いつしか、首長職の黄昏時(たそがれどき)は来る。

〈筆者近刊書籍〉

(タイトルクリックで詳細ページに遷移します)

『コロナ対策禍の国と自治体─災害行政の迷走と閉塞』ちくま新書(2021年5月発刊)