2021.08.12 議員活動

第11回 自治体議員の変容と「モチベーション」、「メンタリティと制約要因」、「資質」

5 「ジョハリの窓」から見た「公約を実行できる議会・議員」、「公約を実行できなくとも説得できる議会・議員」への変容

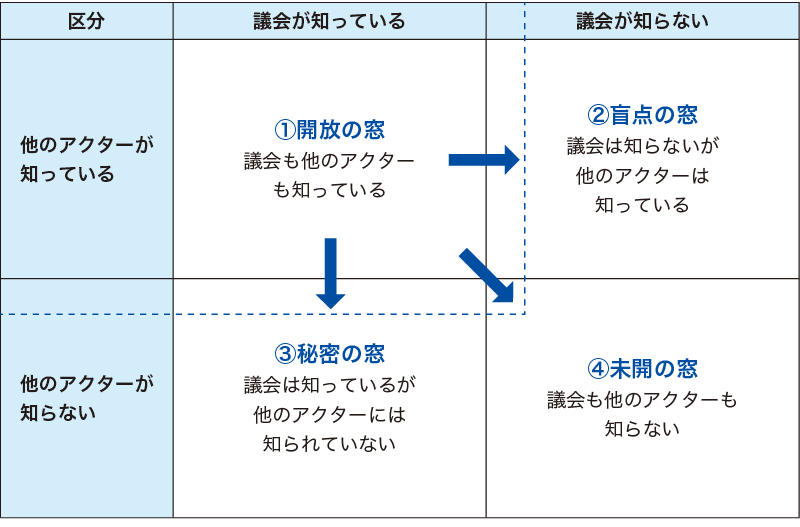

「ジョハリの窓」は、自己分析に使用する心理学モデルの一つである。自分自身が見た自己の情報と、他者から見た自己の情報を分析することで、「自己」を理解しようとするものである。ここでは、「自己」を「議会」、「他者」を「他のアクター」に当てはめて考えてみよう。

議会の性質を、①議会も他のアクターも知っている性質(開放)、②議会は知らないが他のアクターは知っている性質(盲点)、③議会は知っているが他のアクターには知られていない性質(秘密)、④議会も他のアクターも知らない性質(未開)、に分けて考えると図2のようになる。

議会は、「①開放の窓」では、議会と他のアクターが、これまでの改革を後戻りさせない取組み(相互制御を含む)が必要となる。「②盲点の窓」を超克するためには広聴が、「③秘密の窓」を超克するためには広報が、「④未開の窓」を超克するためには学習(相互参照等)が、それぞれに大きな役割を担うことになる。

そして、議会には、「①開放の窓」を広げ、「②盲点の窓」、「③秘密の窓」、「④未開の窓」を狭めていくことが求められる。そのような議会の活動は、他のアクターとの議論においても、議会ないし議員自らを「公約を実行できる議会・議員」、「公約を実行できなくとも説得できる議会・議員」に変容する。

なお、「公約を実行できる議員」や「公約を実行できなくとも説得できる議員」につながる仕組み(例えば、意見交換会などの仕組み)を「制度化」すれば、その「制度」が次にある「制度」、「議員活動」、「議論」、「政策」にも影響を与える。

6 モチベーション

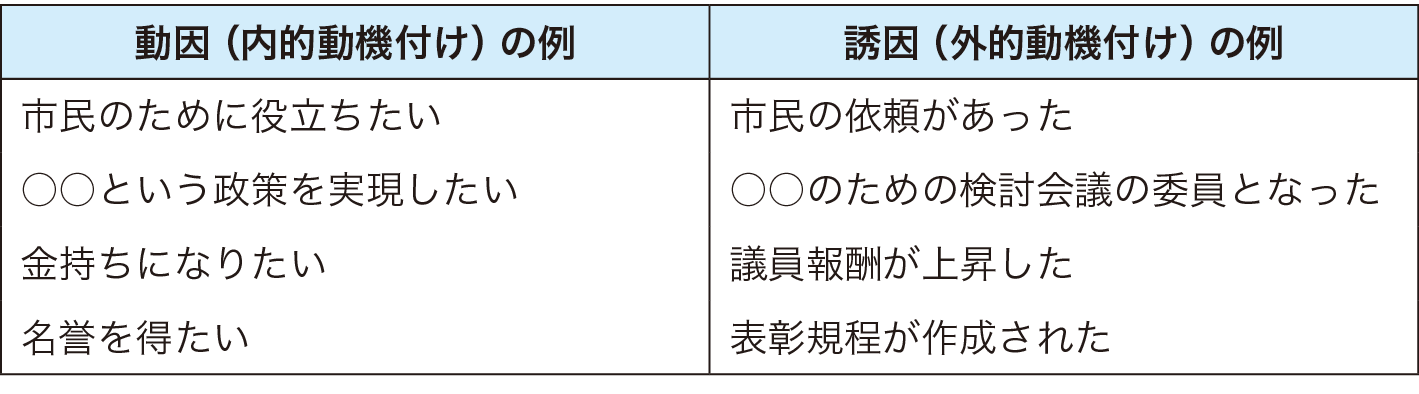

議会改革が進むためには、その中心となる議員の改革に向けたモチベーションが高いことが求められる。田尾雅夫によれば、モチベーションとは、内なる動因(動機付けられる人の中にある誘因に呼応した意欲)と外にある誘因(動機付けるもの)が相乗的に働けば、いやが応でも向上するものであるとする。一方、やる気になれない人が多いというのは、動因と誘因のどちらか、もしかすると両方に欠陥する何かがあるとし、そうであれば、それの根のところを探らなければならないと指摘する(田尾 2009:73-74)(表2参照)。

また、田尾は、一般的に心理的契約(「心理的契約」とは、組織とそこで働く個人との間に、契約書などで明文化されている内容を超えて、相互に期待し合う暗黙の了解が成立し作用すること)〔( )内は筆者補注〕が組織と個人の間にあると考え、互いが信頼し合う関係を雰囲気として醸し出すような組織でないと積極的に動機付けられない。動因と誘因がマッチすれば、貢献に向かうように動機付けられる。意欲が低下すれば、前向きに努力しようとしないのは必至である。手抜きが日常化すると述べる(田尾 2009:74-75)。