2021.08.12 議員活動

第11回 自治体議員の変容と「モチベーション」、「メンタリティと制約要因」、「資質」

3 「実現したい政策がなく」、「公約を実行できていない議員が多い」ことは

また、同調査では、「議員になるきっかけとして当てはまるものはありますか」(複数回答可)という質問がある。きっかけとして、「実現したい政策があった」という質問に対する議員の回答は、「当てはまる(62%)」、「当てはまらない(33%)」、「無回答(5%)」であった。さらに、「自身のスタンス・考え」について、「公約を実行できていない議員が多い」と思うかという質問に対する議員の回答は、「とてもそう思う(18%)」、「ある程度そう思う(50%)」、「あまりそう思わない(27%)」、「全くそう思わない(2%)」、「無回答(4%)」となっている。

これらのことは、議員としていかがなものであろうか。これでは、市民と議員の間の「委任と責任の連鎖関係」を機能させることができない。

4 議会内における「公約を実行できていない議員」からの脱出

議員の実現したい政策は多岐多様である。その上、議会は合議制の機関であることから、意思決定することには独任制の機関である首長(行政)よりも時間がかかるかもしれない。このことは、特に緊急時には悩ましい。しかし、意思決定できた暁には、議員冥利に尽きるということがあるかもしれない。

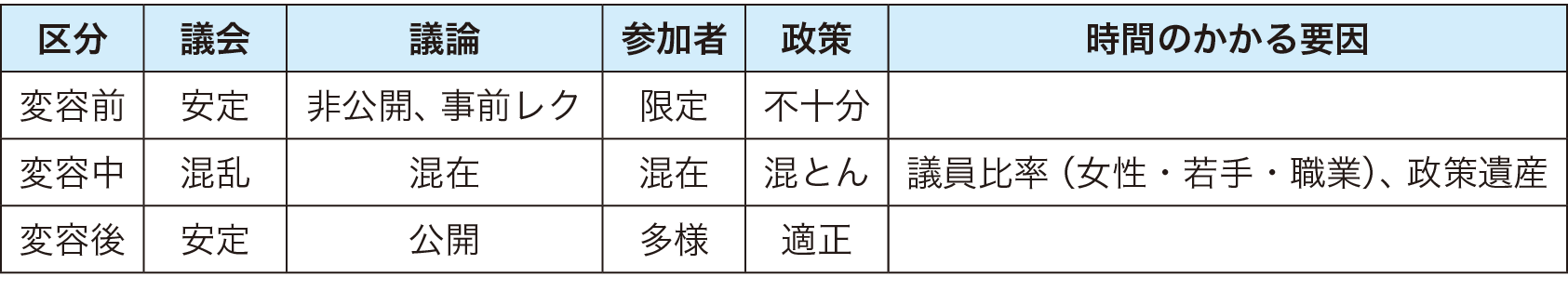

社会の変容は、議会と政策の変容を求める。これらの変容中においては、表1に示したように議論は混在期となることから従来に比べて時間を要することが多くなる。例えば、現在の議員の構成は、女性比率、若手比率、職業比率などの面において社会の構成とは異なる。この構成を変えようとすれば新人議員が多くなる。新人議員が多くなった議会であれば、新人議員は議会運営等について知らないことも多いことから、従前の議会と比較して時間がかかることも予測される。

もともと、政策遺産(現在の制度が次の制度に何らかの影響を及ぼすこと)があることから、改革を成し遂げるためには、従前の議会と比較して時間がかかることが予測される。また、先輩議員は、新人議員から市民として見ていた議会像・議員像を聴き、学ぶことも大切であるが、それには時間が必要となる。

しかし、時間をかけることにより、「公約を実行できる議員」や「公約を実行できなくとも納得できる議員」が増えてくる。このことは、「公約を実行できていない議会・議員」からの脱出につながる。