2021.07.28 議会運営

第78回 委員会で可決された附帯決議の取扱い/意見書・請願に対する附帯決議

明治大学政治経済学部講師/株式会社地方議会総合研究所代表取締役 廣瀬和彦

委員会で可決された附帯決議の取扱い

![]()

長から補正予算案が提案され、委員会付託の後、委員会において原案可決されたが、その際に附帯決議案が可決された。この委員会における附帯決議は、議長に提出することができるか。また、提出することができるとした場合、どのような形で補正予算審議に当たり上程や表決を行えばよいか。

![]()

附帯決議とは、対象となる案件が可決又は修正可決された場合に、当該案件に対する執行上の要望や意見を述べるものをいう。そのため、対象となる案件が議会において可決又は修正可決となった場合にのみ審議することが可能であり、対象となる案件が否決された場合は、執行がされないため執行上の要望である附帯決議を審議する必要がないので、審議されないこととなる。

附帯決議が議会の機関意思決定議案である決議と異なるのは、決議は独立して議会の審議に供されるが、附帯決議はそれだけで独立して審議に供することはできないことである。附帯決議はあくまで対象となる案件に付随して審議に供することができる。

附帯決議も決議の一種であることから、本会議で附帯決議案を提出するに当たっては、標準市議会会議規則(以下「市会議規則」という)14条に規定された「その他のものについては○人以上の賛成者とともに連署」の提出要件を満たす必要があり、発議者プラス○人以上の賛成者が必要となる(なお、この提出要件は各議会の会議規則の解釈で団体意思決定議案と同様、発議者を含んで○人以上と解することも可能である)。ちなみに委員会で附帯決議案を提出するに当たっては、委員1人で提出が可能である。

【市会議規則14条】

① 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては○人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

なお、委員会で委員から提出された附帯決議案を、附帯決議の対象となった案件が可決又は修正可決された後に可決した場合、委員会での附帯決議としてとどめるのか、それとも市会議規則14条2項に規定された委員会提出議案として議長に提出するかどうかを判断する必要がある。委員会提出議案として提出する場合には、当該附帯決議案を議決するに当たり、委員会提出議案として提出する旨を諮る必要がある。

【市会議規則14条】

② 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

本問におけるように、委員会に付託された補正予算案が可決されるに当たり附帯決議を付けた場合で、議長に委員会提出議案として提出することが委員会で可決されれば、議長に対して附帯決議案として提出することは可能である。

議長に提出された附帯決議案は、日程上どのように取り扱われるかというと、①対象となる補正予算案を日程事項とし、当該補正予算案が可決又は修正可決された後に、当該附帯決議案の日程追加を諮り、議会が許可した後に審議し、議決する。②あらかじめ補正予算案の日程の後に附帯決議案を日程事項として掲げ、補正予算案が可決又は修正可決された場合はそのまま引き続き附帯決議案を審議し、補正予算案が否決された場合は議長において附帯決議案の日程を削除する旨の宣告をするかのどちらかの取扱いとなる。

附帯決議案は、市会議規則69条における条件ではない。附帯決議案が可決されても、法的な拘束力は一切なく、当該附帯決議案をどの程度取り入れるかどうかは長次第であり、政治的な拘束力しか有しない。

【市会議規則69条】

表決には、条件を附けることができない。

附帯決議は、例えば当初予算や決算の議決の際など必要に応じて活用すべきであるが、十分活用されているとはいいがたい。

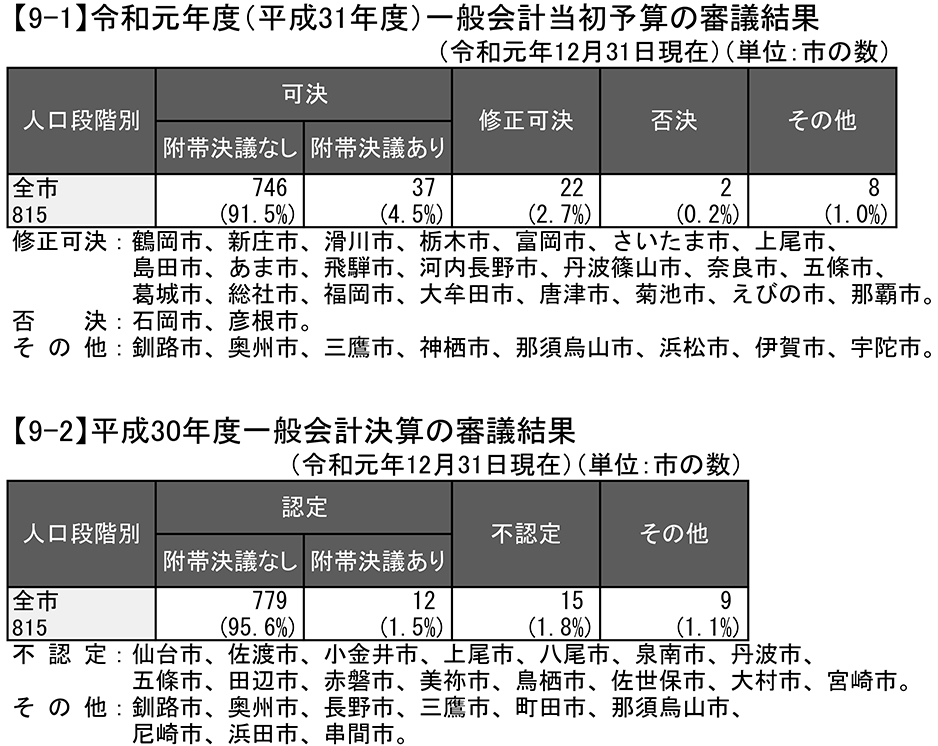

全国市議会議長会がまとめた実態調査結果においても、令和元年度一般会計当初予算の審議結果で修正可決は2.7%、附帯決議が付された可決は4.5%と少ない。平成30年度一般会計決算においても、附帯決議を付して認定されたのは1.5%と少ない。

出典:全国市議会議長会「令和2年度市議会の活動に関する実態調査結果(平成31年1月1日~令和元年12月31日)」

出典:全国市議会議長会「令和2年度市議会の活動に関する実態調査結果(平成31年1月1日~令和元年12月31日)」

附帯決議を付するかどうかは各議会の判断であるが、必要に応じてもっと修正や執行上の要望である附帯決議を付けることにより議会の意思を住民に示してもよいといえる。なお、決算は地方公共団体の一会計年度における歳入歳出予算の執行の確定した実績を示す計算書であり、認定されても執行されることとはならないが、その決算内容に対する議会の意思を附帯決議を付することによって表明することは可能である。