2021.07.12 議員活動

第10回 「自治体政府(二元代表制)」における議会

11 「討議広場(フォーラム)としての議会」

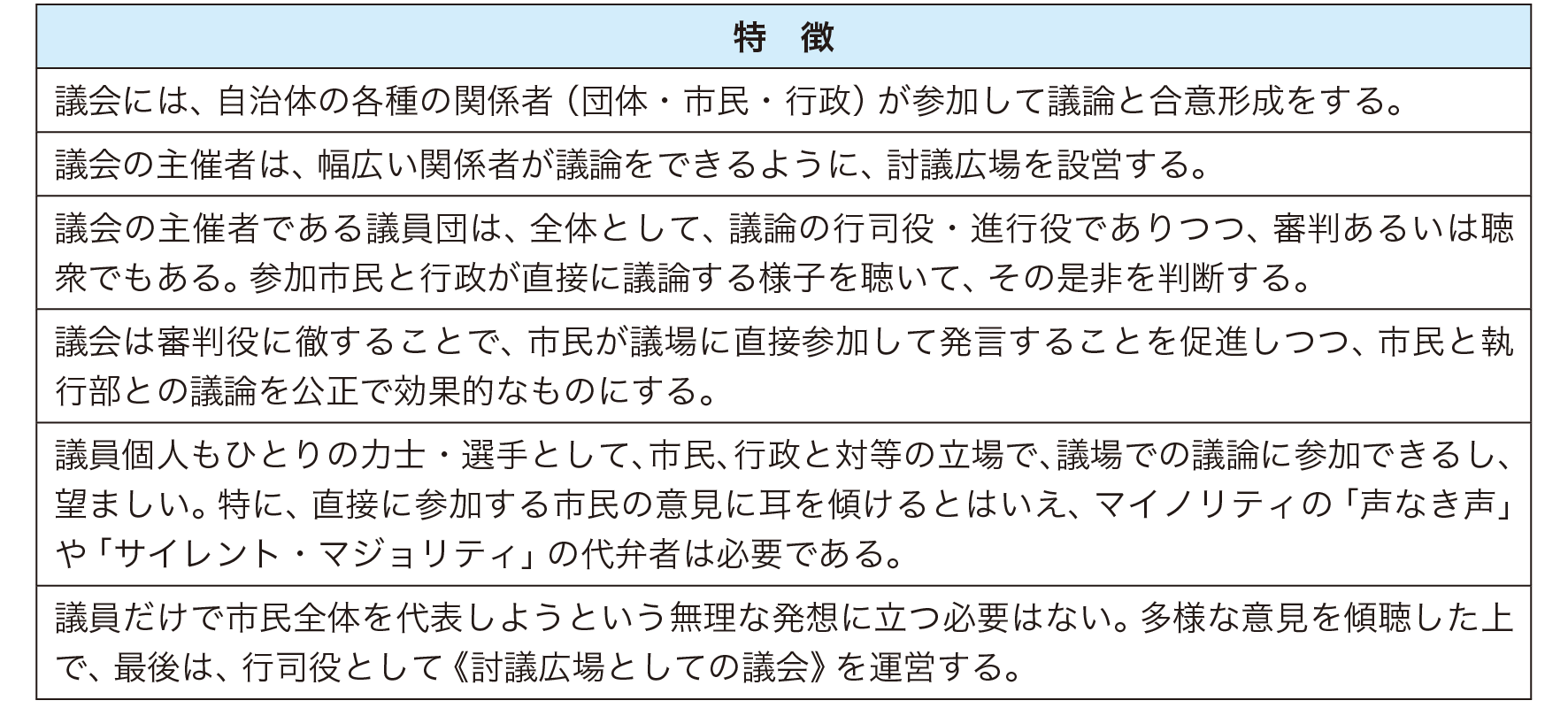

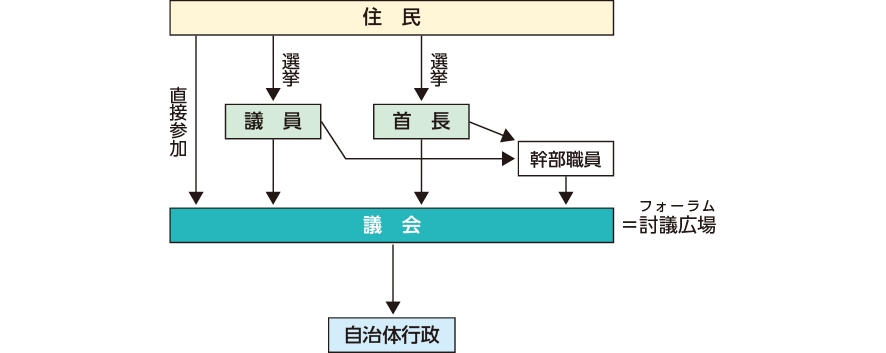

「内からの改革(自発的取組み)」に関し、金井利之は議会改革の発想転換として図4に示すような「討議広場(フォーラム)としての議会」を《代表としての議会》を超えるものとして提案している(金井 2019:314-317)。この金井による「討議広場としての議会」には、表6に示すような特徴がある。

出典:⾦井 2019:315

図4 「討議広場としての議会(参画の経路)」

出典:⾦井 2019:315-317を基に筆者作成

表6 「討議広場としての議会」の特徴

金井のいうように、行司役としての議員団が《討議広場としての議会》を運営することは、議会の新しい役割を示すものとして検討に値する。そのことは、「議会の日常化」にもつながるであろう。なお、「物言い」がついて行司役の判断が適正であったかを審判する「審判員」が必要になるが、最後に審判するのは「市民」となろう。

「討議広場としての議会」では、議論に慣れていない市民が加わることから、従来以上に「穏やか」で「優しさ」のある議論が求められる。また、市民には、通勤者、通学者、訪問者等も含まれる。市民と議会と首長(行政)との議論や、自治体政府と国との議論においては、ボールを持っている方が、キャッチボールのように受け取りやすい球を(雰囲気なども含めて)投げることが求められる。ボールをとられないドッジボールのような投げ方では、議論はうまくいかない。やはり議会も、制度の「構築」だけでなく、制度の「運用(実態)」にも注力すべきである。

議会独自のアンケート調査をすることも、市民と議会との議論の一つの方策となる。もちろん、専門家の視点(専門的知見・技術)が必要となることもあろう。なお、専門家には、議論の話し合いの専門家と、テーマ(議題)ごとの専門家が求められる。

結び

個々の自治体政府における議会と行政の力関係は、その時々の地域政治として当事者の力量にかかっていよう。また、自治体政府と国との力関係も、その時々の(地域)政治として当事者の力量にかかっていよう。しかし、力量にばかり任せていてはいけない。力量にばかり政治を任せていては、地方分権の時代においては「無律的な政策過程」に陥ってしまう(分権時代の無律的な政策過程)。

また、日本においては、本連載第9回において見たように、アクターごとの「適正な相互制御」はいまだ実現していない。さらに、日本における民主化の歴史は浅く、世界的に見ても民主化している地域は限られている。地方分権の試みも、戦後から見ても2000年分権改革以降から見ても、その議論と実践の期間は長いとはいえない。議会改革も同様である。議会改革が広がり始めている今こそ、市民、議会、首長(行政)の緊張感と連携が求められている。

【補】二元代表制の「強じん性」と「ぜい弱性」

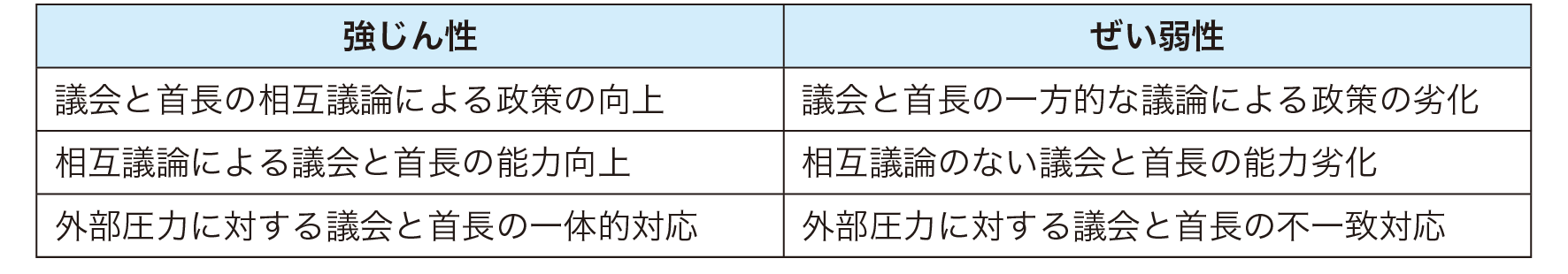

「議論と政策」「議論と能力」「外部圧力と対応」の視点から見ると、二元代表制には表7に示すような強じん性とぜい弱性がある。

出典:筆者作成

表7 二元代表制の「強じん性」と「ぜい弱性」

(1) 総務省(2020:35-37)には、2000年地方分権一括法以降の地方議会に関する制度改正の概要が掲載されている。

(2) 同条2項は、追加的議決事件として、「前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる」と規定している。

(3) 全国市議会議長会による「市議会の活動に関する実態調査結果」には、議員提案や委員会提案による「条例案名」と「議決態様」が載っている(https://www.si-gichokai.jp/research/jittai/__icsFiles/afieldfile/2021/01/15/11_giinteishutsu_2020_2.pdf[2021年6月22日確認])(https://www.si-gichokai.jp/research/jittai/__icsFiles/afieldfile/2021/01/15/12_iinkaiteishutsu_2020.pdf[2021年6月22日確認])。

(4) 例えば、全国市議会議長会による「市議会の活動に関する実態調査結果」によれば、「執行部の反問権を条例や規則などで規定している市」の数は、2019年中が321市(39.4%)であった(https://www.si-gichokai.jp/research/jittai/__icsFiles/afieldfile/2021/01/15/21_hannmonnken_2020.pdf[2021年6月22日確認])。このことは、議会における議論の仕組みが「制度」としても不十分なことの一例を表している。

■参考文献

◇今井照(2017)『地方自治講義』筑摩書房

◇NHKスペシャル取材班(2020)『地方議員は必要か 3万2千人の大アンケート』文藝春秋

◇⾦井利之(2018)「自治体議会の監視機能」経済学論纂(中央大学)58巻3・4合併号、79~93頁

◇⾦井利之(2019)『自治体議会の取扱説明書─住民の代表として議会に向き合うために─』第⼀法規

◇神原勝(2012)「この10年間考えてきたこと~自律自治体の形成をめざして」公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所『「都市問題」公開講座ブックレット25 第31回「都市問題」公開講座議会・立法能力・住民投票』公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所、2~24頁

◇総務省(2020)「地方議会・議員のあり方に関する研究会報告書 参考資料集」

◇地方制度調査会(2020)「2040年頃から逆算し顕在化する諸課題に対応するために必要な地方行政体制のあり方等に関する答申」

◇辻陽(2019)『日本の地方議会─都市のジレンマ、消滅危機の町村』中央公論新社

◇西尾勝(2019)『地方分権改革を目指す二つの路線』日本學士院紀要73巻2号、117~127頁

◇待鳥聡史(2015)『代議制民主主義─「民意」と「政治家」を問い直す』中央公論新社

◇松下圭⼀(1991)『政策型思考と政治』東京⼤学出版会