2021.07.12 議員活動

第10回 「自治体政府(二元代表制)」における議会

5 「実態としての二元代表制」と「求められる二元代表制」

自治体政府は二元代表制を採用しているため、与野党関係はありえず、統一政府や分割政府の表現をとることは好ましくないかもしれない。しかし、現実の地方政治においては、多くの自治体議会において、与野党関係があり「統一政府」や「分割政府」が存在している。「統一政府は議会過半数を首長の親和的議員が占める政府」であり、「分割政府は議会過半数を首長の反親和的議員が占める政府」である。

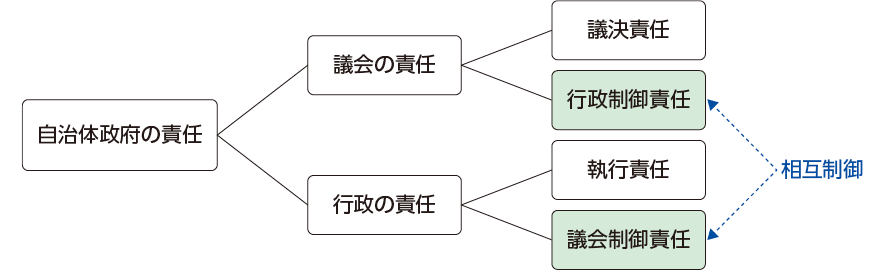

議会の首長(行政)に対する評価は、統一政府の場合は「甘い」評価、分割政府の場合は「厳しい」評価となることが予測できる。ただし、形式的(表面的)には「統一政府」「分割政府」のいずれであっても、「首長との事前交渉」を経て「首長(行政)との『なれ合い』」に陥っている場合もある。本来、二元代表制を構成する議会と首長(行政)には、分業・協業し連携するとともに、互いに均衡を保ちながら緊張した制御関係(相互制御)が求められている(図2参照)。分業・協業が円滑に行われるためには、互いの立場・感情にも配慮した制御関係であることも求められる。ただし、これらの制御関係が機能するためには、市民のためになっていること、公開であることが前提となる。

また、議会には常に自らの制御(自己制御)を忘れないようにすることが求められている。議員にも首長にも、「能力」と「徳」のある人物が当選することが期待されているかもしれないが、実態は必ずしもそうとは限らない。マスコミを騒がす不祥事の数々がその証左である。その意味では、議会ないし議会の構成員である議員も「謬(びゅう)(=間違い)」を起こしうる。したがって、議会及び議員には自らを制御することを忘れないようにすることが求められてくる。ただし、自らの制御では限界もある。「行政による議会の制御(議会制御責任)」を、今以上に模索することが求められてくる。首長(行政)にも同じことがいえる。そこでは、「議会による首長(行政)の制御(行政制御責任)」が求められている(図2参照)。

出典:筆者作成

図2 議会と首長(行政)の責任と相互制御

6 相互制御の一つとしての「反問権」

議会と首長(行政)の相互制御は、一般質問においても求められる。答弁者から質問者への「反問権」(4)を認めることは相互制御につながる。「反問権」を認めないことは、市民のための議会からは遠のくこととなる。議会と首長(行政)は「攻守交代」することにより、広範かつ深淵(しんえん)な議論につながりえる。待鳥聡史がいうように、一般意志あるいはデータベースの専制を抑止するのはあくまで熟議であって、議会や政党といった近代民主主義の制度装置ではないことも認識する必要がある(待鳥 2015:12)。すなわち、議会や政党・会派も広範かつ深淵な議論なしには役割を果たすことができない。

二元代表制という日本の地方自治制度を踏まえれば、「一般質問」における「反問権」という「議論の連鎖」は、市民から信託を受けた議員(議会)と首長(行政)の実施すべき役割である。換言すれば、「議論の連鎖」は、議員(議会)と首長(行政)からの主権者である市民に対する応答責任として行われていると考えることができる。