2021.07.12 議員活動

第10回 「自治体政府(二元代表制)」における議会

元・大和大学政治経済学部教授 田中富雄

1 「自治体政府」の役割について考えるときには

自治体政府の役割について考えるときには、自治体政府の位置付けを改めて考えることが必要となる。そのため本稿では、自治体政府と市民を含む他のアクターとの関係、自治体政府の機関である「議会」と「首長(行政)」の関係(二元代表制)についても考えてみよう。また、《日本型二元代表制》の世界的な意義を模索する。

2 自治体政府の置かれた位置:「制度としての地方分権」「実態としての地方分権」

大日本帝国憲法では、地方自治についての規定はなかった。1947年5月3日、日本国憲法第8章地方自治(92条~95条)が施行され、地方自治法も同日付けで施行された。このことにより、議事機関として議会を設置することや、議員や首長の直接選挙が実施されることとなった。このことは、日本の地方自治制度が市町村や都道府県において「二元代表制」をとるに至ったことを示している。

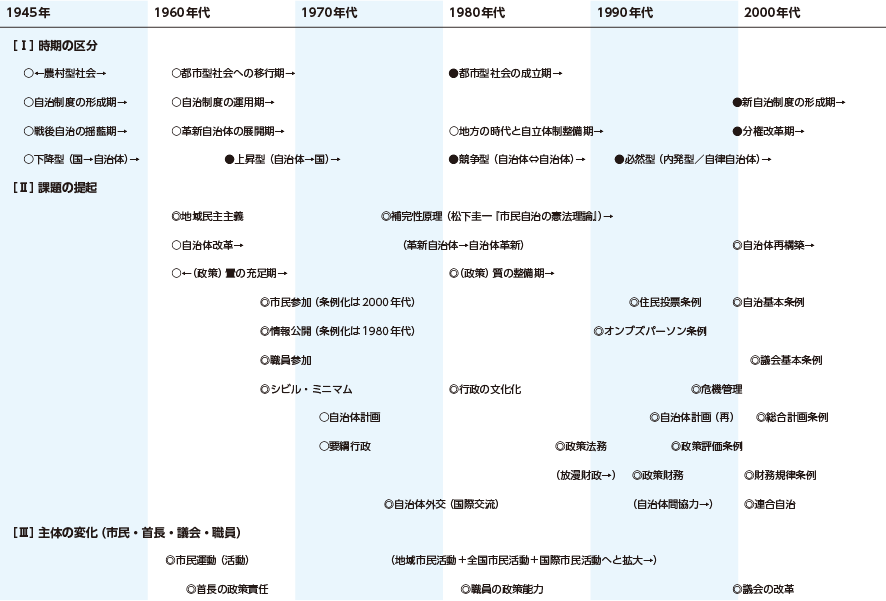

その後、日本の地方自治制度は、サンフランシスコ講和会議で調印された対日講和条約が発効された1952年頃からのいわゆる「逆コースの改革」(西尾 2019:119-120)の時期を除けば、分権が進んできたといえる。ただし、国は「補助金」や「起債」などの「財政制度」による中央集権を目指したともいえる。そのような中で、自治体政府は図1に関わる政策に取り組み、2000年分権改革を達成している。

しかし、2000年分権改革後も「制度としての地方分権」は進んでいるが、「財政制度」による中央集権の仕組みにより「実態としての地方分権」は停滞していると見ることもできる。今、改めて、地方分権の意義、そして図1に関わる政策への取組みの意義を再確認することが求められている。

出典:神原 2012:5

図1 市民自治の課題と論点の推移