2021.06.25 政策研究

第15回 中心性(その1)

中央(central)─地方(local)関係~地動説的自治観~

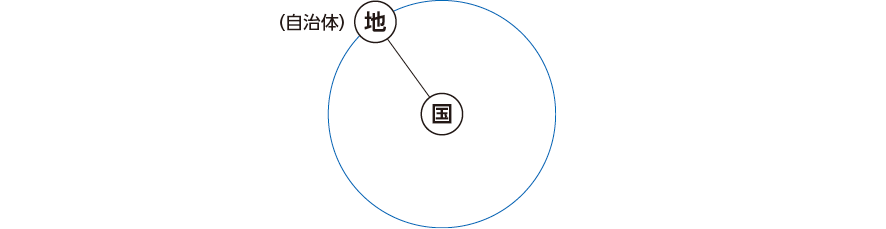

自治体は、中心─周辺関係の世界観では、周辺の側に位置付けられることが多い。つまり、政治行政の中心である国に対して、政治行政の周辺である自治体である。あるいは、中央政府に対して地方団体・地方自治体である。国と自治体の関係は、中心─周辺関係として理解するときに、中央─地方関係と呼称されてきた。つまり、自治体は中心性とは密接に関わるが、それは、中心性の反対物(=周辺性)として付置されるわけである。太陽の周りを惑星が周回するイメージが、太陽系の描き方である。いわば、地動説的自治観である(図1)。

図1

地動説的自治観において、中心に対して周辺に配置される地方(自治体)が、単一であるならば、図1のように単純である。しかし、現実には、地方(自治体)は複数・多数である。この多数の地方(自治体)を、周辺部にどのように配置するかによって、地動説的自治観は、いくつかのイメージに分化する。

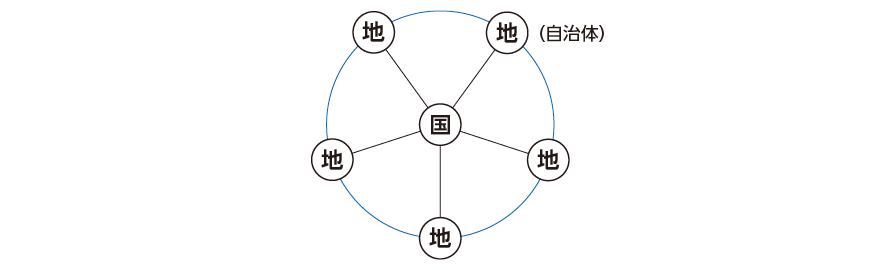

第1は、同一軌道型である。自治体=地方は、中心から同じような離隔をしている対等な存在として配置される(図2)。太陽系の比喩で表現することはできない。むしろ、周期律表に見られるような古典的な原子モデルに近いだろう。つまり、国=中心(原子核)を周回する自治体=地方(電子)が存在するが、同じランクの自治体=地方(電子)が複数存在するというものである。

図2

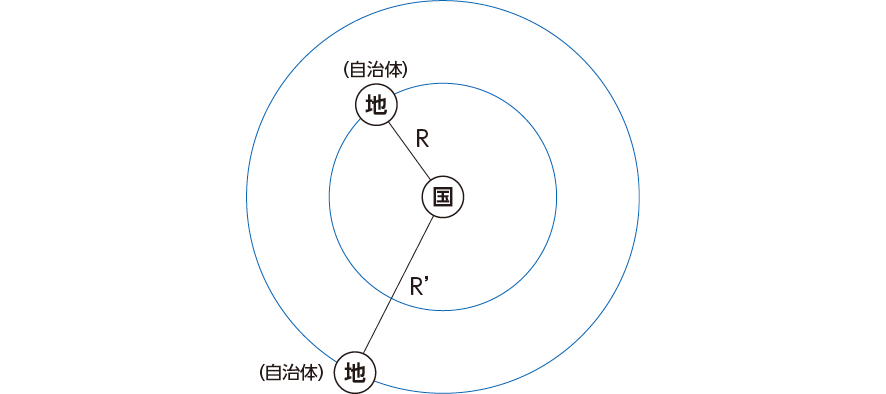

第2は、複数軌道型である。国=中央から、それぞれ異なった離隔をしている周辺に、自治体=地方は配置される(図3)。太陽系の比喩でいえば、太陽の周辺を多数の惑星が異なる軌道上を周回しているようなイメージである。「水金地火木土天海(冥)」(=スイキンチカモクドッテンカイ(メイ))などと呼ばれる惑星である。それぞれは、国=中央に対しては周辺なのであるが、中央からの距離も異なれば、大きさも性質も異なるようなものである。太陽系の惑星を分類して、内惑星と外惑星に分けたり、地球型惑星(小さい・個体)と木星型惑星(大きい・気体)とに分けたりすることがあるように、多数の自治体をいろいろな方法で分類することができる。例えば、都道府県と市区町村、大規模都道府県と小規模都道府県、政令指定都市と一般市町村、普通地方公共団体(都道府県市町村)と特別地方公共団体(特別区)などである。しかし、国=中央から見れば、すべて等しく、自治体=地方である。

図3

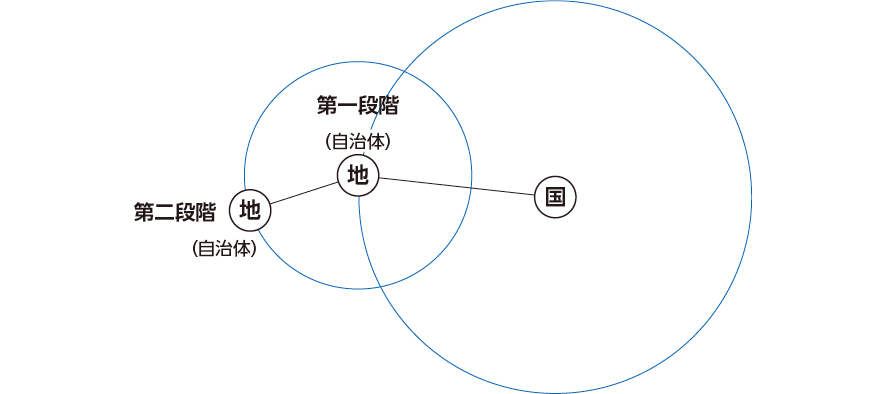

第3は、二段階軌道型である。第一段階の自治体=地方は、国=中央から離隔して周辺に配置されるが、第二段階の自治体=地方は、第一段階の自治体=地方の周辺に配置される(図4)。言葉で表現すると、何をいっているのか分かりにくいかもしれない。太陽系の比喩でいえば、太陽の周辺を惑星が周回しているが、その惑星の周辺を衛星が周回している。端的にいえば、太陽の周りを地球は周回しているが(地動説)、今度は地球の周りを月が周回している(天動説)。少なくとも、月に対して地球は動かなくてよいので、地動説の中に天動説が紛れ込むことになる。

図4

国=中央の周りに都道府県が配置されるが、都道府県の周りに市区町村が配置される。市区町村=地方は、直接には国=中央を周回するわけではないが、都道府県=地方が国=中央を周回しているので、都道府県に引きずられて、結果的には、市区町村=地方も国=中央を周回していることになる。二段階軌道型の場合には、自治体=地方は、性質の異なるものに明確に区分される。そして、第一段階の自治体(都道府県)=地方は、第二段階の自治体(市区町村)=地方に対しては、中央の存在となる。つまり、都道府県は、地方性(=国に対して)と中心性(市区町村に対して)の、両面を持つことになる。その意味で、地動説と天動説が混在する。