2021.06.25 議会改革

第19回 自治体議会の空間

(3)自治体議会の議場と議席配置

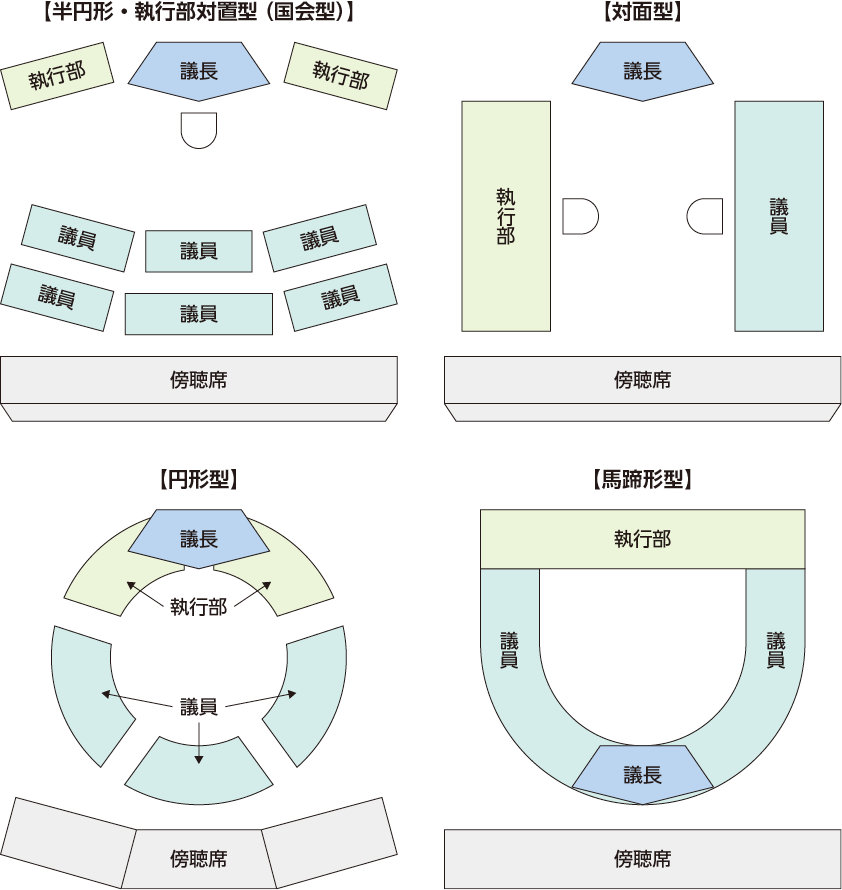

自治体議会については、その規模(議員数)が大きく異なることから、議場も、それぞれの議会によって様々なタイプのものが採用されているが、そこでは、議席や傍聴席の配置を通じて、執行部や住民との関係について、どのように表現するかが問われることにもなる。

すなわち、自治体では、二元代表制が採用され、かつ、多くの議案が執行部の側から提出されることなどもあって、議員の座席と執行部側の座席をどう配置するかがポイントとなり、それが審議のあり方にも影響しうることになる(6)。

この点、討議の場とするには、議場をそれぞれ相手に向かって質問、答弁を行う対面式とするのが妥当との見方もあるが、その場合でもいくつかのオプションがあるほか、討議を行うのに適しているのはそのタイプだけとは限らない。

三重県議会が2002年に議場を対面演壇方式に改修する際に調査したところによれば(7)、都道府県議会では、議員席が半円形、準半円形、馬蹄形となっている例もあるものの(8)、すべての議会で、議員席と執行部席が対面し、議長席の前に議員席向きの演壇が一つ設置されているものになっていたという。その理由は、おおむね、戦後、自治体議会の議場が新しく建て替えられるときに、国会議事堂の議場を模倣したという経緯があったとのことである。ただ、最近は、市町村議会も含め、質疑者用と答弁者用の二つの発言台を設ける議会が増えているようだ。

他方、同じく三重県議会の調査によれば、市町村議会では、円形議場の例(9)などもあったという。インターネットで調べてみても、議員定数がそれほど多くはない市町村議会では円形の議場・議席配置としているところが少なくない。円形の議場のメリットとしては、執行部だけでなく議員同士の顔も見えるため、活発な議員間討議が可能となるとの指摘もある(10)。欧米の自治体議会では、円形議場を採用しているところが少なくないともいわれる。

対面式の場合には、議員席において段差を設け、それぞれの顔を見えやすくするタイプのものが多いようだが、円形や馬蹄形の場合と同じようにフラット形式とするところもある。

議席の配置には、執行部側との対峙・主張・議論のアピールといったアリーナ機能を重視するのか、執行部との間や議員間の議論による政策の形成・変換機能を目指すのかなど、議会審議のあり方・役割に関する基本的な考え方も絡んでくるのであり、その際には、住民への見せ方なども大事となってくる。そして、それらを実際の審議においてどう生かし、その機能を果たしていくかが問われることになるのである。