2021.06.25 政策研究

【第4回】手ごわい学校再編の問題を「対話」で解決する~静岡県牧之原市の取組み~

「牧之原市学校再編計画策定委員会」と対話の場

2019年9月、あり方方針に基づき、「牧之原市学校再編計画策定委員会」(以下「策定委員会」という)が設置され、橋本教育長から、「通学区域、学校の位置、機能等が盛り込まれた学校再編計画の素案の作成」について諮問された。

策定委員会は、学識経験者、学校関係者、保護者、自治会関係者、公募の市民の10人で組織され、委員長はあり方委員会に続き、静岡大学の島田准教授が務めた。委員会では、学校視察を含む10回の会議のほかに、茨城県つくば市立秀峰筑波義務教育学校等への「小中一貫教育」の視察研修を行った。

市民参加の機会として、2020年10月に、策定委員会が主催し、市民ファシリが進行を担い、市内9小学校区ごとにワークショップ形式の意見交換会が開催された。自治会役員、小中学校PTA役員、教職員、幼保育園保護者等、各会場に40~100人、合計565人の市民が参加。市役所からは、市長、副市長、教育長の三役が9会場全てに参加した。意見交換会は、教育長の挨拶から始まり、策定委員会メンバーから、小中一貫校といった新しい学校のかたち、学校の規模、学校区、学校の場所、エリア選定の考え方についての説明があり、意見交換が行われた。対話は、「学校再編これで良い?」をテーマに、策定委員会の説明に対して賛成、反対関係なしに、意見、質問を付箋に書き出してもらい、5~6人の小グループで共有、グループで出た意見を全体で共有した。出された意見や質問は全て模造紙に書き留められ、質問には一つずつ、策定委員会、教育委員会、市長が、内容に応じて真摯に回答した。参加した市民が、疑問点を吐き出し、その回答も含めてお互いが考えを聴き合う場になった。また、自治会役員と子育て世代といった、世代間の対話の場にもなった。

策定委員会では、市内9会場での対話による意見交換会以外にも、市PTA連絡協議会との意見交換会、未就学児の保護者へのアンケート・インタビュー、インターネットによる意見募集、中学生、保護者を対象としたウェブアンケート等、丁寧に市民意見の聴取を行った。

各種市民意見を踏まえ、策定委員会では、2021年3月、「牧之原市学校再編計画(素案)」をまとめた。素案では、目指す学校像として、子どもたちが楽しい学校生活を送り、「次代を切り拓く力」を育んでいくため、みんなで子どもを育てる「共育」を実現する「みんなの学校」を掲げ、市立学校は、榛原地域、相良地域に1校ずつの小中一貫校をつくる。場所は、津波浸水想定区域外の2地域のエリアを候補とし、2030年までの開校を目指すとした。教育委員会はそれを受けて、市役所関係部署との議論、市民との対話をさらに重ね、2021年度中に学校再編計画を策定する予定である。

策定委員会主催の市民意見交換会①

策定委員会主催の市民意見交換会②

学校再編の問題を「対話」で解決する

牧之原市で、学校再編という「手ごわい問題」が解決の方向に向かい進んでいるのには、いくつか要因が考えられると思う。

一つは、これまで10年以上にわたる「対話による協働のまちづくり」の実践により、地域における「対話」の土壌が耕され、地域の話し合いの質が上がっていることである。特に自治会の役員の方等、まちづくりの要になる人たちが「対話」に慣れ、その意義を理解していることは大きい。

二つ目は、学校再編の議論に3年以上じっくり時間をかけていること。議論の進め方も、再編の具体的な話からではなく、最初に望ましい教育環境を検討し、方針を立て、それを実現するための学校再編という流れ。ありたい姿から考える「バックキャスティング」で進めていることである。

三つ目は、「対話」のプログラムとプロセスのデザインを担う、市民ファシリと教育委員会の職員の存在である。2018年に文部科学省が行った「学校規模の適正化及び少子化に対応した学校教育の充実策に関する実態調査」によると、学校規模の適正化を図る上での課題や懸念として、90%の自治体が、保護者や地域住民との合意形成を挙げている。数回、アリバイづくりのような精度の低いワークショップを開催したぐらいでは簡単に合意形成はできない。対話の場づくりには、スキルと経験が必要だ。

そして最後に、杉本市長、橋本教育長の高い問題意識と、学校再編の議論に「対話」を取り入れるという、全国的に例を見ない取組みに挑戦しようとする覚悟だ。まさに、「手ごわい問題は、対話で解決する」の実践である。

欧州経営大学院のチャン・キム教授は、組織が機能する要因として「フェア・プロセス」という考え方を唱えている。人は結果にもこだわるが、それに至るプロセスにもこだわる。結果が満足できたものであっても、そのプロセスに参加していない、公正さに欠けるものであれば、結果に腹の底からは同意できない。逆に、プロセスに参加し、公正で納得できるものであれば、少し意に沿わない結果でも甘んじて受け入れる、というものだ。この考え方は、まちづくりにも当てはまる。牧之原市の学校再編の取組みは、丁寧な対話により、「フェア・プロセス」が担保されているので、市民に共感と当事者意識が生まれてくる。

牧之原市で「自治基本条例」が施行されて今年で10年になる。まちづくり、特に人づくりには時間がかかるが、その継続と実践は必ず地域の力になる。

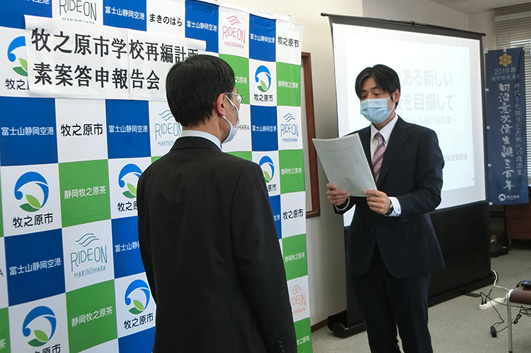

牧之原市学校再編計画の素案の答申

杉本市長(左)と橋本教育長(右)