2021.06.25 政策研究

【第4回】手ごわい学校再編の問題を「対話」で解決する~静岡県牧之原市の取組み~

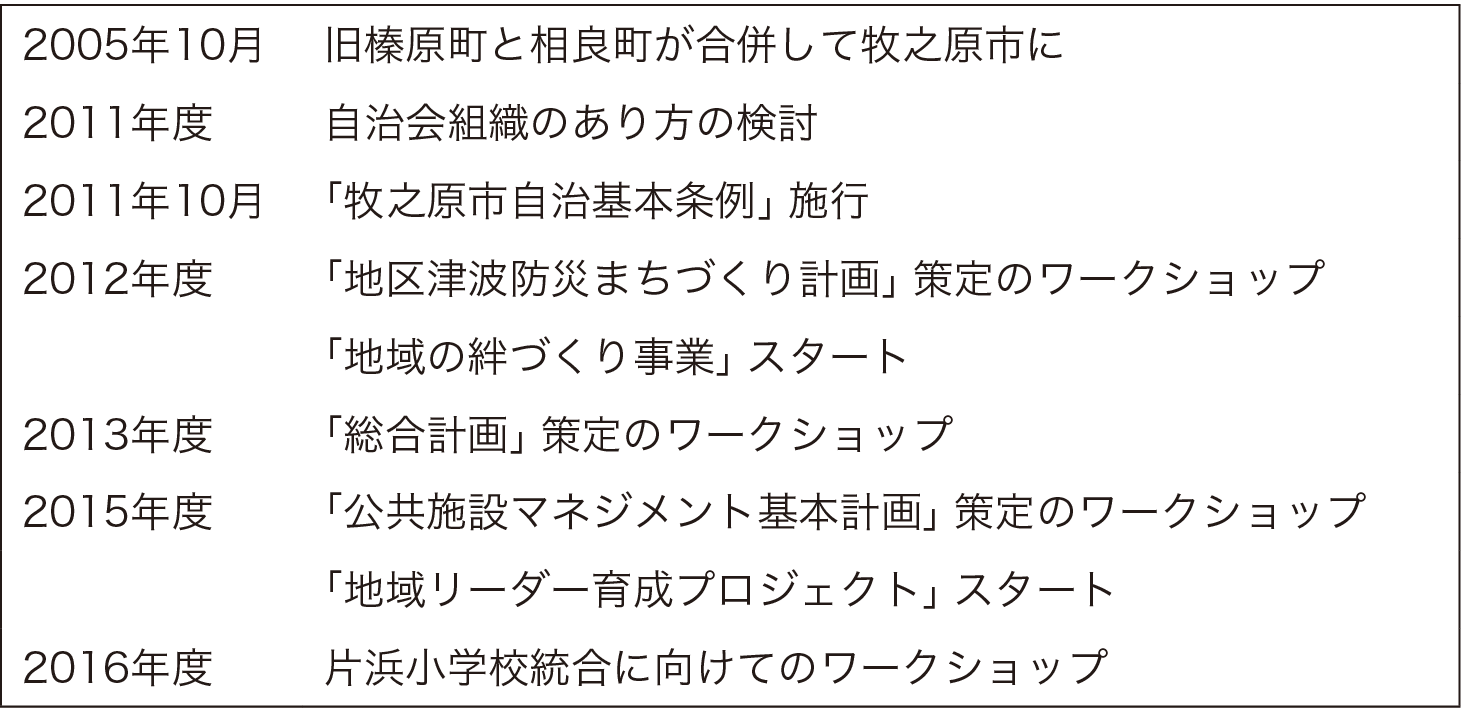

牧之原市の「対話による協働のまちづくり」の歩み

牧之原市は、2005年10月、旧榛原町と相良町が合併してできた人口4万4千人(2021年4月現在)の市である。初代市長の西原茂樹前市長、杉本基久雄現市長と、「対話による協働のまちづくり」を標榜(ひょうぼう)してきた。牧之原市のまちづくりの大きな特徴は、話し合いの進行のスキルを身につけた「市民ファシリテーター」(以下「市民ファシリ」という)による対話の場が、市内各地で地域やテーマに合わせて開かれてきたことである。また、2011年度に、合併後の自治会組織のあり方を見直し、当時の小学校区10地区単位での地域コミュニティづくりを進めることとしたことである。2011年10月に施行された「牧之原市自治基本条例」の前文では、「私たちは、……自らの意思と責任に基づいて互いに支えあう協働のまちづくりを進めること」とし、14条では、「市は、自由な立場でまちづくりについて意見交換できる対話の場を設置するよう努めるものとする」とうたわれている。

東日本大震災の翌年の2012年度には、沿岸部五つの地区で、市民ファシリによる対話の場を積み重ね、「地区津波防災まちづくり計画」が各地区で策定された。対話により、地域住民の主体性が芽生え、実効性の高い計画となった。また、10地区ごとに、地域の課題の発見や解決に向けて、地域と行政が協働してまちづくりを進める「地域の絆づくり事業」にも取り組み始めた。この場の進行も市民ファシリが担った。

対話の場は、行政の計画づくりにも生かされてきた。2013年度からは「総合計画」策定のワークショップに、2015年度には「公共施設マネジメント基本計画」策定のワークショップにも活用されている。公共施設の問題は、施設の関係者の思いや地域のエゴが出やすい難しいテーマである。こうした問題であればこそ、市民参加と対話でじっくり考えることで合意形成ができた。

地方創生の文脈でも、対話を活用している。2015年度から行われている「地域リーダー育成プロジェクト」では、高校と地域が連携・協働し、地域を理解し、地域に誇りを持つ人材の育成を目指し、高校生と地域の大人の対話の場をつくっている。対話を通して、高校生は地域や自分の将来に対する新しい気づきを得ている。

このように、牧之原市には、住民自治、行政の計画づくりにおける市民協働、将来のまちづくりを担う人材育成等に、対話による話し合いを積極的に取り入れてきた歩みがある。

また、2016年度には、児童数の減少が著しかった片浜小学校の相良小学校への統合に際しても、市民ファシリの進行による対話の場が二つのテーマで開かれている。一つは、片浜小学校跡地の利活用の市民ワークショップ。もう一つは、片浜小学校統合後の片浜地区のまちづくりワークショップ。学校再編は教育だけの問題ではなく、まちづくりの問題である。これらのワークショップによる対話の成果として、閉校後の片浜小学校は、民間の力も活用して、「カタショーワンラボ」に生まれ変わり、地域の新たな教育・人づくりの拠点となっている。この片浜小学校統合の際の丁寧な対話の場の経験が、現在進行形の市全体の学校再編の問題にも生かされている。

牧之原市の「対話による協働のまちづくり」の歩み

公共施設マネジメント基本計画策定市民ワークショップ

カタショーワンラボ