2021.06.10 議員活動

第9回 「社会変容」「環境変容」「担い手変容」「政策変容」と議会

7 まちづくり資源を「発見し」「可視化し」「磨き上げ」「いかす」

政策資源を地域から見た場合には、「まちづくり資源(地域資源)」と呼ぶことができよう。「まちづくり資源」は、地域の持続可能性に寄与する資源でもある。このような「まちづくり資源」は、「発見し」「可視化し」「磨き上げ」「いかす」ことが必要となる。可視化に当たっては、「まちづくり資源地図」を作成することも有意義である。また、議論には議論する者にとって道具があることが好都合であるが、「まちづくり資源地図」はその道具の一つとなろう。

岡崎の経験によれば、まちづくりに取り組むに際し、まずは「まちづくり資源地図」を作成してみようということになるという。そして、地表面に表れている状況や建設された建物など可視的なものを表した地図の下には、そこに蓄積されてきた出来事や歴史的変遷、そこで生きてきた人々の記憶といった、いわば地層とでも呼べるものが色濃く何層にも積み重なっている。実はそこにこそ、まちづくりにとって重要な要素が潜んでいるという(岡崎 2020:67)。神奈川県真鶴町の「美の基準」や三陸地方に伝わる「津波てんでんこ」の教えは、その例であろう。

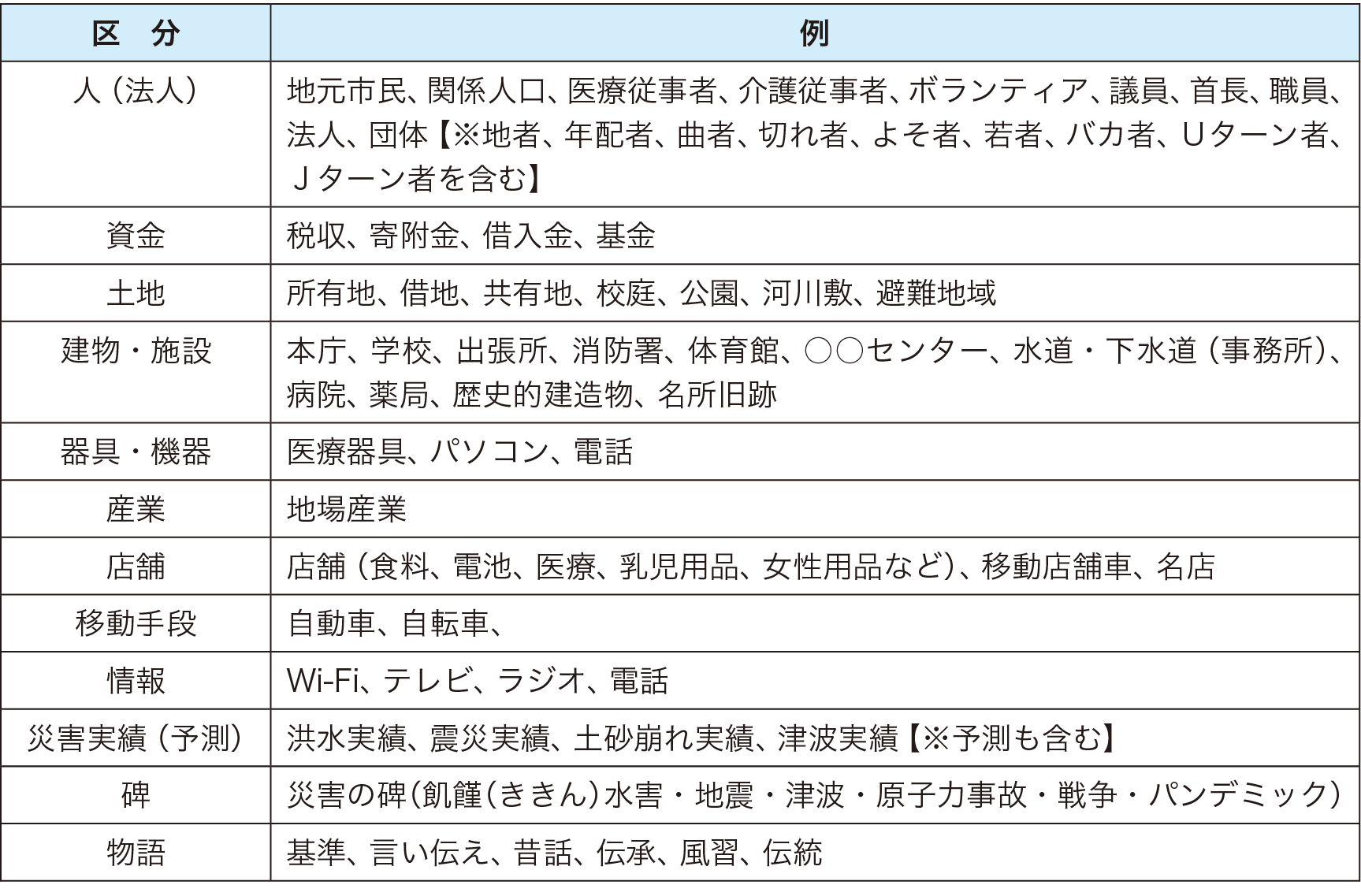

表2は、筆者が「まちづくり資源地図」に載せたいと思う項目を例示したものである。この「まちづくり資源地図」には、市民生活に関する様々な地域情報を地図上にまとめた資料である地域環境指標(4)に位置付けられる現時点での資源のうち主なものや、周辺自治体や遠方地域にある「まちづくり資源」も位置付けたい。

8 「環境変容」「担い手変容」から「政策変容」へ

次に、「政策資源」「まちづくり資源」である「人(担い手)」を、「環境変容」➡「担い手変容」➡「政策変容」という連鎖で考えてみよう。まちづくりを担うのは、「よそ者」「若者」「バカ者」であるといわれる。しかし、岡崎は、それらの人たちだけでまちづくりは続きにくいとし、地域に根付き、持続するまちづくりを展開するためには、よそ者だけでなく「地者」、若者だけでなく土地の事情や人間関係を熟知した「年配者」や、得意技を持つ「曲(クセ)者」、知恵と決断力を持った「切れ者」が必要であるという(岡崎 2020:99)。また、UターンやJターンの人々は、地域を客観的に見る目、相対化できる視点を持つことによって、地域の特色や個性を把握し、これまで見落とされてきた価値を見いだし、新しい方向を提示してきたという(岡崎 2020:117)。このように、UターンやJターンをはじめとする「環境変容」は、まちづくりの「担い手変容」を促し、「担い手変容」は「政策変容」につながる。市民は、自治体政府(議会・行政)のシンクタンクでもあり、「担い手」でもある。

また、「政策変容」には、政策の〈制度化→実施→定着化〉という〈政策・制度の定着プロセス〉も求められる。この〈政策・制度の定着プロセス〉においては、そこに携わる人たちに既得権益を放棄するという規範意識の存在、覚悟が必要になる。議会・議員にも既得権益を放棄するという規範意識の存在、覚悟が求められる。