2021.05.12 議員活動

第8回 評価と議会

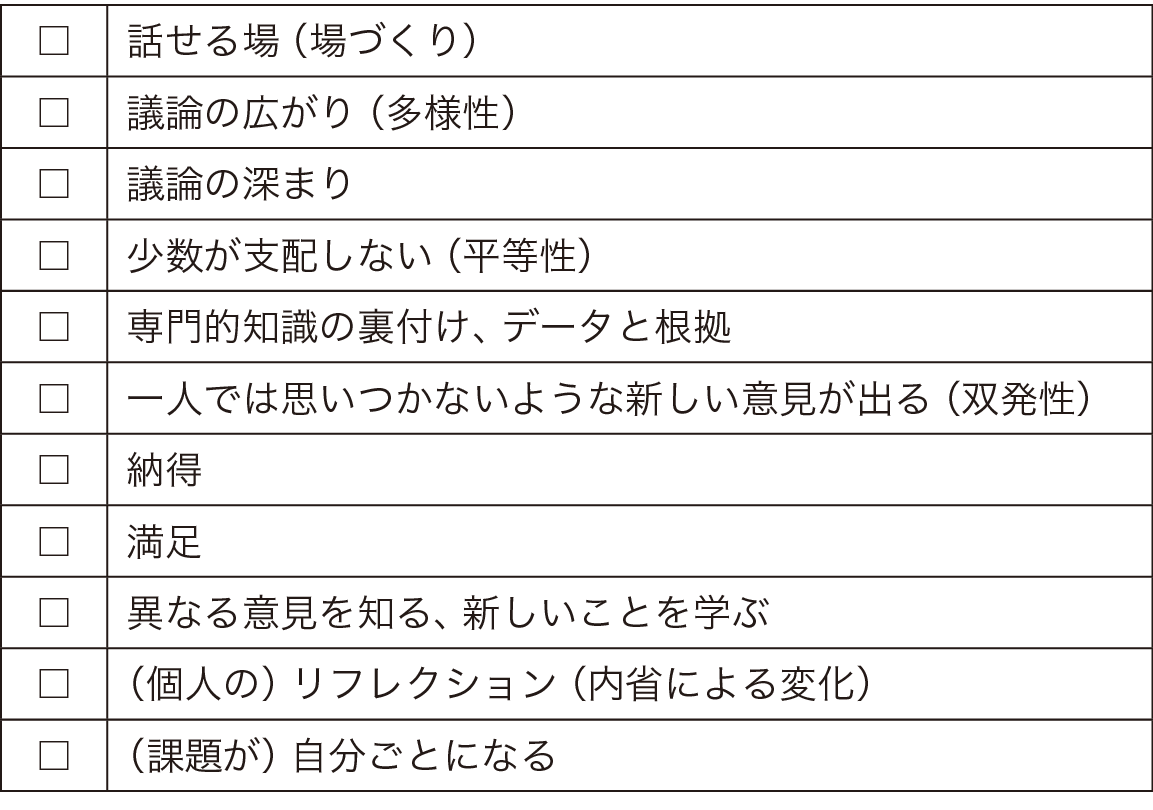

13 議会・議員活動の評価項目(議論の場合)

市民との議論、行政との議論、議員間の議論、市民・行政・議会間の議論、他の政府機関(自治体政府・国・国際機構)や企業・団体などとの議論において、「相手を打ち負かす」、「揚げ足をとられない」という意識のもとでは、適正な議論はできない。ここにいう議論とは、「話し合い」と呼びうるものである。村田和代は、「話し合い」の評価指標を三つの実証的研究から抽出している(村田 2020:1-5)。表6は、そのうちの一つの評価指標を筆者がアレンジしたもの(評価項目自体は変更していないが、話し合いのプロセス(過程)、話し合いのアウトプット(結論や結果)についての関連付けを省略している)であるが、議会・議員活動の評価項目(議論の場合)の例となろう。議会・議員には、このような評価項目をカスタマイズし、自己の自治体議会における議論(話し合い) 評価項目を追加し、実施(実践)・評価することが求められている。このことが、自らの責任を果たすことにもつながる。

出典:村田 2020:5をもとに筆者作成

表6 議会・議員活動の評価項目(議論の場合)例

14 「計画詳細化と指標複雑化」のジレンマ、「評価指標の隠ぺい性」

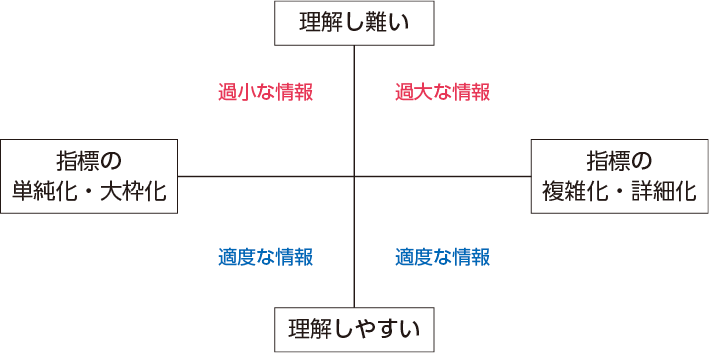

西尾勝は、測定可能な一元的な目標の設定はこうしたもの(目標として設定しにくい目標、あるいは小さな目標〔下線と( )内は筆者=田中富雄補註〕)を背景に隠してしまうという。この単純化の弊害を回避しようとして、多様な目的を「計画」の目的として列記すると、それは「計画」の多目的化、「計画」の複雑性の増大になる。そして測定可能な一元的な目標の設定は困難になり、手段の適合性の判定も一層難しくなってしまうことを指摘している(西尾 1990:204)。このことは、「計画の詳細化」と「指標の複雑化」というジレンマ、「評価指標の隠ぺい性」と呼ぶことができよう。このため、このような計画の持つ限界を認識した上で検証に当たることが求められる(田中 2018:91)。これらの主張は、「計画」について述べているが、広く「政策」という言葉に言い換えても当てはまるであろう。

「理解」と「指標」から見た「過小な情報」、「適度な情報」、「過大な情報」の位置は、図5のとおりに表すことができる。評価に関する情報についても、この「理解」と「指標」の関係が当てはまる。

出典:筆者作成

図5 理解と指標から見た「過小な情報」、「適度な情報」、「過大な情報」

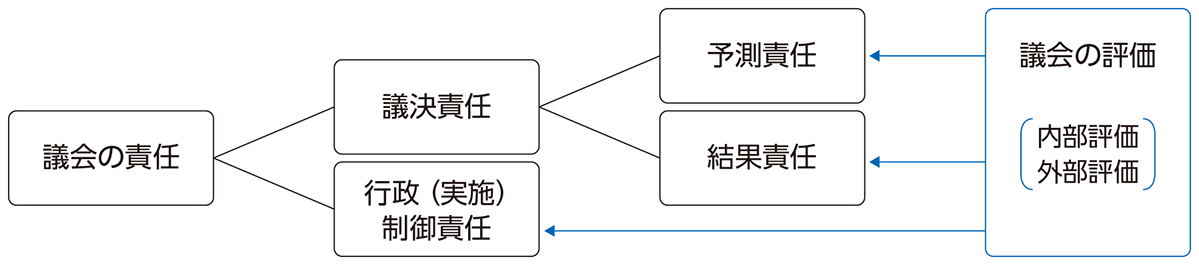

15 「議会の責任」と「議会の評価」

松下圭一は、政治家には「予測責任」と「結果責任」があるという。「予測責任」は、決断以前に、この政策選択がどのような〈結果〉をミクロあるいはマクロにもたらすかについて、「最悪事態」を絶えず想定しながら「可能性」の追求を行う、予測についての責任である。「結果責任」は、決断以後に、決断によってもたらされた、ミクロあるいはマクロの〈結果〉に対する、政治家としての責任であるとする(松下 1991:195)。議会の「議決責任」はこれらの「予測責任」と「結果責任」を合わせたものといえよう。そして、議会には図6に示すように「議決責任」と「行政(実施)制御責任」がある。これらを合わせた「議会の責任」をどのように果たしているかを把握するためにも「議会の評価」が必要である。どのような「議会の評価項目」があるかを抽出することが「議会の評価」の第一歩となる。

出典:筆者作成

図6 「議会の責任」体系