2021.05.12 議員活動

第8回 評価と議会

10 政策実施部局における評価の位置付けと「一から見直す」こととは

政策実施部局の立場からいえば、現実の政治過程においては、評価するよりも適時適切なタイミングで政策を実施することの方が優先される。このような実施と評価のジレンマを解消することも政策過程全体の課題であるとされる(南島 2018:202-203)。自治体政府においても、必要なことではあるが人事評価が義務付けられたことにより(5)、自治体職員の負担が一層大きくなっている。その負担を軽減するためには、職員の適正化(増員)と簡素で利便性の高い評価手法の開発が求められてくる。

また、評価のサイクルにおいて「一から見直すこと」ということがいわれる。「一から見直すこと」は、総論では誰もが賛成するであろう。しかし、組織、権限、仕組み、人員、時間を変えずに、事業だけ「一から見直すこと」は、その見直しが必ずしも成功するとは限らない。状況によっては、費用はそのまま維持し、組織、権限、仕組み、人員、時間を変えることの方が有効かつ効率的である場合もある。そこでは、各論反対となることもある。

このことに関連して打越綾子は、行政活動は「所管体系」、「人事体系」、「政策体系」という三つの体系から構成されていると思われるとし、これらの三つの体系のうち、いずれかの側面で「核」となる要素があれば、そのいずれかの要素が中核となって社会の課題に応じた議論が始まるとの議論を展開している。しかし、「所管体系」、「人事体系」、「政策体系」の三つの体系のいずれにも「核」となる要素がない場合には、関係者が責任を持って議論に臨む姿勢がなかなか生まれないとする(打越 2006:91-92、98-99)。そして打越は、自治体政府の事業部局自ら「政策体系」を構築するに当たっては、「政策分野別基本計画」の策定が一定の意義を有することを指摘している。議会が行政と議論しながら「政策分野別基本計画」を提言することも期待される。

11 評価情報の「分かりやすさ」、「入手しやすさ」と「メディア・ミックス」、「多面的評価」

評価についても(もちろん政策過程全般についても)、市民が自治体政府に対して求めているのは、まずは情報の「分かりやすさ」であり「入手しやすさ」であろう。議会にも、行政にも、市民に対する情報の「分かりやすさ」、「入手しやすさ」が求められる。「分かりにくい」情報を出している議会や「入手しにくい」情報しか出していない議会には、風当たりも強くなる。議会不要論が巻き起こらないとも限らない。

例えば、救急車出場件数の表記を、5,110件(2020年度)とするよりは、14件/1日当たり(2020年度)と表記した方が分かりやすいであろう。これは、「分かりやすさ」の一例である。SNSを活用した情報の「入手しやすさ」の取組みなども求められている。「メディア・ミックス」(複数の媒体を用いて、互いの弱点を補いながら、情報を効果的に提供すること)を用いた多様な人々による「多面的評価」も期待される。

12 議会・議員活動の評価項目(予算の場合)

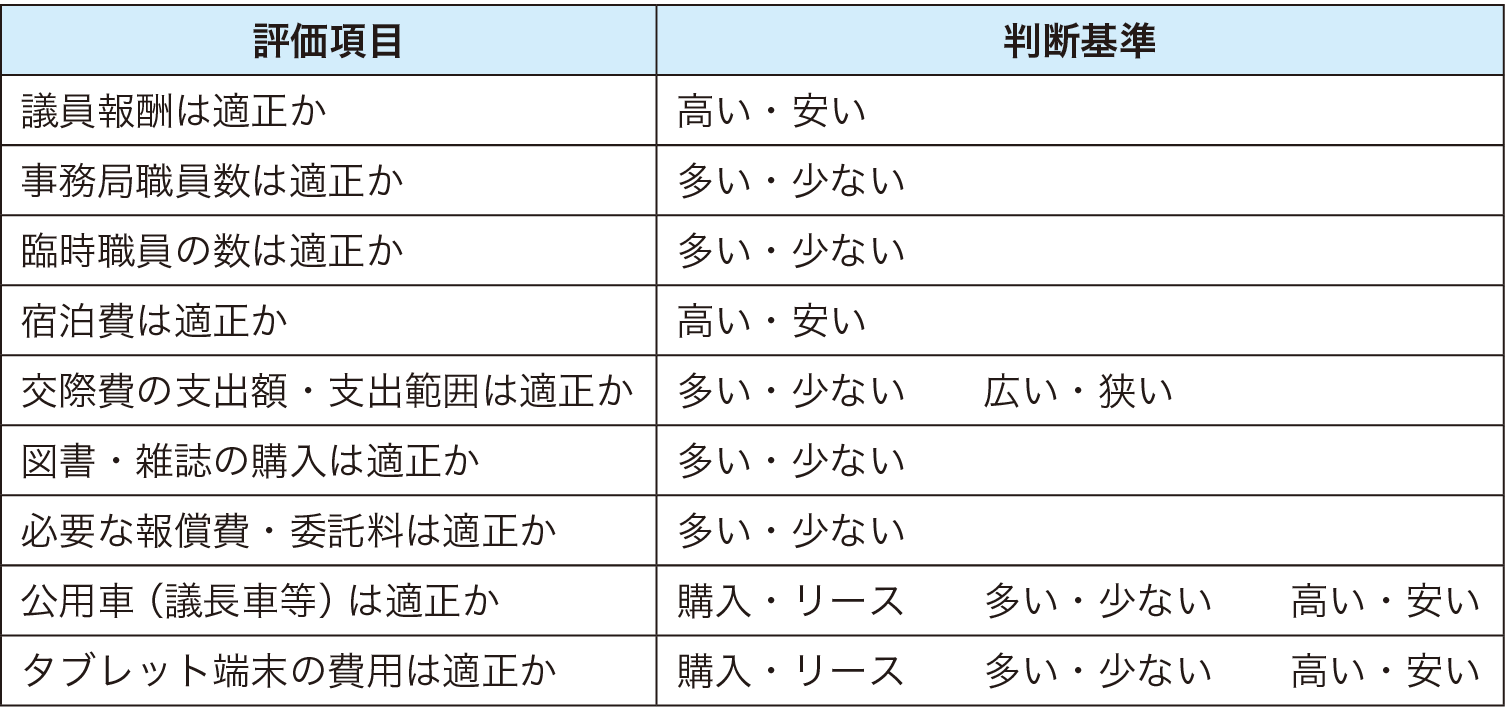

それでは、自治体議会・議員活動の評価項目にはどのようなものがあるだろうか。議会不要論があるものの、議会・議員活動について他者が表立って批判することは、不正な政務活動費の支出、議場での居眠り、ハラスメントの発覚、等でマスコミに取り上げられた場合などに限られている。議会・議員活動について日頃から関心のある市民は多くはない。そのため、議会・議員活動については内部評価(=自己評価)も重要である(もちろん、市民や専門家の協力を得た評価も必要である)。表5は、議会が実施する評価項目(予算の場合)の例であるが、「適正」であるという結論だけでなく、その根拠も求められる。根拠が示されなければ、議会の評価は難易度を増すことになる。

出典:筆者作成

表5 議会・議員活動の評価項目(予算の場合)例