2021.05.12 議員活動

第8回 評価と議会

7 評価主体の特徴と「二重評価の必要性」

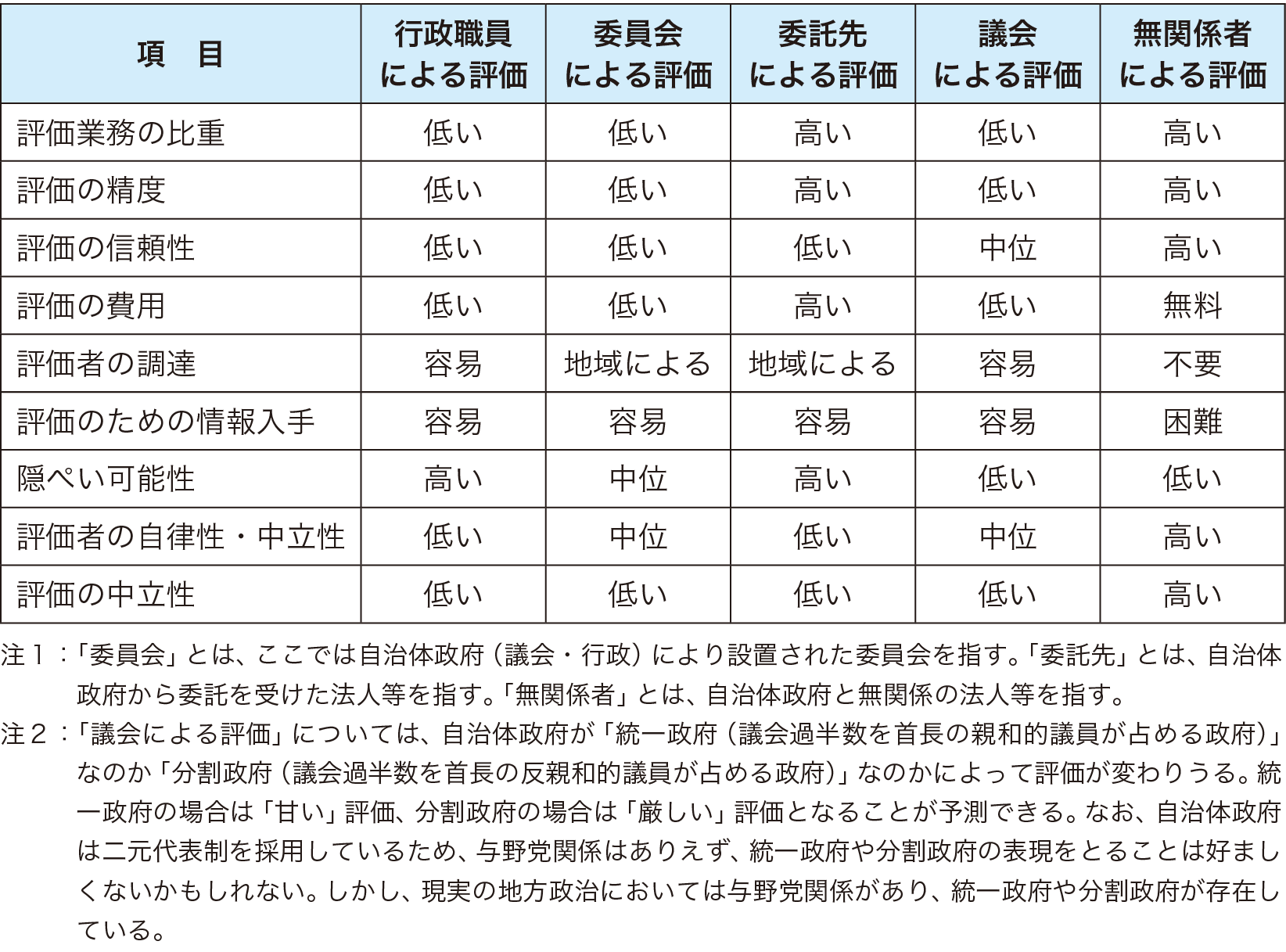

ここでは、評価の主体について考えてみよう。自治体政府における評価の主体は誰であろうか。内部評価は政策の実施者が自ら行う評価である。外部評価は政策の非実施者が行う評価である。また、これらの評価については、表3に示すように誰が評価をするかにより、さらに分類することができる(4)。表3は、この分類により評価がどのような特徴を持つかを示している。表3からは、どの評価にもそれぞれ難易性が見られることも分かる(評価の難易性)。また、曽我謙悟が指摘するように、内部性の強い評価は結果の見直しも容易であるというメリットはあるが、それを行うインセンティブが存在しない。外部性の強い評価は内部の評価では見逃されがちな別の視点で評価することができるというメリットがあるが、行政の改善につながらないような別の目的に流れがちであるという面もある(曽我 2014:415)。

これらの「評価の難易性」を解決する一つの方策としては、内部評価を基本としつつ、何回かに一度は外部評価を行うということが考えられる。そのためには、内部評価の結果を外部からチェックする仕組みも必要である(二重評価の必要性)。この仕組みの一つとしては、再評価が可能となるよう、評価に使われたデータや判断基準が公開されていることが求められる(再評価の基盤としての情報公開・情報共有)。

また、土山希美枝は、目指す未来にたどり着くため、効果と効率が高い選択肢を形成し選択する「決断」が求められるとし、そのための条件として、①現状を情報として把握し、②多面的な意見を丁寧に検討し、③議会という単位の主体として意見集約を進めること、④これらのプロセスが主権者で信託元である市民に公開され評価検証可能なものであることも必要条件であるとしている(土山 2017:67-68)。ここでの土山の議論では、「決断」には、①~③のプロセスが市民に公開され評価検証可能であることが必要であることを指摘している。そこでは、必ずしも専門家ではない市民にとって「分かりやすく」、かつ情報に「アクセスしやすい」取組みが、土山が述べる必要条件の前提として必要となろう。「分かりやすさ」、「入手しやすさ」がなければ、必要条件の議論の段階に進むことはできないからである(評価検証可能性の前提としての「分かりやすさ」、「入手しやすさ」)。なお、総合計画についての条例であるが、このような視点から「分かりやすさ」や「入手しやすい」などの規定を位置付けるものとして栗山町総合計画の策定と運用に関する条例(4条)がある。

さらに、評価との関連において、委員会委員の選出に偏りがあることも指摘されている。自治体の審議会においても女性委員の少なさは、なかなか改善が見られない。委員の選定においてはEEGG基準というものがある。専門性(expertise)、民族性(ethnicity)、ジェンダー(gender)、出身・所属の地理的分布(geography)について、委員のバランスをとることを求める基準である(秋吉 2017:196)。評価段階においても、少数者、弱者の立場を考慮した人選が求められる。

出典:筆者作成

表3 評価主体の分類と特性