2021.05.12 議員活動

第8回 評価と議会

3 セオリー評価

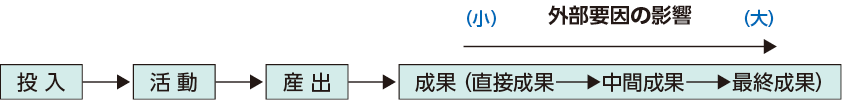

社会に対して適切な効果をもたらす政策であったかを評価するには、そもそも政策が適切に設計されたかを検討する必要がある。一定の効果をもたらすように設計されていなければ多額の予算を投入しても政策は失敗してしまう。そのため、政策の評価では、政策の設計の妥当性が検討される。これが「セオリー評価」である。ロジック(論理)をもとに政策は設計され実施される。誤ったロジックでは当然のことながら政策は失敗する。政策のロジックが適切であることは、政策が効果を発揮するための重要な要素である。政策のロジックを構成する要素には、投入、活動、産出、成果の四つがある(秋吉 2017:160-161)。

「投入(インプット)」とは、政策を実施するために投入される資源である。政策を実施する上では、様々な資源が必要となる。「活動(アクティビティ)」とは、投入された資源をもとに政府(自治体政府)が行った活動である。「産出(アウトプット)」とは、政府の活動によって提供された施設やサービスの分量である(秋吉 2017:162)。「成果(アウトカム)」とは、産出によって社会にもたらされた結果である。成果については、すぐに出現する「直接成果(直接アウトカム)、直接成果と最終成果の間に位置する「中間成果(中間アウトカム)」、一定期間たってから出現する「最終成果(最終アウトカム)」に分けられる(3) (児山2021:15-17)(図3参照)。

このうち、投入・活動・産出までの過程は、自治体政府(議会・行政)が制御しやすい段階であり、成果(直接成果・中間成果・最終成果)の過程は、自治体政府が制御できない(しづらい)段階である。また、成果については、外部要因(例えば、経済変動や人口変動など)が働く。直接成果・中間成果・最終成果となるにつれて外部要因が大きく働くことになる(図3参照)。そのため、最終成果の段階では、効果の判断が難しくなることも少なくない。

出典:児山 2021:16をもとに筆者作成

図3 ロジックモデル(単線フローチャート型)

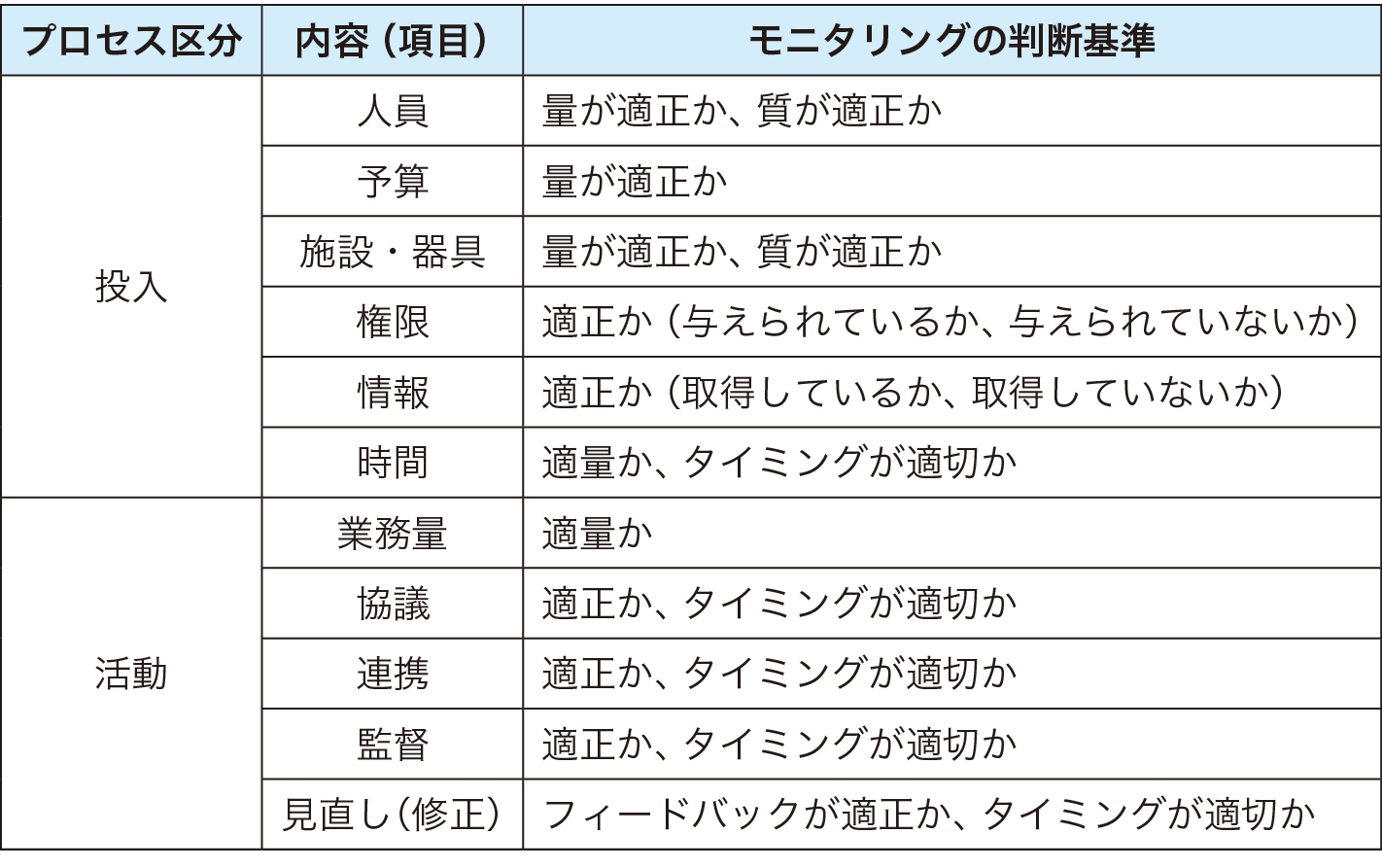

4 プロセス評価

ロジックが適正でも政策の実施がうまくいかなければ、期待された効果を得るのは難しい。そのため、政策の実施状況がモニタリングされ、政策が正しく実施されているか(されたか)を検討することが必要になる。これを「プロセス評価」という。「プロセス評価」により、政策の実施状況を判断することになる(秋吉 2017:167-168)。モニタリングには、表1に示すように投入や活動がどのように適正であったのかを判断する基準が求められてくる。これらの判断基準が曖昧であると望ましいプロセス評価は難しくなる。特に「活動」については、タイミングが適切であったかがモニタリング判断基準の重要なポイントとなる。

出典:筆者作成

表1 プロセス評価のチェック例