2021.05.12 議員活動

第8回 評価と議会

元・大和大学政治経済学部教授 田中富雄

1 評価の目的

今回は、自治体政府の政策過程(課題抽出、選択肢作成、決定、実施、評価)における評価と議会について考えてみよう。南島和久は政策評価の目的として、①成果重視への転換、②財政ひっ迫への対応、③説明責任の拡充の三つを挙げている(南島 2018:185-186)。「成果重視への転換」は「意思決定の質向上」を求めることになる。「財政ひっ迫への対応」は「改革の推進」や「活動の質向上」と関連する。「説明責任の拡充」は「市民の持つ主権を実質的に強化する」役割を担うことになる。このような目的を担う「評価」については、総論では賛成となることが見込まれる。では、各論ではどうであろうか。

2 評価はあらゆる政策過程に求められる

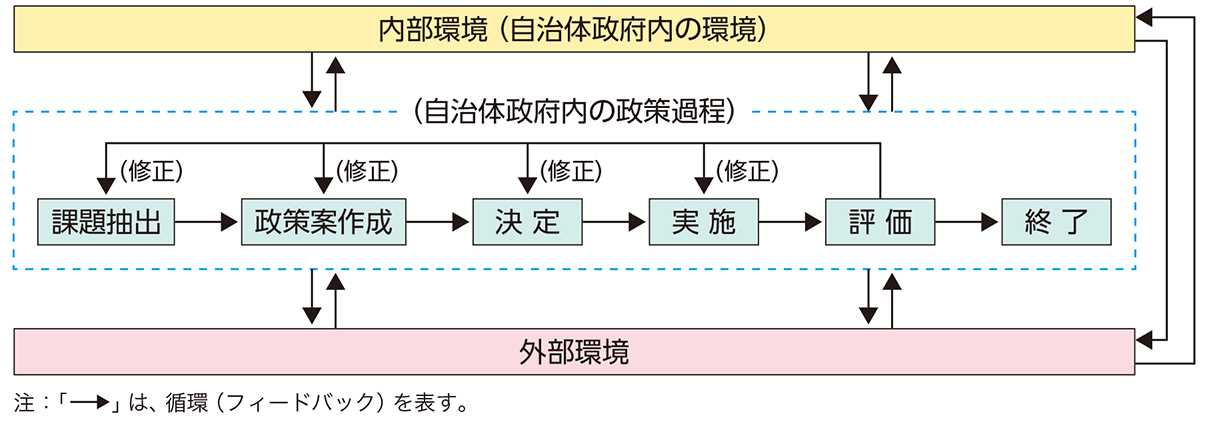

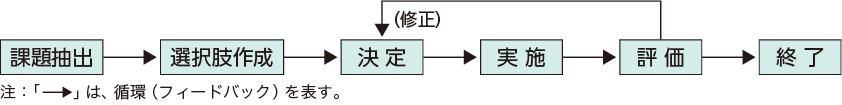

政策過程については図1のように、終了の段階を別にすれば政策過程の最後に評価が置かれ、そこ(評価)から決定(過程)にフィードバックするモデルを使用している場合が少なくない(1)。しかし、実際には、課題抽出、選択肢作成、決定、実施などの政策過程のそれぞれからフィードバックするモデル、さらには自治体政府の内部環境や外部環境からもフィードバックするモデルを使用して説明する方が実態に近いであろう(図2参照)。このことは、課題抽出過程において当該課題について政策として対応することが必要かどうかを評価する「ニーズ・アセスメント」(2)や、選択肢作成過程や決定過程に関わる費用便益分析(本連載第5回参照)等の「政策分析」、実施過程に関わる「プロセス評価」、評価過程における「業績測定」や「インパクト評価」など、政策過程ごとに様々な評価手法が存在することからも明らかである。

出典:筆者作成

図1 政策過程の一般的モデル

出典:筆者作成

図2 政策過程の現実的モデル