2021.04.26 議員活動

第12回 復興支援の新しい仕組み、創造的復興

(2)復興交付金による支援

激甚災害法による指定は、主にハードのインフラを含む公共施設の復旧の財源に充てられます。ただし、これは、施設を被災前の状態に戻す「復旧」のための国庫補助や起債を手厚くするという趣旨であり、新たな「まちづくり」などの「復興」のための事業は該当しません。まちの大半が被災するような大規模災害からの復興プロセスでは、ソフト事業も含め、地域特性に応じた様々な施策が必要であり、自治体にとって広範な使途に使える自由度の高い財源が必要となります。

その一つが復興交付金です。復興交付金は、「復興特区法」に基づくものであり、東日本大震災の被災地限定の制度ですが、それまでの大規模災害からの復興における経験値を踏まえて制度化された側面もあり、今後、大規模災害時の支援のあり方を考える上で参考になりうるものと考えます。

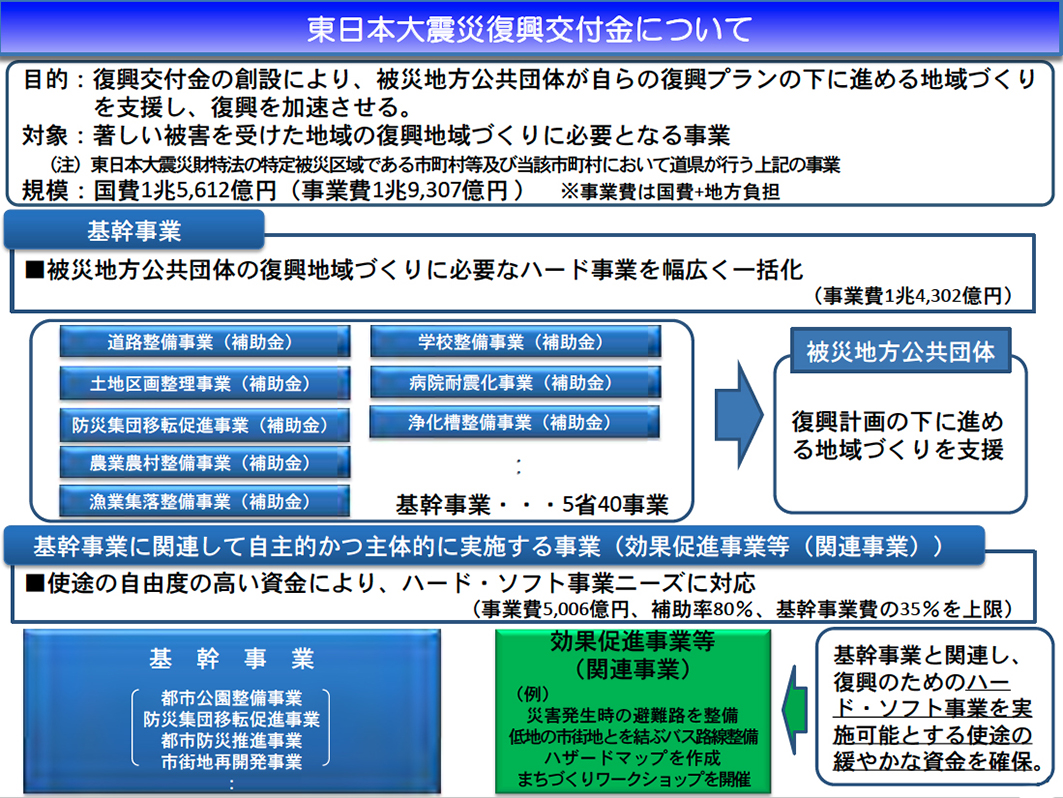

復興交付金は、被災自治体がそれぞれの復興計画よる地域づくりを支援し、復興を加速させることを目的として、国が交付するものです。対象となる事業は、復興に必要なハード事業(5省庁40事業分野)としての「基幹事業」と、それと一体的に効果を増大させるためのハード・ソフト事業としての「効果促進事業」に該当するものとなります。例えば、「防災のまちづくり」のために、防災移転促進事業や災害公営住宅整備事業などを「基幹事業」とし、これらの事業を有効に実施するための避難路の整備や住民によるワークショップ開催などを「効果促進事業」とする場合などが当たります。交付金を申請するに当たっては、自治体が「復興交付金事業計画」を作成し、国(復興庁)に提出し、復興庁が関係省庁と協議の上で、交付金の交付可能額が決定されます。

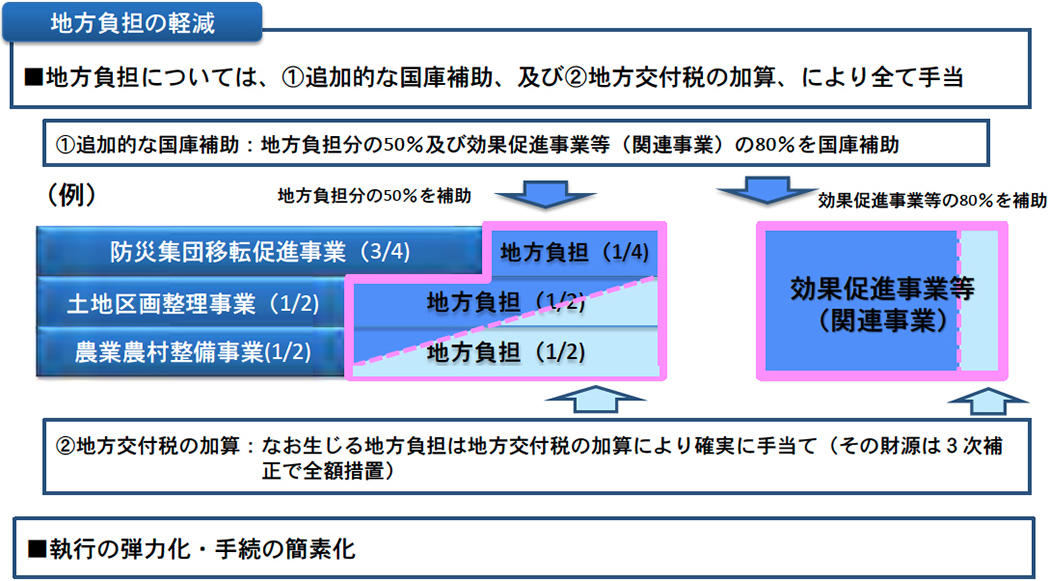

交付決定された事業では、基幹事業については、事業分野ごとの通常の国庫補助の地方負担額の50%が交付金対象とされ、さらに残額についても地方交付税が措置されます。効果促進事業についても事業費の80%に交付金が交付されるなど、自治体の財政負担が相当程度軽減されることとなっています。また、交付金申請の事務手続も、復興庁に窓口が一元化され、被災自治体の事務負担の軽減に配慮された形となっています。

復興交付金として、これまで3兆3,284億円(2021年3月19日現在)の国費が配分され、東日本大震災の被災地では、ハード施設を中心に新たなまちづくりに活用されてきましたが、ハード中心の支援であることから、人口減少などにより財政が厳しくなっていく中、今後の維持管理に伴う自治体の財政負担等が懸念されます。

出典:内閣府規制・制度改革委員会第1ワーキンググループ第1回(2011年12月13日開催)内閣官房東日本大震災復興対策本部事務局提出資料「東日本大震災復興特別区域法資料(その5)」より(https://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2011/wg1/111213/item7_5.pdf)

図3 東日本大震災復興交付金について

出典:内閣府規制・制度改革委員会第1ワーキンググループ第1回(2011年12月13日開催)内閣官房東日本大震災復興対策本部事務局提出資料「東日本大震災復興特別区域法資料(その5)」より(https://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2011/wg1/111213/item7_5.pdf)

図4 東日本大震災復興交付金による地方負担軽減の仕組み