2021.03.25 議会改革

第18回 議員の懲罰等とそのあり方

(2)懲罰の種類

懲罰の種類としては、①公開の議場での戒告、②公開の議場での陳謝、③一定期間の出席停止、④除名の四つが定められている(地方自治法135条1項)。

これらのうち、戒告と陳謝については、議会の決めた戒告文・陳謝文によって行うものとされており、戒告は公開の議場において被処分者の面前で議長が戒告文を朗読することにより、陳謝は公開の議場で被処分者に陳謝文を朗読させることにより行うのが通例である。被処分者が陳謝文の朗読を拒む場合には、新たな懲罰事犯として懲罰の対象とすることも可能とされている。

また、出席停止については、会議規則で一定の日数を超えることができないとされていることが多く、その場合には規則に従うことが求められ、これに反して行われた出席停止は、直ちに違法になるかどうかはともかく、合理的な理由がなければ裁量の濫用とされることもありうるのではないかと思われる。出席停止は、その会期中における一定期間であることを要し、向こう1年間などといったように出席停止期間が次の会期にまでわたることはできないものと解されている。

出席停止と除名の効力については、議会の議決により効力を生じ、除名の場合には、議員はその身分を失うことになる。ただし、議会は、除名された議員が再び当選した場合には、これを拒むことはできないものとされている(地方自治法136条)。出席停止については、その期間分の議員報酬の減額を条例で規定する自治体もある。

どのような懲罰を行うかは議会の判断によることになるが、少なくとも、地方自治法・会議規則・委員会条例の規定に違反する行為で懲罰に値するものがあった事実を前提に、それと均衡のとれた懲罰が行われることが必要であり(比例原則)、不当な目的や動機が紛れ込んだり(権利濫用等)、差別的なものとなったりすること(平等原則違反)は、許されないというべきだろう。

(3)懲罰の手続

懲罰を問題にするルートとして、懲罰動議の提出のほか、地方自治法137条の規定による議長の発議、同法133条の規定による処分の要求がある。

懲罰の動議は、議員定数の8分の1以上の者によって発議することが必要であり(同法135条2項)、また、会議規則で提出期限が設けられていることが多い。ただし、秘密会の場合の秘密保持違反に係るものについては、秘密性が継続する限り、動議の提出は可能である。懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出される。

他方、侮辱を受けた議員からその言動を行った議員の処分(懲罰)の求めがあったときは、議長は、議題として議事日程に掲載することになる。

懲罰については、速やかに会議に付す必要がある一方、会議規則において、議会は、委員会の付託を省略して議決することができないものとされているのが一般的である。

懲罰の委員会においては、議長を経て、本人及び関係人の出席を求めることができる一方、議員は、自己の懲罰事犯につき委員会や会議において自ら弁明し、又は他の議員に代わって弁明させることができる。懲罰の委員会では、除名の場合も含めて過半数により決定が行われ、戒告や陳謝の懲罰としようとするときには、その文案を起草し、報告書に添えて、議長に提出するものとされている。

懲罰は、委員会審査を経て、本会議の議決により行われる。その場合、除名については議員の3分の2以上の出席・その4分の3以上の同意による特別多数によらなければならない(同法135条3項)。なお、懲罰の委員会が除名すべきものとして報告した事犯について、必要な同意がなかった場合には、他の懲罰を科することも可能である。

議会が懲罰を議決したときは、議長は、公開の議場においてこれを宣告するとともに、議決の結果を当該議員に通知しなければならない。

懲罰の手続においては、適正な手続が確保されることが必要不可欠であり、懲罰の理由が事前に明示されるとともに、本人に主張や反論の機会が与えられるようにすべきである。

懲罰に手続的な瑕疵(かし)がある場合には、その効力が問題となりうるが、まずは当該議会において適切に判断されるべき問題となる。他方、それが訴訟に持ち込まれた場合に、裁判所の審査の対象となるかどうかについては、懲罰手続が憲法、法令あるいは会議規則に明白に違反している場合はともかく、そうでない場合には、裁判所は議会の自律性を尊重し、懲罰手続の適否の判断を差し控えるべきであるとする裁判例(大阪高判平成13年9月21日裁判所ウェブサイト)がある。

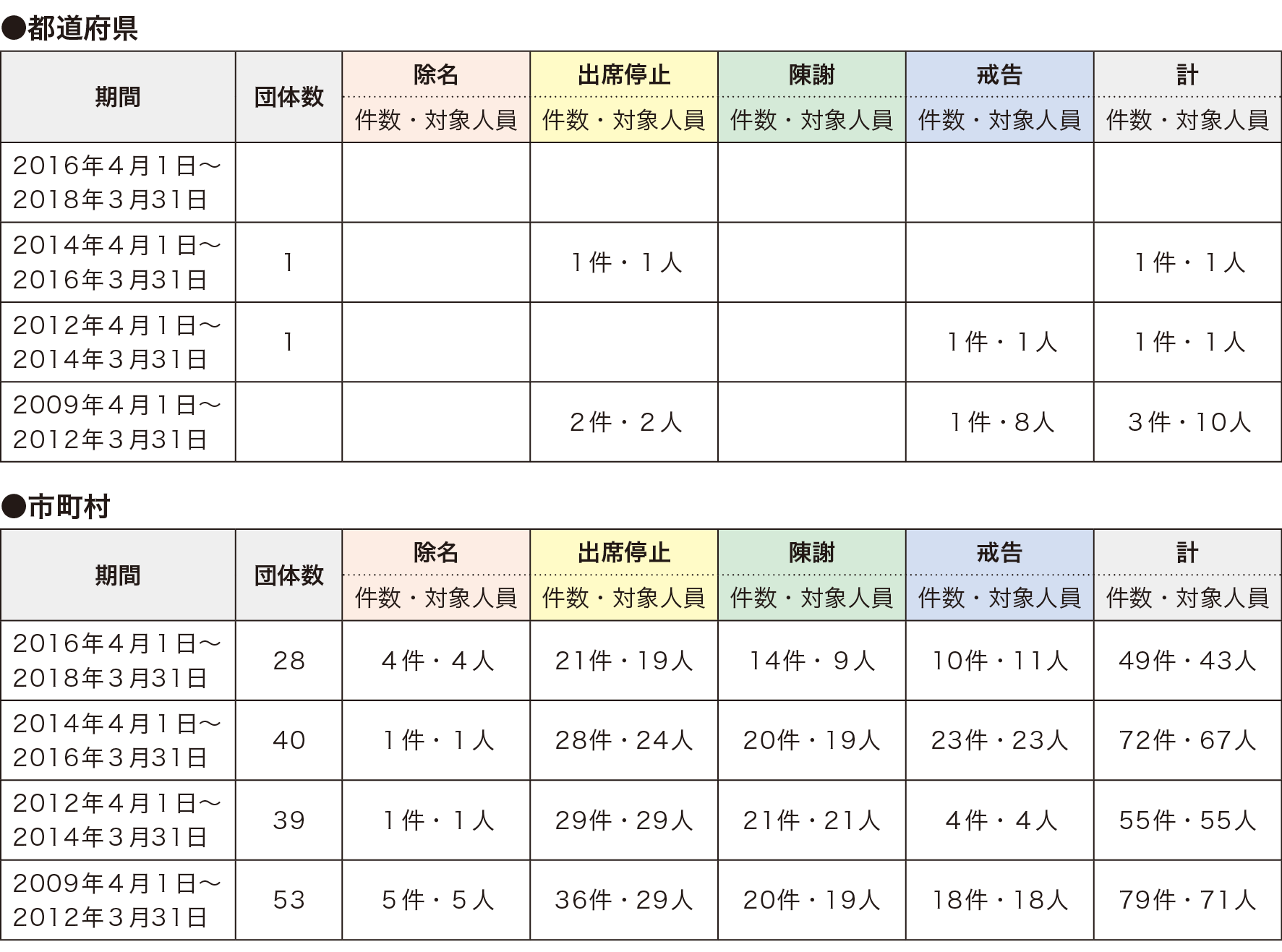

出典:総務省地方自治月報56~59号「議員の懲罰に関する調」

表 自治体議会における議員の懲罰件数