2021.03.10 議員活動

第6回 決定と議会

10 「政策の可逆性」と「議論の慎重度」

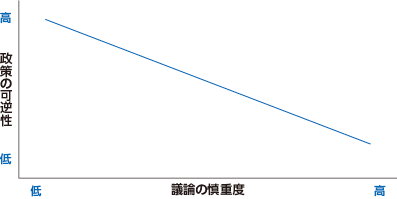

政策の決定に当たっては、「政策の可逆性」と「議論の慎重度」を考慮することも求められる。後戻りの容易でない可逆性の低い政策についての議論の慎重度は、後戻りの容易な可逆性の高い政策についての議論の慎重度よりも、相対的に高いことが求められる(図3参照)。前者としては、取り返しのつかない、後戻りに多大な資源(財源等)を必要とする議論が考えられよう。例としては、エネルギー政策を挙げることができる。原子力発電の事故が起きた場合の被害の大きさ、火力発電における自然環境への影響の大きさ、いずれも「議論の慎重度」が高いことが求められる。

出典:筆者作成

図3 「政策の可逆性」と「議論の慎重度」

11 議会の限られた政策資源と工夫としての「事前のパブリックコメント手続」

決定過程における議会の政策資源は、行政との比較において特に限られている。条例や予算などの議案は、短時間で処理することが求められている。この事態に対応するためには、工夫が必要である。例えば、計画の議案であれば、計画策定を始める前の段階において、計画策定のスケジュールと策定体制を市民、議会、行政との間で合意しておくことが求められてくる。その上で、議会は計画策定のスケジュールごとに随時関わりを持つことである。例えば、市民への説明会、ワークショップ等についても議会としての方向性や考えた手法を行政に提示したり、議会自ら実践し結果を行政に投げかけることが必要になる。また、計画に位置付けられる予定の政策について、早い段階から市民、議会、行政で議論することも求められる。

計画策定のスケジュールと策定体制を合意形成する具体的な方法については、その案を行政が公表し、パブリックコメント手続で市民の声を聴き、計画策定のスケジュールと策定体制の合意を行政が議会に求めるという方法が考えられる。このうち、スケジュール案と策定体制案を行政が公表し、これらの案についてパブリックコメント手続で市民の声を聴く(必要があれば見直しを行う)ところまでは、「事前のパブリックコメント手続」といえよう。この段階におけるパブリックコメント手続は、計画策定途中における従来のパブリックコメント手続と合わせて「二重のパブリックコメント手続(1)」とも呼ぶことができる。この「事前のパブリックコメント手続」ないし「二重のパブリックコメント手続」は、自治基本条例、議会基本条例、パブリックコメント条例において明記すべき事項であると考えられる。