2021.03.10 議員活動

第6回 決定と議会

8 理念と決定

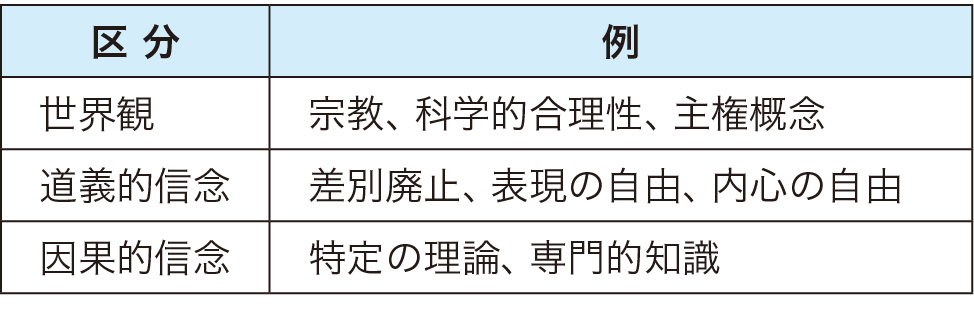

次に、「理念」と決定について考えてみよう。前節及び前々節で見てきたように、アクターは自らの「利益」を政策に反映させようと行動し、その行動はアクターを取り巻く「制度」から制約を受けることもある。さらに、「利益」や「制度」を乗り越えて「理念」が影響力を発揮することもある。それでは、どのような理念があるのだろうか。秋吉貴雄は理念を表2のように区分している。

出典:秋吉(2015b: 190-191)をもとに筆者作成

表2 政策決定における三つの理念

ここでは、自治体職員の適正数確保という因果的信念を紹介しよう。全国自治体においては、行政改革の結果として職員数が減少した。人口が横ばい状態あるいは微増している自治体においても、国からの行政改革の呼び声並びに高度成長期に採用された職員の大量退職とともに職員数が減少してきた。しかし、自治体政府に対する需要は増えている。このとき、国の自治体職員の抑制方針に対して、①時代の変革期にあっては、従来から継続している業務と変革するための業務が重なること、②災害対応が難しくなること、③ベテラン職員の大量退職による職員平均能力の低下、という課題に対して自治体職員の適正数確保という因果的信念により、職員の採用増員に踏み切った自治体政府もある。

以上、ここまで決定に影響を与える「利益」、「制度」、「理念」の中からいくつかの考えを取り上げ確認した。しかし、それらの考えも実現するためには容易ではなかったろう。そこには、「決定の難易性」が見られる。

9 「決定者の立場」「非決定者の立場」と「適切な妥協」「安易な妥協」

ここでは「決定の難易性」を「決定者の立場」「非決定者の立場」という二つの立場から考えてみよう。行政においても、決定者(ライン)には合意形成を図るという決定者の立場というものがあろう。一方、非決定者(スタッフ)の立場ではよりよい規範・価値を志向することが考えられる。非決定者(スタッフ)の決定が正しいと思っても、決定者(ライン)がその志向を共有しない場合があるのではないか。

このことに関連して、砂原庸介は次のように指摘する。「行革官僚」として経験を蓄積し、成熟した田中一昭氏は、いわば「正しい」行政改革のあり方を志向する一方で、現役の「行革官僚」や改革の対象となる旧建設省は、そのような志向を必ずしも共有していない。現役の官僚にとって行政改革は依然として状況的であり、成功した田中氏からは、そのような立場は物足りないものに映ると考えられる。そこに大きなギャップが生じていたのではないか(砂原 2019:222)と。このことは、「決定の難易性」を示しているといえる。

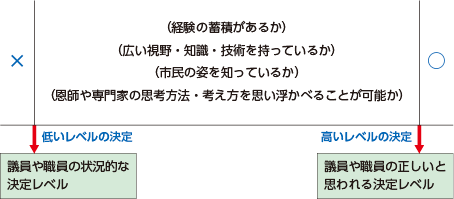

往々にして議員も、行政と同様にどのように妥協してまとめるかということに集中し、本当の自治体政府の存在意義を忘れてしまいがちになるのではないか。妥協を必要とする場合であっても、議員間、対市民、対行政との間において、「正しいと思われる決定レベル(適切な妥協)」と「状況的な決定レベル(安易な妥協)」を区別し、活動することが求められる。そのためには、いかに広い視野を持っているか、市民の姿を知っているか、指導を受けた恩師や専門家の思考方法・考え方を思い浮かべることが可能であるか、議員の力量が判断を分けうる(図2参照)。

出典:筆者作成

図2 議員や職員の「状況的な決定レベル」と「正しいと思われる決定レベル」