2021.02.25 政策研究

第11回 地方性(その2)

二つの地方性

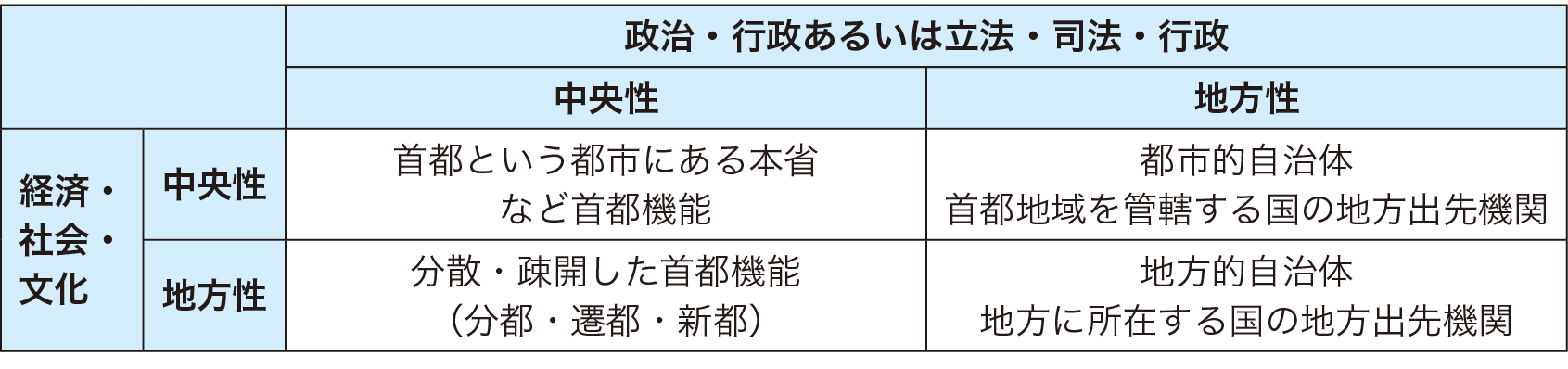

前回(連載第10回)述べたように、地方とは、国・国家と対置・結合する概念でもある。国の地方支分部局(出先機関)は、国家行政組織ではあるものの地方である以上、国らしい組織ではない。国の最も国らしい組織は、永田町の官邸と霞が関の本省である。つまり、ここで、地方と対置される国とは、政治行政あるいは、立法司法行政の中央である。いわゆる首都機能である。

同様に、田舎・農村が都会・都市と対置されて地方と呼ばれるときに、都会・都市とは、社会・経済・文化などの中央を指す。もちろん、農本主義的に、田舎・農村こそが根幹・中核という位置付けは、言説上は不可能ではないが、実態的には説得的ではない。資本主義市場経済においては、経済の中央となるのは、管理中枢機能を担い、交流・取引の集中する、市場圏の大きな都会・都市である。そして、そうした経済の中央性は、社会・文化の中央性とも連動することが多い。もちろん、社会・経済・文化の全ての中央性が同一都市に集中していなくてもよいが、少なくとも、田舎・農村には、経済・社会・文化の中央は存在しない。以上のような発想のときに、都会・都市が中央であり、田舎・農村が地方(周辺)となる。

都市的地方自治と地方的地方自治、あるいは、「都市自治」と「地方自治」

都市・市部・都会や大都市圏・東京圏ではないという意味での地方が、同時に地方自治として自治の修飾語になっていることは、日本の自治像に深い影を残しているかもしれない。それは、自治の原像は、都市自治ではなく、地方圏の村落自治に求められやすいことである。村落共同体あるいはムラという自然村の人間集団が、地方的地方自治として源流に位置付けられる。逆に、都市部には自然村は存在せず、「嫡流」の地方自治も存在しない、というわけである。

そして、地方圏から上京してきた、地方圏に故郷や在所のある人たちが、仮住まいするのが都市である。必要がなくなれば、帰省又は帰郷する。仮に都市において自治をするならば、地方的地方自治を移植するしかない。こうして、農村の部落会をモデルにして、都市部に町内会が整備される。今日でも、地方圏では住民協働組織が強いが、大都市圏ではぜい弱であるため、協働の強化が大都市圏では特に求められる、などという発想が生まれる。

地方的地方自治の原像は、都市こそが地方自治の本流であるという都市的地方自治の発想とは相いれない。仮に、都市的地方自治を原像に据えれば、「都市自治」又は「自治都市」という用語になり、地方という修飾語は消えてしまうはずだろう。