2021.02.25 議員活動

第10回 産業復興や雇用を支援する仕組み

2 商工業分野の産業復興政策の仕組み

それでは、まず商工業分野について取り上げます。

(1)商工業分野の復興政策の特性

商工業の代表的なものとして、商業と製造業についてみると、まず商業分野では、小売店舗は、住民の生活必需品を供給する重要な機能を持っています。また、災害による商店街の衰退は、まちのにぎわいの面でも悪影響を及ぼし、早期の事業再開が地域振興上も重要です。また、経営基盤がぜい弱な事業者が多く、迅速な対応が求められるのも特徴です。

製造業分野については、一般に小売業に比較して1事業者当たりの雇用人数が多く(1)、地域にとっては雇用吸収力の点で重要です。また、グローバル経済の進展に伴い、内外の大企業に部品等を供給する技術力の高い中小ものづくり企業も各地に点在しており、一部地域の災害であっても、影響が世界的規模になる場合があります。東日本大震災や熊本地震では、東北・九州地方のモノづくり企業が被災し、自動車や電子機器の部品の調達が難しくなったという事例が発生しました(2)。

(2)仮設店舗、仮設工場の整備

上記のような迅速な対応が求められる中で、中小の商工業者が店舗や工場などが大きく損壊し、直ちに復旧することが難しい場合、仮設店舗や仮設工場で営業を継続する環境を整備します。東日本大震災や熊本地震、大規模豪雨災害などでは、仮設店舗等が、市町村により独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という)の助成を受けて設置されています。

仮設店舗等は、プレハブ等の仕様で中小機構が整備し、市町村に無償譲渡されます。被災事業者は、無償で一定期間(通常は1~2年)入居し、その間に新たな事業所を再建することになります。整備に当たっては、市町村は、中小機構とともに場所の選定確保等を行いますが、店舗、事務所の場合は、仮設商店街のような形態をとることが多く、被災者の利便性確保や復興後のまちづくりなどの観点からの配慮が求められます。工場については、業種により、土地の広さや騒音・振動、悪臭などの環境面の配慮も必要です。

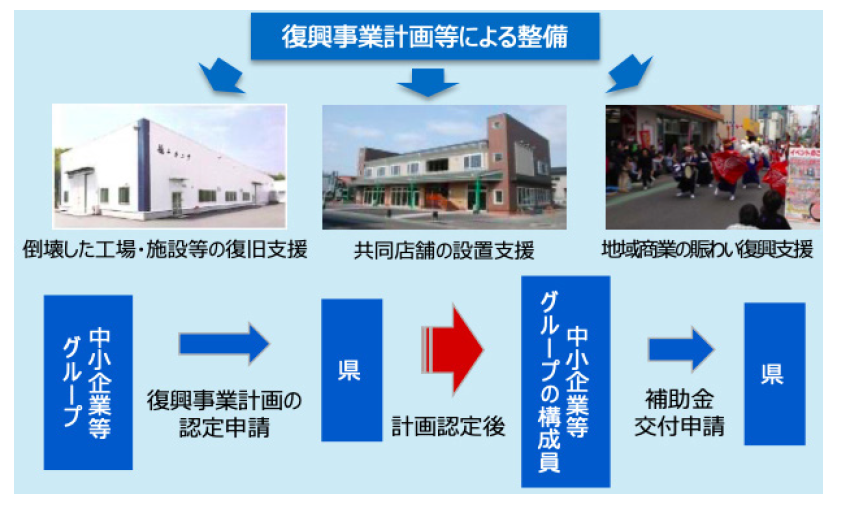

(3)グループ補助金の活用

グループ補助金は、正式には「中小企業等グループ施設等復旧整備補助金」という名称で、東日本大震災後も、熊本地震、平成30年7月豪雨(西日本豪雨)、令和元年東日本台風(台風15号、19号災害)等で被災した中小企業グループ等の施設の復旧・整備、修繕に対し、県を通じて補助が行われています。補助率は、国と県を合わせて最高4分の3で、手続は、まず中小企業等がグループを形成し、復興事業計画を作成して県の認定を受け、施設・設備の復旧費用等に対して、県から補助金が支給されます。

東日本大震災後の状況をみると、グループ補助金は、被災地の地域経済を再生する切り札として大きな成果を上げ、岩手、宮城、福島の被災3県で延べ約1万社が利用したといわれていますが、そのうち約1%の事業者については業績が回復せず倒産したとされています(3)。

自治体では、当初の復興事業計画の審査を十分に行うとともに、その後の経営支援も含めたフォローが望まれます。

出典:復興庁ホームページ(https://www.reconstruction.go.jp/portal/sangyou_nariwai/180724group.pdf)

出典:復興庁ホームページ(https://www.reconstruction.go.jp/portal/sangyou_nariwai/180724group.pdf)

図1 グループ補助金の仕組み(東日本大震災の場合)