「未来カルテ」を活用した自治体施策の構築

千葉大学大学院社会科学研究院教授 倉阪秀史

自治体が直面する持続可能性という課題

現在、日本の自治体は、二つの持続可能性に関する課題に直面している。

一つ目が、人口減少と高齢化下での自治体経営の持続可能性という課題である。日本の人口は、2008年に1億2,800万人をピークとして、減少局面に入った。合計特殊出生率(1人の女性が15〜49歳までに産む子どもの数の平均)は、2019年に1.36と前年よりも0.6ポイント低下し、人口が減少しないレベルといわれている2.07まで引き上げることが難しい状況である。人口減少と高齢化は地方における生産年齢人口を縮小させ、必要な労働力が確保できなくなっていく。

特に、地域の持続可能性を支える人的資本基盤、人工資本基盤、自然資本基盤のケア/メンテナンスを行う労働(ケア労働)において、人手不足がいち早く顕在化する。人に関するケア労働としては介護・医療・保育・教育といった職種が、人工物のケアとしては補修・リフォームに関わる建設業が、自然資本については農林水産業がそれぞれ該当する。大量生産による規模の利益を享受できない各種ケア労働は基本的に大きくもうけることができないが、ケア対象となる資本基盤について十分な知見を有する必要がある。人口減少・高齢化において、ケア労働が十分に確保できない場合、資本基盤の持続可能性が脅かされる。

二つ目が、2050年のカーボンニュートラルの実現という課題である。脱炭素社会を実現するためには、自治体レベルでの長期的な取組みを欠かすことができない。これから建設される建造物や建築物は2050年にも使用されることを考えれば、これらの設計段階での省エネ配慮は不可欠である。一方、現在存在している太陽光発電などの再エネ設備は、2050年までに耐用年数が到来するため、耐用年数到来後に更新されることが保証されるような形で計画的に導入を進めていく必要がある。

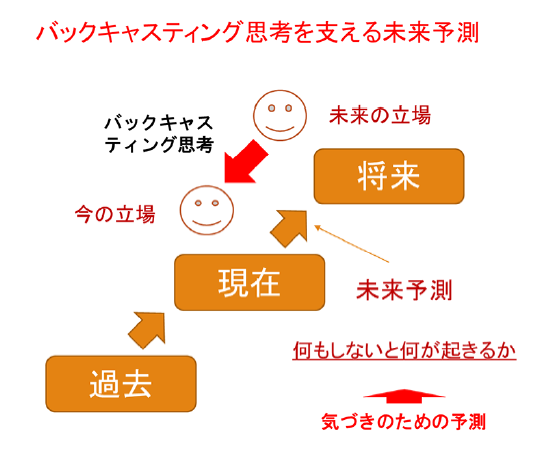

地域の未来予測に基づく政策立案

2020年6月には、第32次地方制度調査会が「2040年頃から逆算し顕在化する諸課題に対応するために必要な地方行政体制のあり方等に関する答申」と題する答申をまとめた。この答申は、人口減少が深刻化し、高齢者人口がピークを迎える時期として2040年頃に着目している。そして、「具体的にどのような資源制約が見込まれるのかについて、各市町村がその行政需要や経営資源に関する長期的な変化の見通しの客観的なデータを基にして『地域の未来予測』として整理することが考えられる」と未来予測を行うことを推奨し、市町村が地域の置かれた状況に応じた政策立案を進めることを求めている。

地方制度調査会答申では、2040年頃を目途として、未来予測することを想定しているが、脱炭素社会の構築という観点からは、2050年まで時間的視野を広げる必要があろう。2050年の各自治体の人口・世帯数を想定できれば、その規模に応じた、エネルギー消費量と二酸化炭素排出量を予測することができる。建物の再生可能エネルギー設備でその建物のエネルギー需要を賄うゼロエネルギービル・ハウスの普及率、電気自動車・水素自動車の普及率などを設定すれば、省エネによる二酸化炭素削減可能性を試算することができる。そして、省エネしてもまだ排出される二酸化炭素を、地域で得られる様々な再生可能エネルギーで賄うことができるかどうかを検討できる。2050年脱炭素に向けた施策の立案には、このような未来予測を欠かすことができない。