2021.02.10 議員活動

第5回 選択肢作成と議会

9 選択肢の評価

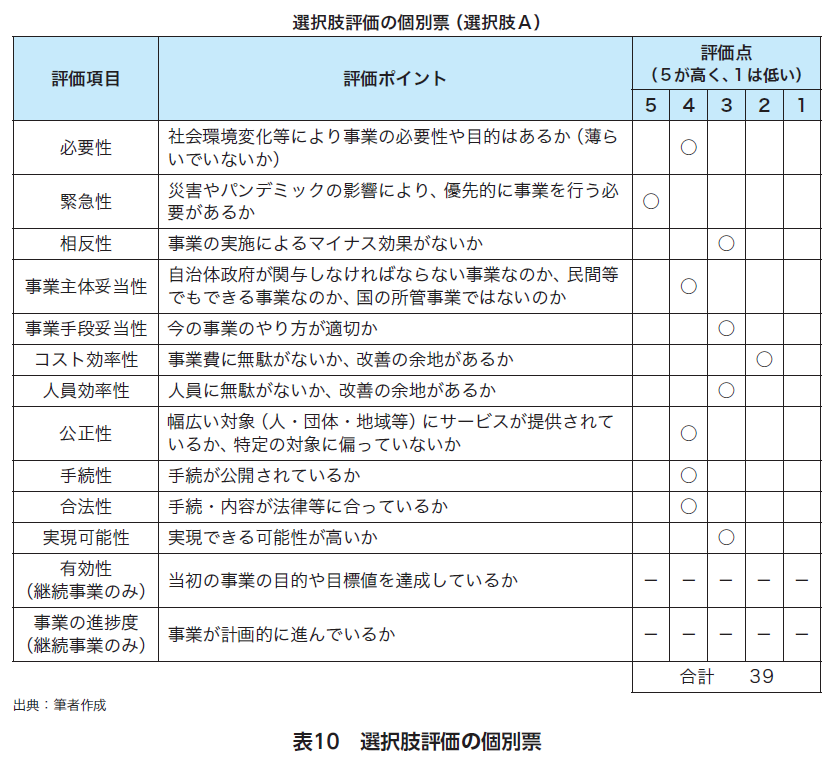

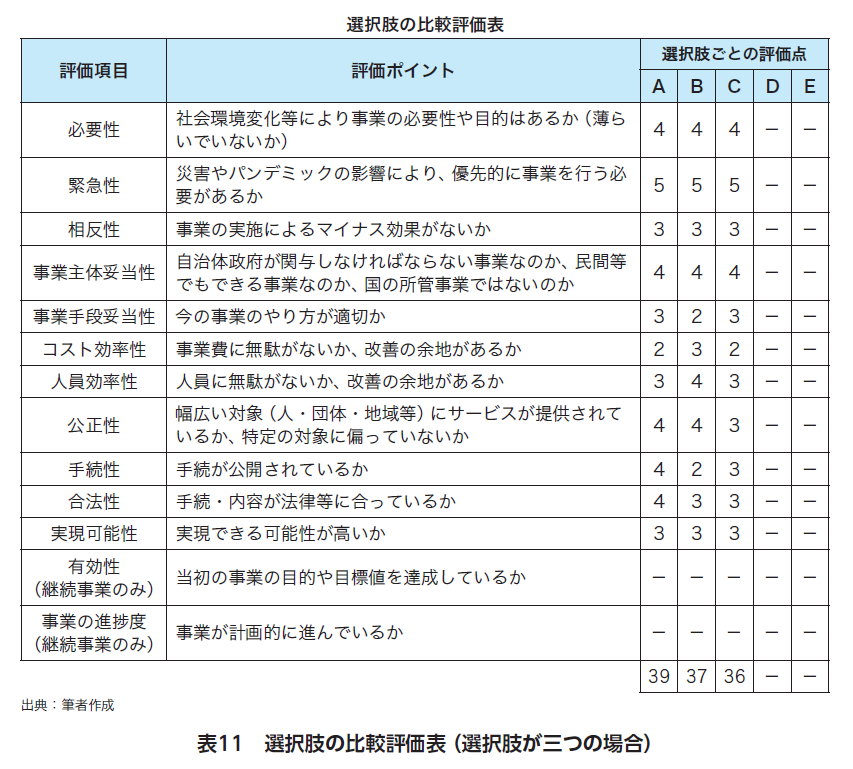

これまで選択肢作成について必要となる、将来予測の手法、政策手法・政策手段、目指すべき規範・価値、効率性・有効性などについて考えてきた。本節では、選択肢の評価について考えてみよう(表10、表11参照)。選択肢は複数作成することが必要であるという認識のもと論を進める。選択肢を複数作成することで、選択肢間の評価を容易にする。選択肢について優先順位をつけておくことも可能となる。そうすることにより、決定に際して最善と思った選択肢の実現が不可能になった場合でも、次善、三善の選択肢をスピード感をもって修正作成することができる。

もっとも、それぞれの評価項目にいかに重きを置くかで評価の結果は変わってくる。例えば、コスト効率性を重視する場合には他の項目に比してコスト効率性の評価点を2倍、3倍の値にする場合がある。このことにより、コスト効率性に重きを置いた評価結果となる。また、評価項目ごとの評価水準の設定について難しい面がある。評価項目ごとの評価水準の設定とは、例えば、コスト効率性であれば、B/Cが=1であれば評価点3とし、それを基準として1<B/C<1.2であれば評価点4、B/C≧1.2であれば評価点5、1>B/C>0.8であれば評価点2、B/C≦0.80であれば評価点1、と評価点を付けることである。しかしながら、評価点5と評価点4の境界がどのくらいの水準(B/C値)が妥当なのかは難しい。それでも、議会・議員はその判断に行政側の恣意性がないことを確認しなければならない。逆に、特定の議員が評価水準の作成に意図的な圧力をかけることを認めない議会や行政が求められる。