2021.02.10 議員活動

第5回 選択肢作成と議会

4 目指すべき規範・価値

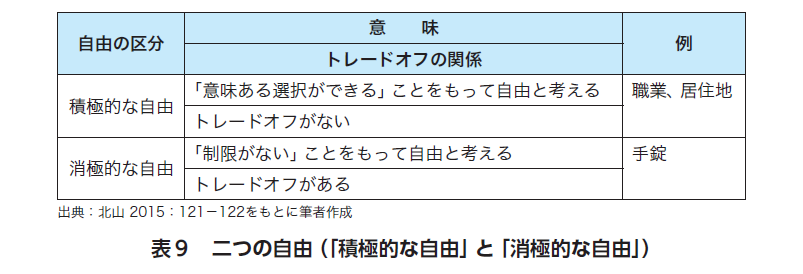

それでは、このような政策手法・手段を使って、公共政策が目指すべき規範(あるいは価値)とは何であろうか。規範には、望ましいもの、目指すべきものという意味がある。そして、それを表す言葉がある。一方、望ましくないもの、あってはならないことを示す言葉もある。前者は「プラスの影響を与える規範的な言葉」、後者は「マイナスの影響を与える規範的な言葉」として言い表せよう。表7はその例である。北山俊哉がいうように、これらの規範的な言葉によって政策が生まれ、また政策の変更が加えられるかもしれない(北山 2015:104)。

5 「規範的言語の難易性」の例:公平、自由

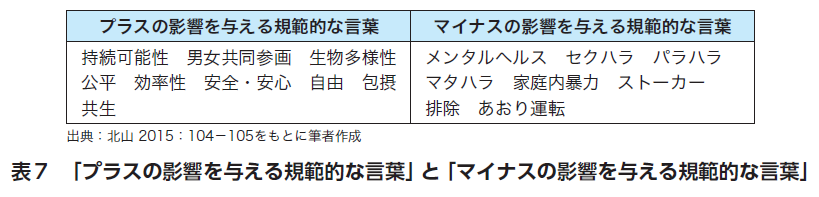

しかし、規範的な言葉は人それぞれにより意味するところが異なる。そういう意味では、規範的な言葉には、何を意味しているかということを共通して理解することについて難易性があるといえる(=「規範的言語の難易性」)。ここでは、北山が述べる「公平の定義」を分配における三つの次元をもとに例示する(表8参照)。三つの次元とは、「分配の受取人が誰か」、「分配されるものが何か」、「分配の過程がどのようなものか」という視点である(北山 2015:106-110)。

「分配の受取人が誰か」を例にとれば、公平には等しいものを等しく扱う「水平的公平」と等しくないものを等しくなく扱う「垂直的公平」がある。しかし、「水平的公平」、「垂直的公平」のいずれにおいても何が公平かという各論においては、判断が分かれることが少なくない。また、人種や性別に注目して、このような集団に対する歴史的な不利、不公正を是正するために、その集団に対しては一定の割合をあらかじめ確保しておく(クオータ制度(1))という積極的差別是正がある(北山 2015:106-108)。「分配されるものが何か」や「分配の過程がどのようなものか」についても同じことがいえる。つまり、公平といっても、「分配の受取人が誰か」、「分配されるものが何か」、「分配の過程がどのようなものか」という三つの次元で総論賛成・各論反対ということが生じうる。このことは、「規範的言語の難易性」を表している。

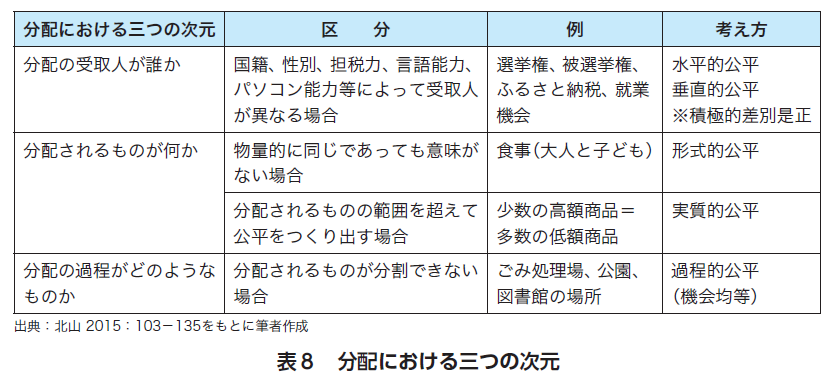

「規範的言語の難易性」は「自由」という言語についても存在する。表9に示すように、自由には「積極的な自由」と「消極的な自由」がある。一口に「自由」といってもどういう意味で用いているのか判断を要する。