2021.02.10 議員活動

第5回 選択肢作成と議会

元・大和大学政治経済学部教授 田中富雄

1 将来予測の手法

今回は、自治体政府の政策過程(課題抽出、選択肢作成、決定、実施、評価)における選択肢作成と議会について考えてみよう。課題抽出を終えると次に選択肢作成が行われる。そして選択肢作成を通して最終的な政策案作成の段階に入っていく。ただし、最終的な政策案が作成されるのは決定過程に入ってからであることも少なくない。選択肢作成と決定の過程は、入り組んでいることに留意する必要がある。

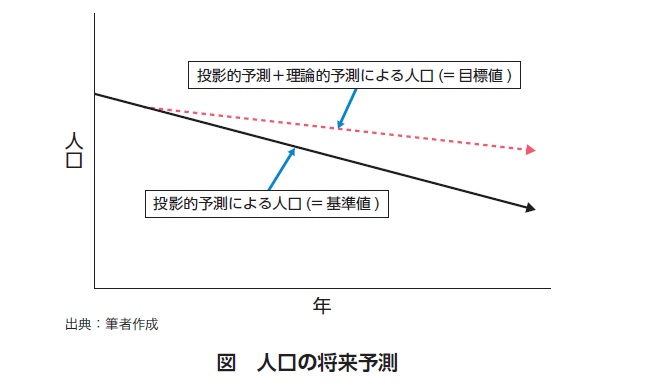

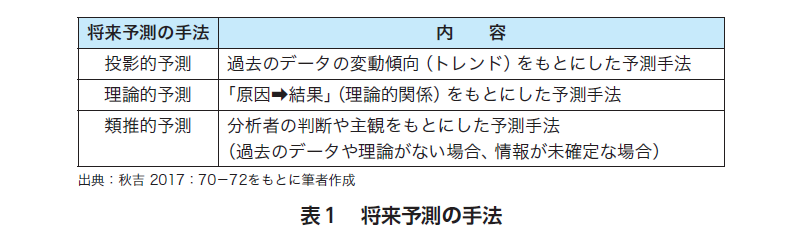

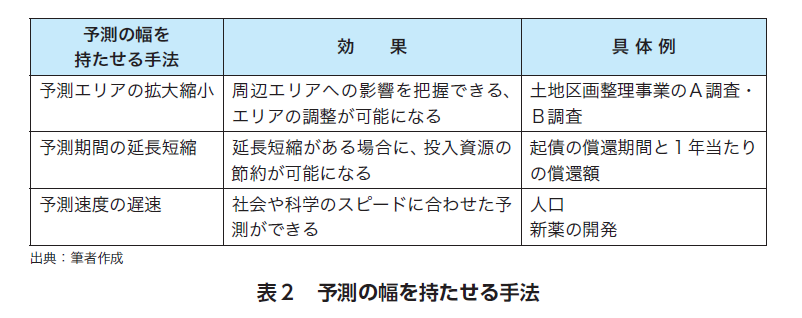

選択肢作成のためには、課題抽出で検討した社会状況(現況)を踏まえつつ、将来予測をすることが求められる。その将来予測には、表1に示すような投影的予測、理論的予測、類推的予測という手法がある。そして将来予測においては表2に示すような予測エリアを拡大縮小したり、予測期間を延長短縮したり、予測速度を遅速したりする予測の幅を持たせる手法が求められる。このような予測をすることで複数の選択肢を比較検討することができる。また、自らの自治体の環境が変化したときには速やかな対応が可能となる。なお、後述する人口の将来予測の例に見られるように複数の予測手法を用いることもある。

○将来予測の例:人口の将来予測

ここでは、将来予測の例として、総合計画や総合戦略における人口予測を取り上げる。これらの人口の将来予測(定住人口)においては、はじめに投影的予測の手法でトレンドをもとにした目標年次の人口が予測される。その予測結果を「基準値」とし、当該自治体や他の自治体(当該自治体が基礎自治体の場合には広域自治体や周辺基礎自治体など)、さらには国による人口に関わる政策を加味した人口(投影的予測+理論的予測)を「目標値」とする(図参照)。なお、日本全体としては人口減少が続くことになるが、日本の人口を全国で平均化することにより、地域の急激な変化を少しでも緩やかにすることができる。