2021.01.29 議員活動

第9回 被災地のまちづくりを支援する仕組み

2 復興計画への住民参加の状況

大規模災害では、復興計画が自治体の総合計画にも影響を与えるという状況をみると、十分な住民の意向把握と参画のもとに策定されることが望ましいといえます。

一方で、平時における計画策定と異なり、大規模災害の被災地では、一刻も早く復興を図ることも強く求められます。また、東日本大震災では、原発事故による放射性物質への懸念から、自治体全体が他の場所に避難し、全国各地に住民が散らばってしまったということもあり、復興計画への住民参画の機会や手法が限定されたケースもみられました。

災害の被災地における復興計画への住民参加について、東日本大震災における復興計画(9)の場合を例に考えてみたいと思います。

(1)議会の関与

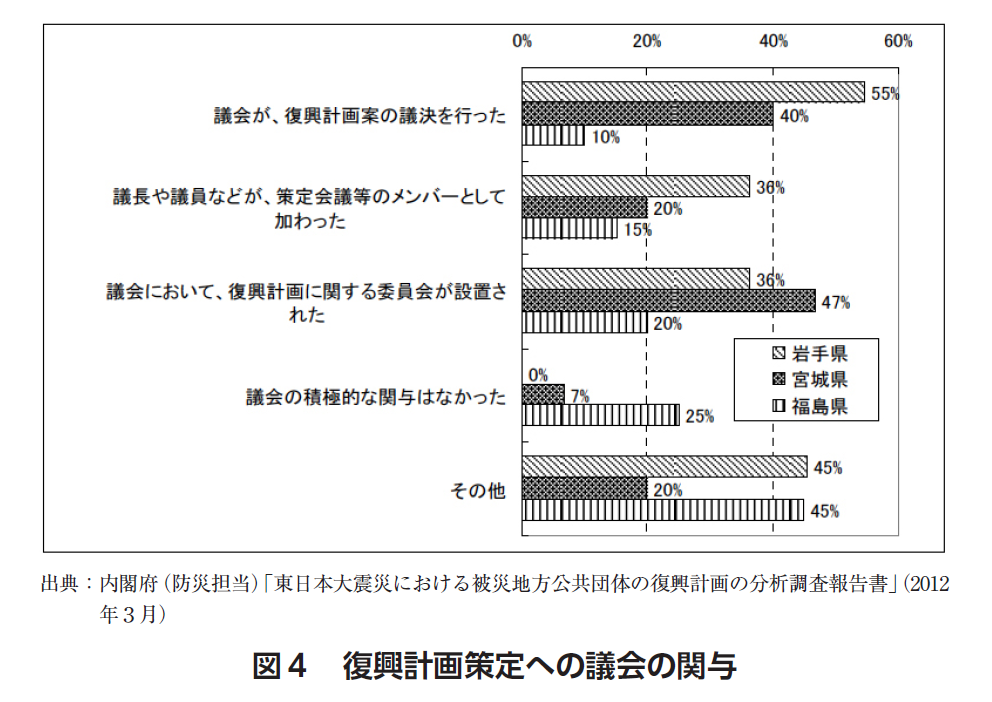

復興計画策定についての議会の関与は、被災の程度により異なりますが、策定に関して議会が何らかの関与をしています。

(2)有識者等による検討委員会等の関与

東日本大震災では、被災3県の約6割の自治体が復興計画の策定に関し、外部の有識者等による検討委員会等を設置し、意見を聴いています。自然災害の場合、まちづくりを行うに当たり、再び被災するリスクを回避するための専門的知見が必要であり、復興のために様々な団体等の協力も必要です。この点では、有識者等の意見を聴くことは重要ですが、地域事情を熟知していない専門家の意見が必ずしも被災地の現状に合致するとは限りません。専門家の知見が生かせるよう、実質的な議論ができるような会議運営が求められます。

また、災害により被害を受ける弱者の意見を積極的に聴く取組みも必要です。東日本大震災では、当初、女性や若者などの検討組織への参加が少ないことが指摘されたりしました。

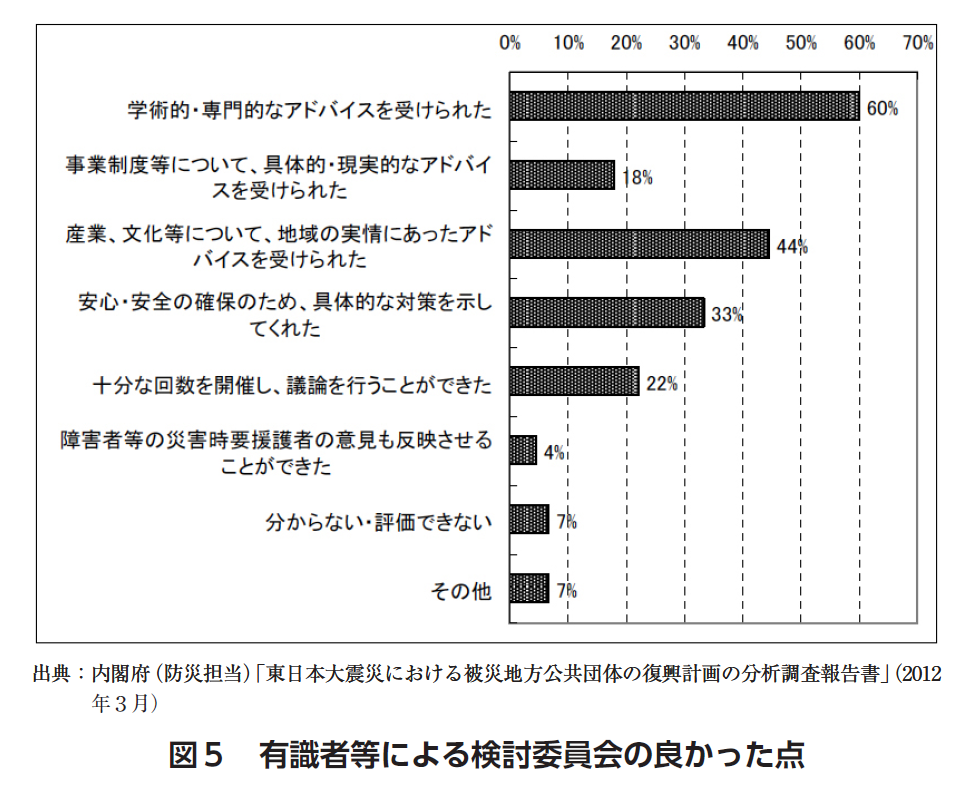

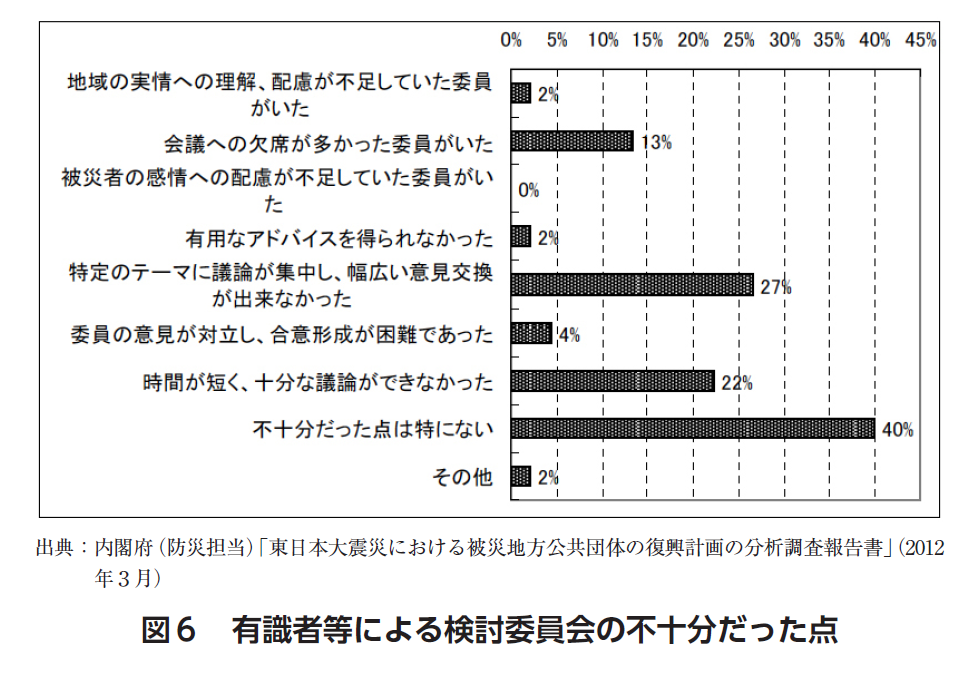

このように、有識者等による検討委員会を設置する場合には、図5、図6にあるように、様々な長所と短所があることを十分に理解しながら、設置する目的を明確にし、一般の市民にも議論の内容が理解されるよう十分な熟議と情報公開が行われる仕組みが大切です。