2021.01.29 議員活動

第9回 被災地のまちづくりを支援する仕組み

(3)まちのかさ上げや高台移転

多重防災型のまちづくりにおけるハード面の整備として、堤防、防潮堤などの整備と並び、重要な位置付けがなされているのが、市街地や住宅地全体を高くすることです。その具体的な方法は、「かさ上げ」と「高台移転」です。

「かさ上げ」は、津波により流失した市街地や居住地であった場所に、新たに盛り土をして津波による浸水リスクを回避するものです。岩手県陸前高田市などでは、津波により流失した市街地のあった場所に、大量の土砂を台地状に盛り土し、以前より10メートル以上高い状態にして新しい市街地を造成しました。盛り土の範囲や高さ、工事方法は市町村ごとに異なりますが、必ずしも最大級の津波を想定したものではなく、あくまでも津波の到達時間を遅らせるためのもので、最終的には住民の避難が必要となります。

かさ上げにより造成した市街地は、土地区画整理法の手続で換地し、旧来の土地所有者に所有面積に応じて土地を割り当てています。この方法では、まちをつくり替えることになり、道路整備や市役所等の公共施設用地と商業地、住宅地の配置などの「まちのグランドデザイン」を住民の理解を得ながら早急につくることが大切です。また、被災地の早期の復興を図るため、通常の土地区画整理事業に比較して、事業を早く進めているので、被災者の理解が十分に得られるような説明が必要です。

一方、「高台移転」は、津波により流失した住宅地とは別の高台に住宅地を確保して、安全安心な場所で住宅再建ができるようにするものです。東日本大震災の被災地では、もともと平地が少ない土地柄であり、山林を切り崩して高台に平地を造成して住宅地とするケースが多くみられます。しかし、山林の造成のためには、地権者の同意が必要ですが、特に山林の権利関係は、公図が十分に整備されておらず、境界が不分明であったり、土地の相続登記が何代も行われず、相続人が全国各地に数多くいる場合があり、さらには所有者やその関係者自体が所在不明な場合も多く、工事着手までに相当の時間とエネルギーを必要としました。

(4)まちづくりを遅らせる所有者不明土地問題

公図や相続登記の不備による、いわゆる「所有者不明土地」に関わる問題は、住宅地の高台移転以外にも、様々な復興工事の場面でみられ、被災地復興の大きな障害になっています。

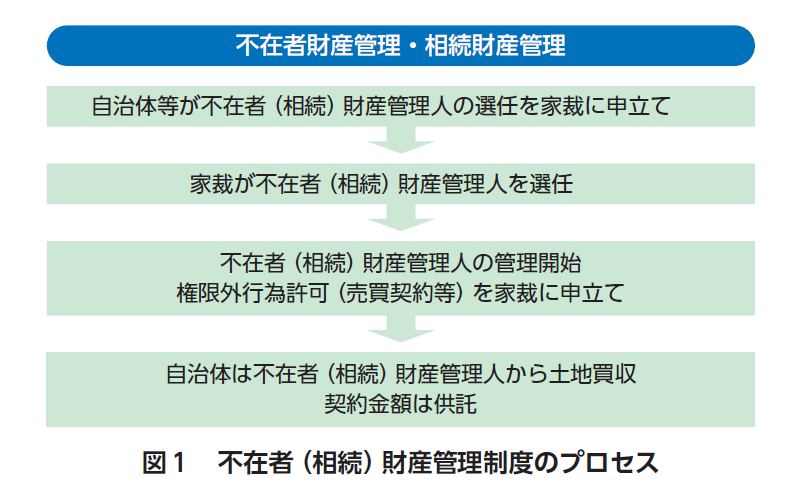

この問題の法的解決法としては、民事的なアプローチと行政的なアプローチの大きく二つの方法があります。民事的なアプローチとしては、不在者財産管理制度(民法25条以下)と相続財産管理制度(同法951条以下)を活用します。住所・居所が不明な所在不明者の財産又は相続人不明の財産がある場合に、自治体等の申立てにより、財産の管理人を家庭裁判所が選任し、管理人が家庭裁判所の許可を得て権限外行為として売買契約をし、代金は供託するという方法です。この方法は、所在不明や相続人不明の調査を十分にした上で、家庭裁判所の手続があり、これらの手続を迅速に行うことが必要ですが、所有権そのものの移転が伴う点で、実際には、手続的ノウハウや時間などの面で、かなりの困難が伴います。

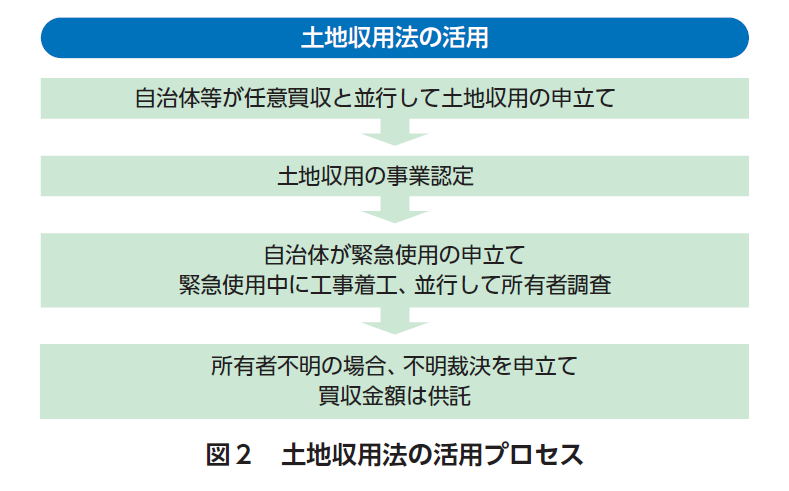

もう一方の行政的なアプローチとしては、土地収用法の緊急使用手続による方法と、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(所有者不明土地法)による方法があります。土地収用法の緊急使用手続は、緊急に公共用の事業用地を確保するために、土地所有者を探しながら、所有者不明の場合に、とりあえず一定期間、土地を使用することを、収用委員会の裁決を得て認める制度で、緊急使用期間中に工事を着工します。緊急使用期間は通常は6か月(土地収用法123条2項)ですが、東日本大震災では、東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)に基づき、最長1年となっており、その間に所有者を探し、なお所有者不明な場合は、土地収用法による不明裁決(土地収用法48条4項ただし書)を得て、買収額を供託し当該土地を取得することができます。

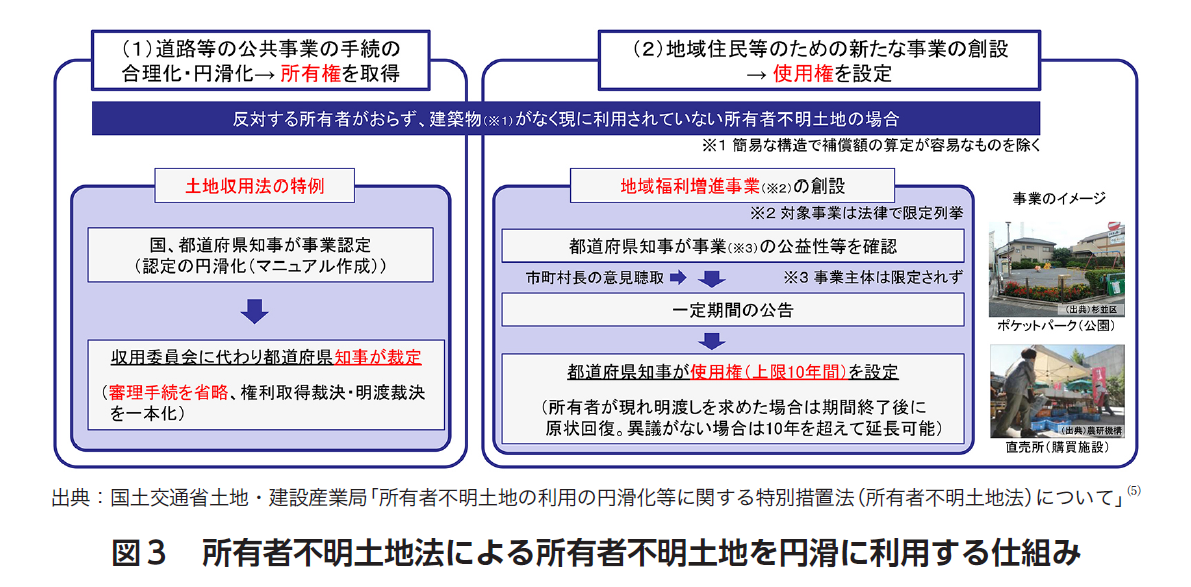

所有者不明土地法は、2018年に震災とは別に恒久的な法律として制定されたもので、全国的に所有者不明土地により公共的な事業の進捗が影響を受ける事案が発生していることに対応するために制定されたものです。この法律では、土地収用法の手続の迅速化を図るほか、道路、学校、病院などの地域住民等の共同の福祉や利便性向上のための事業(地域福利増進事業)を実施する場合に、都道府県知事の裁定により10年間の土地使用権が認められ、期間の延長も認められます。事業主体は民間でも認められます。ただし、使用期間終了後は原状回復することが求められます。この法律では、収用委員会の手続ではなく、知事の裁定により使用が認められますが、事例はわずかです。

このように、少しずつではありますが、制度の見直しが進んでいます。しかし、憲法上の私有財産権との関係もあり、実施には相当の困難もあります。東日本大震災の復興の現場では、地道に所有者を全国的に調査し、任意買収により事業用地を取得する場合が多いのが実際と聞いています。