2021.01.15 議員活動

第4回 課題抽出と議会

5 フレーミングと言説

後述する「問題構造の分析」では、フレーム(政策を選択する認識枠組み)がどのように調整されるかが重要になる。中学校でのいじめ増加を例にとれば、学校(教員)の問題なのか、地域の問題なのか、家庭の問題なのか、フレーミングによって問題の理解と解決の方向性が異なる。また、アクター間でのフレームの差異は、問題状況を複雑化させる。そのため、問題構造化のプロセスでは、関連する多様なアクター間においてフレームの調整をもとにリフレーミング(政策を選択する認識枠組みの見直し)が試みられる。

秋吉貴雄が指摘するように、特定の問題に関連して異なるフレームを有するアクター間で、大きなフレームを再設定することによって、一定の合意を図ることが可能になる(秋吉 2015:82-84)。議員にとっても、このようなリフレーミングは議会内外における合意形成に役立つことになる。

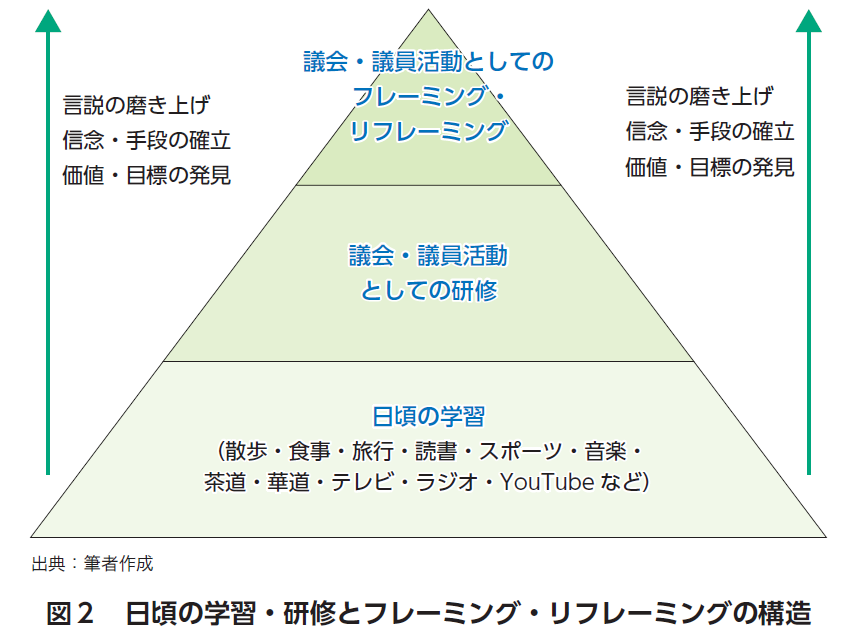

また、フレーミングないしリフレーミングでは、言説の影響が大きいといわれる。言説は、人々に強い印象を与えうる。議員が強い印象を与える言説を発するためには、日頃の学習が必要になる。当該自治体の市民の信託に応えるという責任を果たすため、議員の生活は常に学習と一体であることが求められる。それを基礎として議会・議員活動としての研修が積み重なっていくことになる。その上に議会・議員活動としてのフレーミング・リフレーミングが位置することになる(図2参照)。このような構造のもと、人々に印象を強く与える効果ある言説が生まれる。

6 課題抽出調査

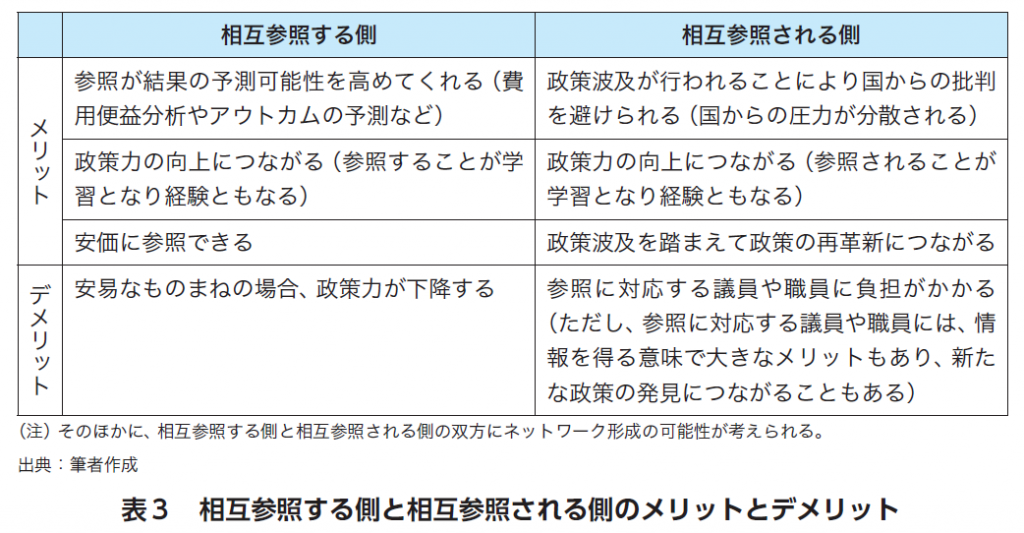

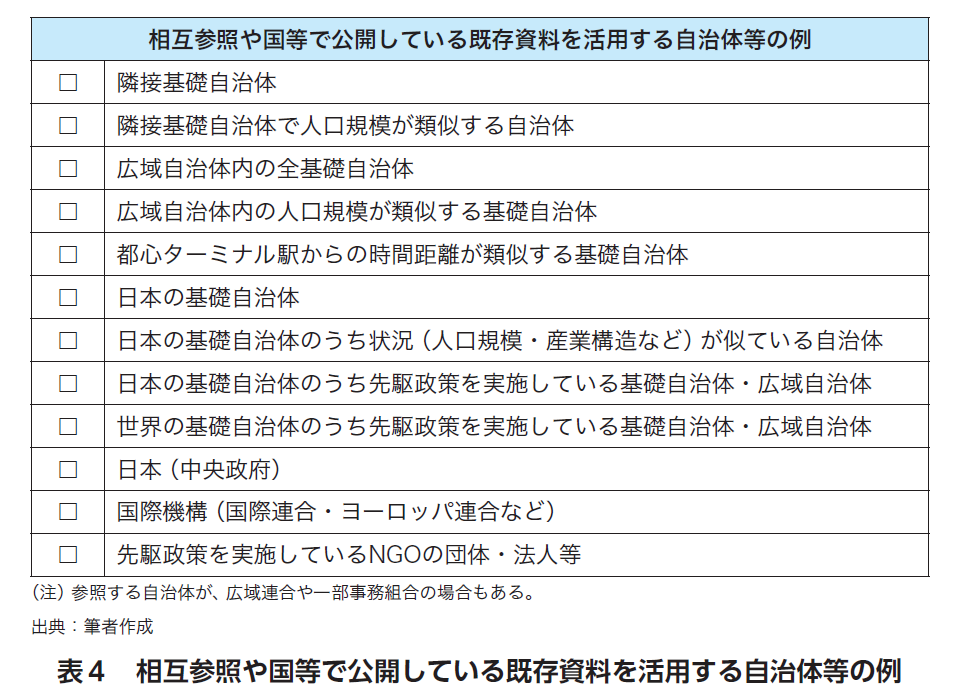

地域の課題抽出は、自治体議員が市民の信託に応えるための第一歩である。課題抽出をするために、既存の情報だけでは不十分な場合、アンケート調査をはじめとして様々な調査を行うことがある。このような調査をここでは、課題抽出調査と呼ぶ。課題抽出調査では問題要因が抜け落ちてしまう危険性がある。課題抽出調査の手法である階層化分析やブレーンストーミング・KJ法には、このような危険性がある。不十分な調査は、その後の政策過程に謬(びゅう)を生むことになる。このような問題を防ぐためには、先進自治体への相互参照が有意義である(表3参照)。この相互参照では、土山希美枝が述べるように、自らの自治体に導入する場合の「ローカライズ」が必要になる(土山 2019:31)。また、国等で公開している既存資料を活用する方法も有益である。そのために参照する自治体等は表4に示すように多彩である。