2021.01.15 議員活動

第4回 課題抽出と議会

3 アジェンダの設定効果と限界

アジェンダの設定理由について、石橋章市朗は次の3点を挙げている。第1は、アジェンダの設定は、どの問題に注意を払うのがふさわしいのかを、全体の状況を見ながら総合的に判断できる機会を提供している。第2は、資源は有限であるのに対して、潜在的な要求は無限であるといってよい。アジェンダの設定という段階があることで、政府への要求が過剰となることを避けられる。第3は、政府の公職者らが残りの(アジェンダの設定された)問題に集中できるようにするためである(石橋 2018:116)。

これらの設定理由は妥当なものと考えるが、ここではアジェンダの設定による限界(負の側面)について考えておきたい。議案について、本会議での提案説明、議案調査、質疑、委員会付託、委員長報告、質疑、討論、採決という日程(日数)が、会期ごとに毎年同じ場合が多いのではなかろうか。委員会についても同じことがいえる。しかし、議案の数や複雑さは年ごとにバラツキがある。日程ありきではなく、議案の数や複雑さにより日程は変更することが求められよう。日程ありきでは、複雑さの高い議案の件数が多い場合においては、議案1件当たりの審議内容は薄くなる。審議内容を一定の水準で保とうとすれば、議案の数を絞らざるを得ない。いずれの場合も、市民のための議案審議ができなくなる。この問題を解消するためには、前節で述べたように、議会には柔軟な議事日程を前提としたアジェンダの設定が求められる。

4 課題をアジェンダの上位に押し上げるもの

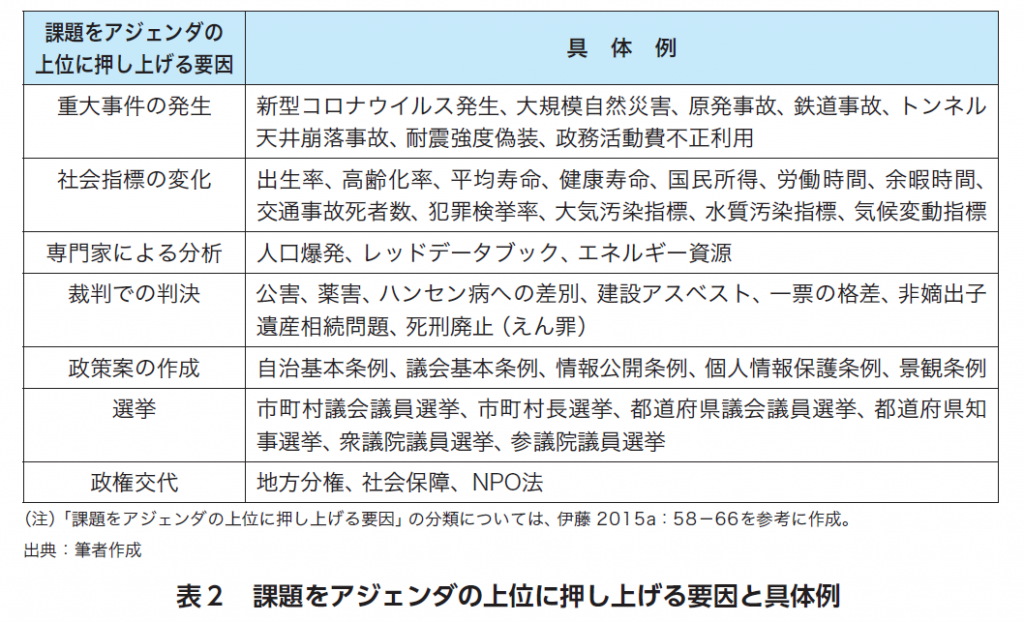

課題は、表2に示した事象の出現によりアジェンダの上位に押し上げられる。議員は、市民の信託に応えるため、これらの事象について常に把握しておくことが必要である。しかし、この把握を議員一人ひとりがすべてを行うことには無理がある。そのため、議員には事象の出現を知らせる新聞情報、ウェブ情報、ミニコミ誌の整理などについて議会事務局職員の活用が望まれる。また、議員が自ら自治体関係の図書・雑誌(ウェブマガジン)、国の白書、大学や団体企業等の研究報告書を読むこと(1)も、課題をアジェンダの上位に押し上げることにつながる。このことに関連しては、議会図書室の充実も期待される。