2020.12.25 議員活動

第8回 住居を失った被災者を支援する仕組み

(2)制度の概要

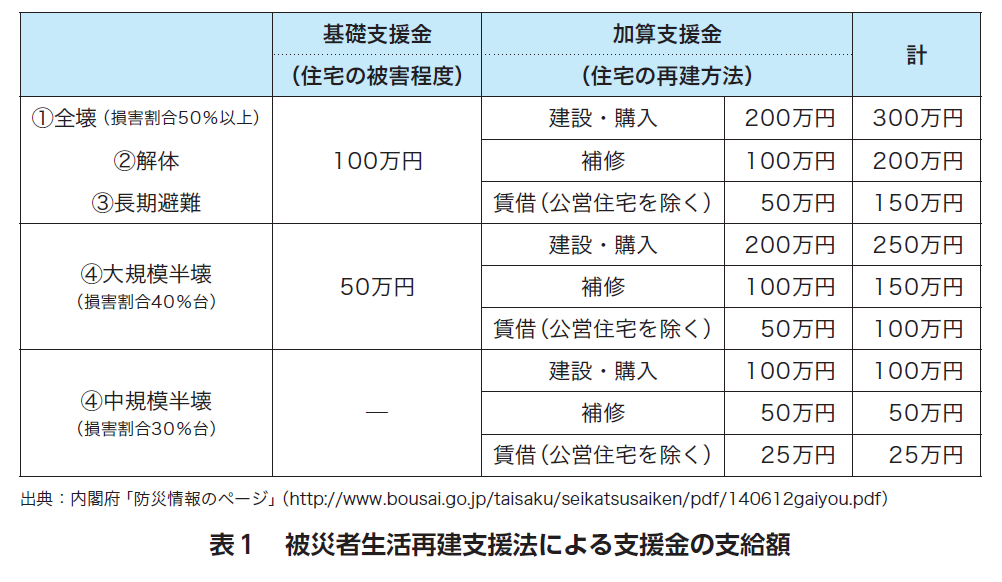

この法律では、 同一市町村内で10世帯以上の住宅全壊被害が生じた自然災害が発生した場合等が対象となり、中規模半壊(損害割合が30%程度)以上に住宅が損壊した世帯が、住宅を建設・購入、補修、賃借する場合に、最大300万円が支給されます。

なお、このほか、自治体独自に住宅再建支援の制度を設けている場合もあります。

自然災害による個人住宅の損害について公金で支援することについては、我が国では、行政の民事不介入、平等・公平性の観点から強い抵抗感があるのが現状です。しかし、大規模災害では、地域全体が被災するため、地域を構成する住居の復旧すべてを被災者の自己責任とすることによって復興が遅れることが、むしろ公益に反する場合もあります。災害が巨大化し、人口減少が進行する中、災害時の個人や私企業への経済的支援のあり方も、特に東日本大震災以降、大きく変わってきているとみることができます。ただ、どの範囲までを公益又は公助の対象とみるかは明確ではなく、法的にも考え方の整理が必要と考えます。

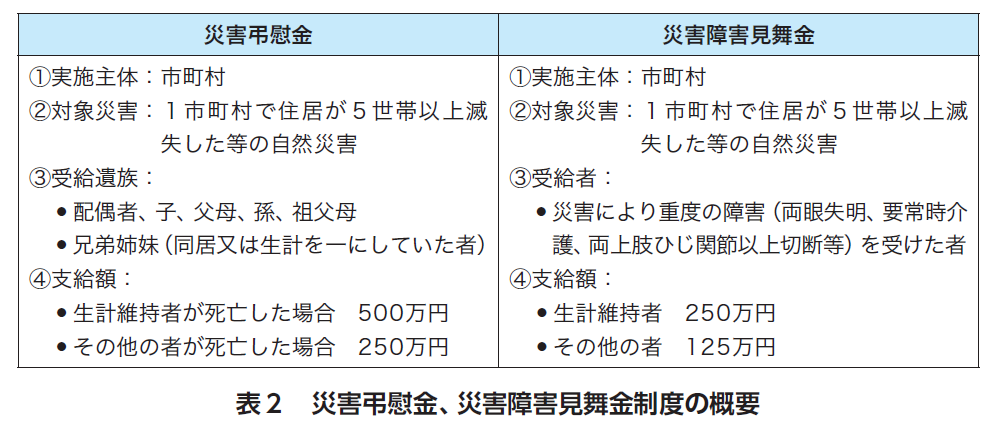

2 災害弔慰金、災害障害見舞金の制度概要

災害弔慰金、災害障害見舞金は、1967年の新潟県の羽越水害を契機として、交通事故被害者の場合は損害賠償制度があるにもかかわらず、同じ突発事故の自然災害の場合は、死亡遺族に対する救いが一切ないことについて何らかの救済を行う趣旨で、1973年に議員立法で成立した「災害弔慰金の支給等に関する法律」により制度化されました(5)。

災害弔慰金は、一定規模以上の自然災害が原因で家族が死亡した場合に、最高500万円が市町村から支給されるものです(同法3条1項など)。

災害障害見舞金は、災害弔慰金と同様の災害が原因で両眼を失明するなどの重度の障害を負った場合に、最高250万円が支給されます(同法8条1項など)。

災害弔慰金も災害障害見舞金も、支給手続は市町村が条例により定めることとされています。