2020.12.25 議員活動

第8回 住居を失った被災者を支援する仕組み

2 応急仮設住宅を提供するに当たっての自治体の取組み

応急仮設住宅の概要については、第5回でも説明したので、ここでは自治体の実際の取組みや課題について考えます。

(1)応急仮設住宅の設置・運営の実際

応急仮設住宅は、災害救助法4条の規定に基づき、災害救助の一環として、通常は都道府県が設置・運営します。応急仮設住宅には、「建設型」と「借上型」があり、不便な避難所での生活を余儀なくされている被災者の生活環境を早急に改善するため、建設型は、発災後20日以内に着工すべきものとされています(災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準2条2号イ(5))。

「建設型」か「借上型」かは、早めに提供できる点や自治体の初期投資の負担を軽減できる点などでは、既存の賃貸住宅などを借り上げる「借上型」が簡便です。住宅を必要とする被災者の数に見合う賃貸住宅を確保することができれば「借上型」でもよいのですが、被災者の数が多く、賃貸住宅を十分に確保できない場合は「建設型」にならざるを得ない状況となります。実際、熊本地震の際、熊本市内では、一定の賃貸住宅も確保できたことから「借上型」が多く、東日本大震災の際の岩手県では、被災者も膨大な数に上り、多くの住宅が津波の被害を受けたことから「建設型」が主流とならざるを得ない状況となりました。

また、その他の災害でも、被災現場が都市部でない場合は、もともと賃貸住宅が少なく、「建設型」を選択することが多い傾向にあります。

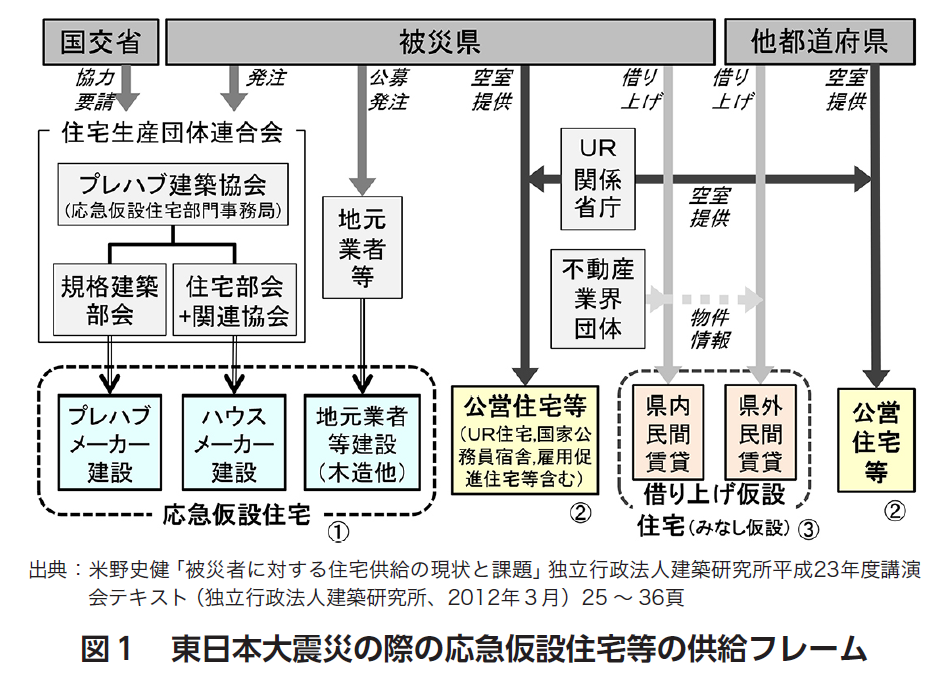

「建設型」の場合は、大規模災害では、短時間に多くの住宅を建設することとなるため、自治体の設計積算、契約、施工管理などの事務負担が大きく、20日以内の着工は事実上難しいのが現状です。東日本大震災では、被災県では、建設戸数の目標に応じて、市町村と建設用地を協議決定し、間取りや設備などの標準的な仕様を決め、その後、契約事務を簡素化して、事業者団体にまとめて発注する方式をとりましたが、それでも、すべての応急仮設住宅が完成したのは、岩手県で発災後5か月、宮城県で7か月近くを要しました。住宅の供給元も様々で、プレハブメーカー、大手住宅メーカー、地元住宅業者、外国メーカーなどが建設したものが混在し、建設スピードや居住性や設備などの点で一長一短があり、後で改修等が行われたケースも多々みられました。被害の大きさを考慮すると、やむを得ない部分もあります。その点では、入居後に住民の意向に十分に沿った維持管理をすることも自治体にとっては大切です。