2020.12.25 議会改革

第15回 住民と対話する

(2)請願・陳情の活用

請願は、国や自治体の機関に対し、その職務等に関する事項について希望や苦情を述べることであり、請願権について規定する憲法16条(7)を受け、請願法のほか、自治体議会に対する請願に関しては地方自治法で、その手続等が定められている。

議会に対して請願をするには議員の紹介が必要であり(地方自治法124条)、 かつ、文書によって提出しなければならないものとされており(請願法2条)、また、会議規則に請願書の様式が定まっている場合は基本的にこれによることが必要となる。請願については、内容的に制約はなく、最低限の形式等さえ整っていれば、議長はこれを受理しなければならず、不受理は請願権の侵害となる(8)。自治体議会では開会中・閉会中を問わず請願を受理するところが多いが、中には、委員会の付託とも関係のない締切日を設けているところもあるようである。請願の要件である「議員の紹介」を欠く国や自治体の機関に対する希望等の陳述も「陳情」として認められており、一般的に請願の場合の例により処理されているが、請願権行使としての法的保護は受けない(9)。

請願については、国や自治体の機関はこれを受理し誠実に処理するものとされているが(請願法5条)、それに拘束されたり、何らかの措置を講じる法的な義務が生じるものではない。しかし、請願は、単なる請求ではなく、民意の反映や住民参加の手段となるものである。

自治体議会は、住民の代表機関として、請願を受理し、これについて採択・不採択の形で議会の意思を決定し、採択した請願が関係執行機関で措置することが適当と判断する場合には、これらに送付してその処理の報告を求めることができる。請願の趣旨には賛成でも、内容の一部が実現不可能である場合には、「一部採択」や「趣旨採択」とすることもある(10)。請願を採択した上で、国会や国の行政機関に対する意見書の採択・提出につなげることもある。

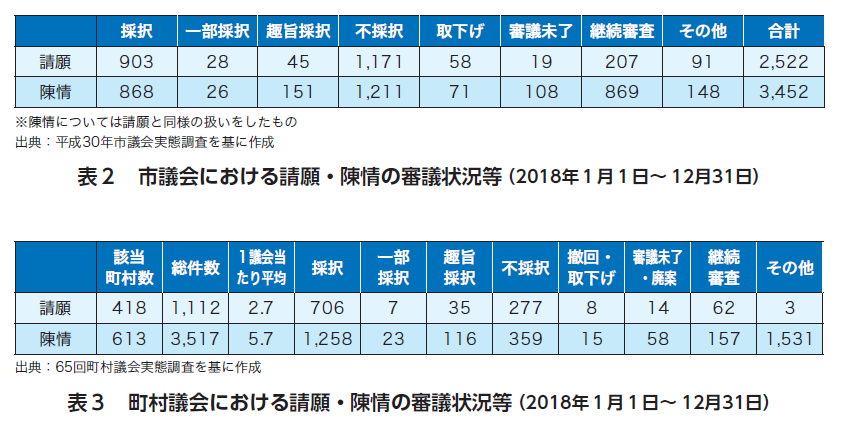

自治体議会の請願や陳情の審議状況を見ると、それなりに採択されているようにも見受けられる。具体的には、町村議会が最も採択率が高く、次いで市議会となっており、都道府県議会では採択率が低下する傾向が見られ、自治体議会の規模が小さいほど採択率が高くなっているといえる。

また、請願・陳情を、議会基本条例などで、「住民による政策提案」と位置付け、その適切な取扱いについて規定する議会も多い(11)。それを踏まえ、提案者からの説明や意見を聴く機会を設ける議会も増えており、早稲田大学マニフェスト研究所の議会改革度調査2016(議会内で住民等の意見を聴く場)(以下「議会改革度調査2016」という)によれば、本会議や委員会で請願・陳情者が直接発言する機会を設けている議会は32%で、そのうち68%が発言を会議録に残している(12)。そもそも、地方自治法では、請願等について公聴会の開催や参考人の招致が可能とされていることも忘れてはならない。

さらに、請願等の採択・不採択の結果について、請願者に通知する仕組みをとっている議会も少なくなく、中には、請願の要旨と対応状況などについてインターネットを通じて公開しているところもある。

このように自治体議会では、請願・陳情の対応について国会と比べ熱心に取り組んできているともいえるが、問題は、それが具体的な政策にどの程度つながっているかである。この点、残念ながら、議会で採択した場合でも執行機関側に送付して終わりになっていることも多いといわれる。議会の政策活動の活性化の観点から、議会自身が請願等を活かしていくような発想が必要であり、その実現可能性を議会が大局的な見地に立って模索していくことも重要だろう。

そのような試みの一つが、請願等を基に議会で政策を形成し、議員立法や政策提言の活性化に役立てることである(13)。住民が請願や陳情を通じてもたらした地域の課題や立法などにかかわる情報を条例制定の端緒とし、それを素材として議員あるいは委員会が主体となって検討を行い、条例案をまとめ、提出することなどがあってもよいのではないだろうか。

もう一つは、権利利益を何らかの形で侵害されている人々の救済や行政上の問題点に関する情報源となりうるものとして、請願等を議会による行政のチェック・コントロールに役立てることである。その場合、住民の請願等による指摘を踏まえ議会が行政を追及したり、住民の請願等による救済の訴えを議会が調査し行政に是正や対応を求めたりすることで、議会がオンブズパーソン的な役割を果たすことが考えられる。

そのためにも、請願の取扱いの明確化・紹介議員の役割・責任の強化、請願・陳情について審査を行う体制の整備や、審査結果の請願者等への報告をはじめその審査情報の積極的な公開などをさらに進めていくことが必要である。

このほか、外国の議会などで見られるように、電子請願を導入し、その場合の工夫として、請願の情報を公開し、賛成者を集める機会を設けたり、ホームページ上でその請願について討議できるようにするなどの工夫も考えられるのではないか(14)。その際には、一定数以上の署名を集めたものについては議会での議論をルール化するといったことも考えられるが、そうなると、簡易な手続により直接請求に類似する機能をもつことにもなってくる。電子化やペーパーレス化の波が押し寄せている中で、いつまでも現在の文書主義が維持されるとは思われないが、法律上、文書によることが要件とされていることの関係からそのような取組みは難しいと判断するのであれば、請願制度とは別の電子意見システムなどとして整備してもよいだろう。ホームページ上で目安箱や意見箱を設けている自治体もあり、そこでの意見・要望等を陳情に準じて処理することも考えられる。